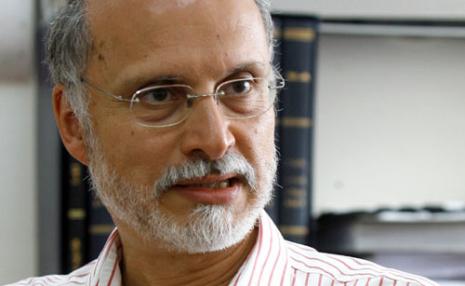

حوار مع جلبير الأشقر

حاوره عدي الزعبي

نسعى في هذه المقابلة مع جلبير الأشقر، البروفيسور في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، لاستشراف رؤيته للمخارج الممكنة من الأزمات التي تعصف بدول الربيع العربي بعد أربع سنوات من انطلاق ثوراتها.

في المحور الأول نسأل عن الماركسية وصلاحيتها في عالم اليوم؛ قبل أن ننتقل في المحور الثاني إلى السؤال عن الخصوصيات الثقافية والنسبوية والقيم المشتركة. ونخصص المحور الثالث لوضع اليسار العربي والعالمي اليوم، قبل أن نختم في المحور الرابع مع قراءة للثورة السورية في وضعها الراهن، التي يرى الأشقر أنها خسرت المعركة العسكرية مع النظام، وأن عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها بشكل كامل وجذري.

المحور الأول: الماركسية والليبرالية

مع سقوط الاتحاد السوفييتي، تحول الكثير من اليساريين السابقين إلى ليبراليين ومتأسلمين. لم يبقَ لليسار والماركسية حضور قوي. أنت ما زلت ماركسياً إلى اليوم. هل الماركسية ما زالت صالحة، كأداة تحليل وفهم لحركة المجتمع أولاً؛ وهل تقدم حلولاً ومخارج لمآزق الرأسمالية؟

أولاً، فيما يخص ظاهرة التحول التي ذكرتَها. الواقع هو أن التحول نحو الأسلمة سبق التحول الليبرالي كظاهرة واسعة النطاق في منطقتنا. كان تأثير الثورة الإيرانية في عام 1979 حاسماً في تحول عدد هام من المثقفين من مواقع قومية أو يسارية إلى مواقع إسلامية، من منطلق شعبوي. والحال أن بعض البارزين في هذا التحول هم من الماويين الذين رأوا في الخمينية تجسيداً لأماني «الشعب»، والماويون شعبويون بامتياز. كانت تلك الفترة التي كتب فيها صادق جلال العظم الاستشراق والاستشراق معكوساً، راصداً تحولات بعض المثقفين من تقدّميين إلى إسلاميين. وبالطبع، ترافق ذلك مع انحدار الاتحاد السوفييتي، لا سيما أنه بعد عام 1979، تحول مظهره، ولأول مرة في المنطقة العربية، إلى مظهر القوة الغاشمة بسبب غزوه لأفغانستان. كل هذا سيساهم في فك عدد من المثقفين عن اليسار.

أما التحول الليبرالي فقد جاء في وقت لاحق، وإن كانت إرهاصاته قد بدأت في تلك الفترة، وتحديداً عند مثقفين متأثرين بفرنسا مباشرةً. فقد تأثروا بظاهرة «الفلاسفة الجدد» في فرنسا، وهم مثقفون ارتدّوا عن الماوية إلى مواقع ليبرالية. لكن التحول الأعم سيأتي لاحقاً مع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991 الذي سيؤدي إلى انسلاخ عدد كبير من المثقفين عن اليسار، إثر سقوط ما رأوا فيه «المرجعية الماركسية» المتمركزة في موسكو. وستتفشّى هذه الظاهرة في صفوف الأحزاب الشيوعية ومن لفّ لفّها.

هذا وقد شهدت الثمانينيات بداية الهجمة النيوليبرالية الرجعية، التي تعمّمت في التسعينيات. ومن هذا المنظور، فقد كان اعتناق الليبرالية في الستينيات والسبعينيات أكثر منطقية، إذا زعم المرء الانتماء إلى قيَم تقدّمية. كان النظام الرأسمالي السائد في الغرب آنذاك يقدّم ضمانات اجتماعية، في إطار من المنافسة مع الاتحاد السوفييتي الذي كان يزايد على الغرب في قضايا حقوق العمال. هذه المنافسة، بالإضافة إلى موازين القوى بين الرأسمال والحركة العمالية التي كانت أفضل بكثير خلال العقود الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية، سمحت بوجود أنظمة اجتماعية متقدمة نسبياً في الغرب، وبدرجات مختلفة من العدالة الاجتماعية، وصلت إلى مستوى متقدم جداً في بلدٍ كالسويد. في تلك الفترة كان النموذج «الغربي» أكثر عدالة بما لا يُقاس مما سيأتي لاحقاً بدءاً من الثمانينيات والتسعينيات. أما هجمة الرأسمال الشرسة في الثمانينيات بغية فك المكاسب الاجتماعية التي حققها العمال وحركتهم في العقود السابقة، فقد أدت إلى تزايد كبير في الهوة الاجتماعية، بعد أن كانت قد تقلّصت في الخمسينيات والستينيات. وبالتالي فإن المثقفين العرب الذين تحوّلوا إلى الليبرالية في التسعينيات، لم يحسنوا اختيار الوقت المناسب.

بالنسبة لي، عودةً إلى سؤالك، فلم أنظر إلى الاتحاد السوفييتي أبداً كمرجعية ماركسية، ولم أرَ في انهياره بالتالي إخفاقاً للماركسية. إن جعل نظريةٍ ما إيديولوجيا رسمية لنظام سياسي، بالاستناد إلى تفسير لها يتناقض في بعض أجزائه الرئيسية وبشكل صارخ مع النظرية المذكورة، لا يعني أن هذه الأخيرة مسؤولة عن إخفاقات النظام. هناك حالات كثيرة مشابهة عبر التاريخ، ولا سيما في ما يخص الأديان. كانت السلطة في الاتحاد السوفييتي أبعد ما تكون عن تصور ماركس وإنجلز للاشتراكية، بعيدة جداً عن تصوراتهما للديمقراطية العمالية كذروة في الديمقراطية. وإن سمّيا حكم العمال «دكتاتورية البروليتاريا»، وهي تسمية سيئة بالتأكيد، فللتدليل على أن الطبقة العاملة ستكون صاحبة القرار مثلما هو الرأسمال في إطار الديمقراطية البورجوازية التي لا تعدو كونها قناعاً لدكتاتورية الرأسمال. وقد اعتبروا أن حدود دكتاتورية البورجوازية ضيقة جداً وتتطابق مع حدود الطبقة البورجوازية، فجوهرها دكتاتوري بالضرورة؛ أما دكتاتورية البروليتاريا، فحدودها أوسع بكثير، وجوهرها ديمقراطي بالضرورة إذ أن البروليتاريا هي أكثرية الشعب الساحقة. هذا التصور لا علاقة له بالاتحاد السوفييتي الذي كان دولة قمعية بوليسية شكّلت أداة لدكتاتورية البيروقراطية. ولا عجب في أن تكون أنظمة البطش في المنطقة العربية قد رأت في أسوأ ما في نظام الاتحاد السوفييتي «مرجع تقليد».

ليست الماركسية ديناً، بل هي منهج علمي في تحليل التاريخ والمجتمعات بوجه عام، والرأسمالية بوجه خاص. ومن هذا المنظور، أعتقد أن فكر ماركس لا يناسب الوضع الحالي فحسب، بل يناسبه أكثر مما ناسبه في النصف الثاني من القرن العشرين. كان من الممكن أن يدّعي الاقتصاديون البورجوازيون أن رأسمالية الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم غدت مغايرة للرأسمالية التي حلّلها ماركس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأن النظام الرأسمالي قد غيّر أشكاله وطرائقه عمّا وصفه ماركس. كان هذا الادعاء معقولاً، حتى ولو كان خاطئاً إذ أن القوانين الأساسية المسيّرة للرأسمالية لم تتبدّل قط. أما اليوم، فقد عادت الرأسمالية إلى النموذج الخام الذي حلله ماركس في كتاب رأس المال : عدنا إلى رأسمالية شرسة بدون ضوابط .

طبعاً، لا أنظر إلى الماركسية كنظام مغلق ودين لا يقبل «البِدَع»؛ بل أعتقد أن ميزة الماركسية أنها تحتوي على آلية تصحيح داخلية، لأنها نظرية نقدية في الأساس. عندما سُئل ماركس «ما هو شعارك المفضّل»، أجاب «كل شيء يجب أن يُشكّك فيه»، أي مبدأ النقد المنهجي. وهذه القدرة النقدية، في الماركسية الأصلية، وليس في الإيديولوجيا الرسمية للدولة السوفييتية على الإطلاق، هي أساسية في الماركسية. لكن حين تكلّم إنجلز في نهاية عمره عن كيفية تحول المسيحية من ديانة مضطهَدين إلى ديانة دولة متوقعاً مصيراً مماثلاً للفكر الاشتراكي، لم يخطر في باله على الأرجح أن هذا التنبؤ سوف يتحقق ليس من حيث انتصار الاشتراكيين وحسب، بل من حيث الجمود الفكري الدوغمائي الذي يرافق تحوّل أي فكر إلى إيديولوجيا دولة، مثلما حصل في الاتحاد السوفييتي. أما الماركسية الحيّة فنقدية ومنفتحة على كافة العلوم، ترحّب بما تأتي به من آفاق جديدة. وقد درس ماركس وإنجلز كل ما توفّر لهما من علوم في عصرهما، وأدخلا في نظريتهما ما وجداه في تلك العلوم، بعد إخضاعها للنقد من الموقع الخاص بالماركسية، أي الموقع الطبقي النقدي إزاء كل ما يسعى إلى تبرير استغلال الإنسان للإنسان.

ماذا عن الحلول والمخارج التي تقدّمها؟

أي قارئ لماركس وإنجلز سوف يلاحظ أنهما، فيما عدا بعض الإشارات المحدودة جداً، لم يحاولا تصور«مخرج» بمعنى برنامج متكامل لمستقبل ورديّ. بالطبع هناك مطالب صيغت بمرحلة أو أخرى بحسب التنظيمات التي شاركا فيها، من عصبة الشيوعيين وصولاً إلى الأممية الأولى. هذه المطالب شيء، والكلام عن تصور متكامل شيء آخر. في أحد كتاباته يقول إنجلز أن أي تصور للمستقبل رجعي بالضرورة، لأنه يُسقط الحاضر على المستقبل حتماً حيث أن رؤيتنا محكومة بحاضرنا. فمن يتصور المستقبل في القرن التاسع عشر، سيفكر في واقعه وحاضره ويُسقطه على ما سيأتي. ولذلك، لم يحاول ماركس وإنجلز تقديم تصور متكامل لمستقبل اشتراكي. تجد لديهما تصوراً استراتيجياً لطريق التحول، أي الثورة، وليس للمجتمع القادم في المستقبل بعد التحول الاشتراكي، عدا بعض الملامح العامة للغاية. وكان التحول الاشتراكي، تبعاً لرؤية ماركس وإنجلز، سيحدث في البلدان المتقدمة بوجه عام، مع تحبيذهما للتحول السلمي.

ولا بدّ هنا من التمييز بين الماركسية ومتفرعاتها من لينينية وماوية وغيرهما. أعتقد أن ما له راهنية قوية جداً هو الماركسية الأصلية، ولا أرى نفس الأمر في ما يخص التجربة البلشفية وما تبعها، لأنها تجارب جاءت في بلدان فقيرة غالبية سكانها من الريفيين، وحملت بذور التحول الدكتاتوري لأنها قامت على حكم أقلية. فذروة ثورة أكتوبر الروسية كانت، في الحقيقة، انقلاباً عسكرياً، وسريعاً ما حلّت سلطة الحزب محلّ سلطة السوفييتات التي لم تكن هي بالذات ممثلة لعموم الشعب، بل لأقليته المدينية. انتهى هذا الإرث الدكتاتوري مع سقوط الاتحاد السوفييتي.ولا يعني ذلك أن كل ما في تلك التجربة كان سيئاً. فبعض نواحي فكر لينين، مثلاً،لا تزال صالحة، وبصورة خاصة مواقفه حول حق الأمم في تقرير المصير وهي مواقف ديمقراطية جداً، لأن لينين كان أممياً حقيقياً.

في الصفحات الأخيرة من كتابك الشعب يريد تتحدث عن مستقبل الانتفاضات العربية. تقول أن الستينيات أتت بالتنمية مع فساد، أما في الثمانينيات وما بعدها فقد ساد الفساد دون تنمية. المخرج الآن، ليس الليبرالية الاقتصادية أو النيوليبرالية، بل التنمية التي تقوم بها الدولة، دون فساد. تقول نحن بحاجة إلى إعادة دور واسع للدولة لتحقيق التنمية. هل هذا الحل ممكن؟ بعد تجربة الاتحاد السوفييتي، هل يمكن القول بقيام دولة اشتراكية دون فساد وهل يمكن وجود ديمقراطية في الدولة الاشتراكية، أو في أي بلد فيه دور واضح وكبير للدولة في الاقتصاد ويلتزم بمبادئ الديمقراطية؟

سؤال وجيه جداً. لاحظ أن هذه النتيجة أتت بعد مناقشتي في الفصلين الأولين للأوضاع العربية، حيث خلصت إلى أن أي اتكال على القطاع الخاص في المنطقة مصيره المحتوم هو الفشل. فنظراً لجملة من العوامل ناقشتها بالتفصيل، لا يستطيع القطاع الخاص القيام بمهمة التنمية، بل أن الاعتماد عليه سينتج أزمات أكبر ويعمّق المشكلات القائمة. وبالتالي لا بدّ من دور مركزي للدولة: على الدولة أن تكون محرك التنمية إن أردنا الخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

دعني أوضّح أن كلامي هذا ليس ناتجاً عن رفض دوغمائي مسبق لاحتمال تحقيق تنمية على يد القطاع الخاص. فهناك بعض الحالات التي حققت فيها وصفات صندوق النقد الدولي القائمة على الاعتماد على الرأسمال الخاص بعض النجاح، ومنها تركيا والهند وتشيلي. بيد أن نتيجة التحولات الليبرالية كانت سلبية بوجه عام، بمعنى أن وتائر التنمية على الصعيد العالمي انخفضت في العقود الأخيرة مقارنة بالخمسينيات والستينيات. كما كانت الكلفة الاجتماعية لذلك التحول باهظة، ولا سيما من حيث تفكيك المكاسب والضمانات الاجتماعية التي تم تحقيقها في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فإن النموذج النيوليبرالي كان ناجحاً في بعض الحالات القليلة حيث أفضى إلى وتائر تنمية سريعة في ظروف محددة واستثنائية قائمة على شروط معينة ليست متوفرة في البلدان العربية. ومنها، على وجه الخصوص، وجود رأسمال خاص قادر ومستعد على الاستثمار في مشاريع تنموية مع وجود أسواق عالمية متاحة أمامه، كما توفّر في تركيا مع وجود رأسمال صناعي متوسط وكبير استفاد من انفتاح السوق الأوروبية أمام منتوجات البلاد بحكم الاتفاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي المرتبطة بطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد. هذه الشروط غير متوفرة في المنطقة العربية، بالتالي، لا مناص من دور رائد للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أما التنمية بدون فساد، أي الدولة بدون فساد، فقد باتت ممكنة لدينا بعد أن شكّلت الانتفاضات العربية تجربة أولى لممارسة ديمقراطية جذرية، كان العداء للفساد موضوعاً أساسياً من مواضيعها.هذه التجربة تفسح المجال أمام رقابة شعبية ديمقراطية بالعمق، وقد رأينا مثل هذه الرقابة على الحكم تُمارَس في مصر بين 25 يناير2011 و3 يوليو 2013. فخلال هاتين السنتين ونصف، شهدت مصر حيزاً من الديمقراطية المباشرة، أي حركة مستمرة في الشارع تعبّر عما يريده الشعب وما يرفضه، وقد تم إسقاط حكومة بعد أخرى، ورئيسين للجمهورية، قبل انقلاب يوليو. هذه الطاقة الديمقراطية، التي لم يستطع النظام العسكري المصري القضاء عليها، هي ما يسمح بالأمل في دولة مختلفة. لكن شرط ذلك هو تفكيك الدولة العفنة القائمة، الفاسدة والقمعية. وبهذا التفكيك فقط يمكن أن تصل قيادة تمثل أماني «الربيع العربي»، وتحقق ديمقراطية داخل الدولة، ورقابة على المسؤولين ونظام انتخابي على كافة المستويات، مع تحديد سقف للأجور، وكلها إجراءات ابتدعتها كومونة باريس في عام 1871.

ولكن الافتراض القائم في النيوليبرالية لا يعتمد فقط على نجاح وصفات البنك الدولي ودور القطاع الخاص، بل أيضاً على أن دور الدولة المركزي يؤدي حتماً إلى الفساد وزوال الديمقراطية والحرية.

هذا المنطق مغلوط طبعاً، والحال أن حجم الفساد الذي جلبته النيوليبرالية هائل للغاية. فإن الفساد والفضائح المالية تزيد كثيراً اليوم في الدول المتقدمة عما كانت عليه سابقاً. إن النيوليبرالية ومنطق الربح الفردي وتفكيك التعاضد اجتماعي، هي أكبر تشجيع على الفساد.

في نهاية المطاف، يلتقي منطق النيوليبرالية مع التشاؤم الوجداني والكلبية في تبرير الفساد. الكثير من الفاسدين يلجؤون إلى هذا النوع من التشاؤم لتبرير فسادهم، فيزعمون أن طبيعة البشر هي فاسدة وأنانية عموماً وتسعى للربح الفردي.

على العكس من ذلك، أعتقد أن الطبيعة الإنسانية معقدة وتحتمل أنماط مختلفة، ويجب أن نعمل على تقوية التعاضد والتعاطف الاجتماعيين، وهما من المعاني السامية للإنسانية؛ وأعتقد أن الاشتراكية تشجع ما هو «إنساني» حقاً في طبيعتنا البشرية.

المحور الثاني: الخصوصيات الثقافية والنسبوية والقيم المشتركة

دعني أنتقل لمحور آخر. من الواضح أنك تفكر في الاشتراكية كمذهب كوني أو إنساني عام. هل الاشتراكية ، كما تفهمها، صالحة للعرب والمسلمين؟ ألا يوجد خصوصيات ثقافية تجعل الوضع الخاص للعرب والمسلمين غير قابل للتحليل بأدوات «غربية»؟ هل ثقافتنا مختلفة وعنيفة في جوهرها، غير قابلة للتحول الديمقراطي؟

هذا بالضبط منطق «الاستشراق»، سواء كان استشراقاً تقليدياً أو معكوساً. فالقول إن العرب والمسلمين خارجون عما ينطبق على سائر البشر، إنما هو قول استشراقي بامتياز. والتصور القائل إن هناك ثقافة ما، بمحتوياتها الاجتماعية والأخلاقية وليس بشكلها اللغوي والفنّي وحسب، ملازمة لهذا الكم الهائل من البشر وتجعلهم متناقضين مع مقتضيات الديمقراطية، إنما هو تصور سطحي جداً وسخيف. فبهذا القياس، كان يجب أن تبقى أوروبا كما كانت عليه في القرون الوسطى، عندما كانت متخلفة عن العرب والمسلمين بشتى المجالات، بما فيها وضع النساء. فلو كان تاريخ الشعوب رهناً بثقافاتها السرمدية، لما شهدت أوروبا نهضتها ولما أصبحت رائدة التنوير والحداثة.

لاحظ أن هناك فكر انطباعي انتقل إلى النظرة الاستشراقية اليوم أو عاد إليها، بعد أن هلل لانتفاضات ما أسمي «الربيع العربي» عام 2011. قبل تلك السنة، كانت الفكرة السائدة أن ثقافة العرب استبدادية غير ديمقراطية، ثم ساد الانطباع بأن العرب تحولوا إلى ديمقراطيين من خلال «الربيع العربي». أما اليوم فقد عادت القراءات الاستشراقية لتحتل الصدارة، بل أكثر مما في أي وقت مضى. وهناك تنظيرات استشراقية تدّعي أن الإسلام دين عنف وهو بالتالي مسؤول عن ظهور داعش. من يقول مثل هذا الكلام لم يقرأ التوراة طبعاً، التي تحفل بالعنف بل بروايات الإبادة. ولكن هذه النصوص الدينية ليست هي التي تحدد مصير المجتمعات. لا يمكن تفسير التاريخ بالدين، بل يجب تفسير الدين بالتاريخ. بكلام آخر، فإن دور الدين بتفسيراته المختلفة في مرحلة معيّنة هو الذي يجب أن يُفسّر بالعوامل التاريخية المختلفة التي أدّت إليه.

ليس الإسلام ديانة أكثر رجعية من اليهودية أو المسيحية أو غيرها، كما يدّعي المصابون برُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو المروّجون له. أما انتشار الأصولية الإسلامية الآن فمن الممكن تفسيره بعوامل تاريخية.لاحظ أننا في منطقة تتنافس فيها ثلاث دول تروّج أصوليات إسلامية: المملكة السعودية تروّج الأصولية الوهابية والسلفية، وإمارة قطر تساند جماعة الإخوان المسلمين، وجمهورية الملالي الإيرانية تروّج الأصولية الخمينية. هذه الدول الثلاث تحوز على موارد نفطية عظيمة تموّل بها جماعات أصولية مختلفة. السؤال حقيقةً ليس لماذا تنتشر الأصولية الدينية في منطقتنا، بل كيف لم تسُد الأصولية بالكامل على شعوبنا مع وجود كل هذا التمويل؟

أما السؤال الأهم، فهو لماذا نشهد هذه الردّة اليوم بعد انتفاضات «الربيع العربي». والجواب برأيي هو أن السبب الأساسي هو إخفاق التيارات التقدمية في قيادة عملية التغيير. فالتيارات الشبابية التقدمية، التي استخدمت تكنولوجيات الإعلام والتواصل الحديثة في إطلاق الحراك الشعبي، قد فشلت في تشكيل قيادة ميدانية للتغيير الثوري. والحال أن الشبكات القائمة في الواقع الافتراضي لا تعوّض عن الشبكات الفعلية القائمة على الأرض. فانتهى الأمر بهذا الفشل إلى وقوع الحراك الشعبي أسير التقاطب بين قطبي الثورة المضادة، النظام القديم والمعارضات الأصولية: بين بشار الأسد من جهة والنصرة وداعش من الجهة الأخرى، بين السيسي والإخوان، بين قائد السبسي والغنّوشي، إلخ. انحسرت الأمور بهذا الصراع الثنائي، بينما المطلوب كان وما يزال تثليث المعركة، أي بناء قطب ثالث على مسافة واحدة من القطبين.

ربما تكون تونس أقرب دولة لتحقيق هذا التثليث، لكن ليس بفضل مهارة اليسار هناك، بل بفضل الضغط الأوروبي والأميركي الذي أدى إلى تشكيل حكومة ائتلاف بين رجال النظام القديم وحركة النهضة، مما جعل اليسار ملزماً بتشكيل قطب ثالث مضاد.

سنعود إلى ما الذي يجب فعله لاحقاً. أريد قبل ذلك أن أعود إلى الاشتراكية كمذهب كوني. لقد أشرت إلى دور المرأة في الفصل الأول من الشعب يريد حول التنمية المعاقة، وفي الفصل الأخير ذكرت أن الكتاب يصدر من رؤية لمبدأ ديمقراطي عالمي. أريد أن أسأل إذن عن القيم المشتركة، هل حرية المرأة وحرية الاعتقاد والحريات الأساسية قيم مشتركة عالمية؟ أم أن القيم والأخلاق نسبوية؟

أرى أن القيم الأخلاقية الأساسية قيم إنسانية عامة، وليست قيماً غربية أو عربية أو شرقية. لم يسُد في أوروبا القرون الوسطى أي من القيم التي يعتبرها البعض اليوم قيماً غربية. فالمنطق الجواهرني، الذي يرى بأن لبعض الثقافات جوهراً ثابتاً لا يتغير، منطق لا يصمد أمام أبسط تمحص تاريخي. والقيم التي أصبحت قيماً عالمية هي التي صيغت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. كان ذلك الإعلان متقدماً جداً عن الوضع الحالي، وفيه فكر مساواتي حقيقي، ينبذ «أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء». كما نصّ على حق العمل، أي الحق في التوظيف والتشغيل الذي يتناقض بشكل صارخ مع منطق النيوليبرالية. يمثل الإعلان مجموعة قيم عالمية نطمح لتحقيقها لدينا. أما القول إن العرب أو المسلمين لا تنطبق عليهم هذه القيم، فهو يصدر إما عن الذين يحتقروننا من منطلق عنصري، أو عن الرجعيين في بلداننا الذين يريدون الإبقاء على ما هو قائم، بل العودة بنا إلى الوراء. والطرفان يلتقيان في الزعم بأن قيم الحداثة لا تصلح للمسلمين. وأما التيار الأصولي الديني، فيريد معالجة ما يراه فساداً في المجتمع (وهو مظاهر الحداثة والتحرر النسائي قبل أن يكون الفساد المالي الذي أدانته الانتفاضات) بفرض تطبيق الشريعة، بحيث يعود بنا إلى الأخلاق التي سادت قبل خمسة عشر قرناً. وهذا بالطبع موقف رجعي للغاية في عصرنا الراهن، حتى ولو مثّلت الشريعة خطوة تقدمية في عصرها الأول.

المحور الثالث: وضع اليسار العربي والعالمي

سننتقل إلى محور عملي. كيف ترى وضع اليسار اليوم. في البلدان العربية، يبدو واضحاً أن انحسار اليسار وعدم وجود بديل، جعل الثوار بين نارين : الإسلاميين أو الطغاة. جزء هام من اليسار العربي معجب بالطغاة، ببشار الأسد والقذافي وصدام حسين. في المقابل، تتحالف بعض القوى اليسارية والعلمانية مع الإسلاميين وتسلّم مقاليد أمورها لهم. فما هو المخرج؟ وهل التحالف مع الإسلاميين أو الطغاة، مشروع؟

لنبدأ بتعريف اليسار: يجب أن يُعرّف بالانتماء إلى قيم يسارية، وهذه القيم بالنسبة لي تتضمّن بالحد الأدنى الديمقراطية والمساواة. وبالتالي كل من يرى في النظام البعثي العراقي السابق أو نظام القذافي أو النظام السوري الحالي نظاماً تقدمياً، لا يمت لليسار بصلة. ليس أي من هذه الأنظمة بتجسيد لأي قيمة من قيم الديمقراطية أو المساواة أو العدالة الاجتماعية بأي صورة من الصور. بل هي أنظمة بطش وقمع وفساد واستغلال، وأنظمة ميراثية لا تختلف عن الملكيات إذ أنها قامت على حكم عائلات مالكة. فلا يمكن أن يُعتبر من يؤيد هذه الأنظمة إنساناً يسارياً مهما زعم.

وهناك خلط هنا بين من هو يساري وبين من يعادي الغرب وإسرائيل. فهذا الأخير ليس يسارياً بالضرورة، بل ربما يكون أصولياً دينياً أو قومياً متعصباً يتوق إلى الدكتاتورية. أما الحقيقة فهي أن لا النظام العراقي ولا الليبي ولا السوري، كانت أنظمة معادية للإمبريالية. بعد 2003 تحول القذافي إلى حليف للمخابرات الأميركية في ما تسميه واشنطن «الحرب على الإرهاب». ولمّا تم فتح أرشيف القذافي اكتشفنا مدى تعاون نظامه مع الدول الغربية ومخابراتها. والأمر مماثل مع النظام السوري، فقد شارك حافظ الأسد في الحرب الأميركية على العراق سنة 1991. وإذا صحّ أن ابنه وقف ضد احتلال العراق سنة 2003، فقد سهّل هذا الاحتلال بلعبته المزدوجة: بينما كان يسهّل دخول الجهاديين إلى العراق، تحالف مع إيران التي تعاونت مع احتلال العراق من خلال عملائها العراقيين. تذكّر أن «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» دخل البلاد مع قوات الاحتلال الأميركي. كيف يكون بشار الأسد معادياً للإمبريالية فيما حلفاؤه الذين يرتهن بهم يتعاونون مع الاحتلال الأميركي للعراق؟ كل هذا وناهيك بأن الحدود الأضمن للدولة الصهيونية هي حدودها مع سورية، وذلك بالرغم من احتلالها للجولان الذي يناهز عمره نصف قرن الآن.

هذا وأتفهم من يتحالفون مع تيارات أصولية أكثر مما أتفهم من يتحالفون مع الطغاة. عندما كانت التيارات الأصولية في صف المعارضة، جاز التحالف معها على الأرض، كما في الانتفاضة التونسية أو المصرية أو اليمنية أو السورية، إلخ. يجوز أن نلتقي مع هذه التيارات في لحظة معينة في مواجهة عدو مشترك، أما أن نرتهن بها كما حصل بالساحة السورية، حيث ارتهن جزء من اليسار بها من خلال المجلس الوطني الذي كان تحت وصاية إخوانجية – قطرية – تركية، ومن ثم الائتلاف بعد دخول السعوديين في اللعبة، فهذه كارثة. يجوز أن نضرب سوية ولكن لا بدّ من أن نسير على حدة؛ ولا يجوز أن نخلط الرايات. إن كنا نعبّر عن قيم الثورة فهم لا يعبرون عنها، حتى ولو التقوا معنا جزئياً بالكلام من منطلق انتهازي. رأينا طوال سنة كيف كانت رئاسة محمد مرسي وقراراته الفرعونية وبلطجة الإخوان في مصر، وقد مهّدت لعودة النظام القديم وللقمع الأشرس الذي يمارسه اليوم.

وإذا أضفت إلى ذلك أن الحركات الأصولية تعتنق النيوليبرالية مذهباً اقتصادياً، اتضح لك أنه يتوجّب علينا، كما سبق وقلت، بناء قطب ثالث على مسافة واحدة من النظام القديم ومن القوى الأصولية.

ماذا عن اليسار العالمي. لقد هوجمتَ بحدة وشراسة في الغرب بسبب دعمك للتدخل الغربي في ليبيا وطلبك تسليح الثوار السوريين منذ فترة مبكرة جداً. قسم هام من اليسار الأوروبي تعاطف مع القذافي وبشار الأسد.

هنا أيضاً يعتمد الأمر على ما تسميه يساراً. قسم هام مما يُعرف باليسار الراديكالي تأثر بالفعل بموقف هوغو تشافيز في فنزويلا الذي رأى في بشار الأسد رجلاً تقدمياً واشتراكياً، بل وإنسانياً. هؤلاء متأثرون بتراث عقود طويلة من الحرب الباردة جرى خلالها إعطاء الأولوية للعداء للإمبريالية ولأميركا على حساب كل شيء آخر. كما قلت لك آنفاً، اليسار يجب أن يكون مبنياً على القيم اليسارية. فما هي القيمة الأساسية؟ أهي معاداة أميركا أم هي حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ عندما يصبح العداء لأميركا قيمة مطلقة يؤدي إلى سياسة «عدو عدوي صديقي»، وهو المنطق الذي أدى بالحاج أمين الحسيني إلى الارتماء في أحضان هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية لعدائه لبريطانيا. أما إن كانت المساواة والعدالة هي من قيمك الأساسية، سترى أن عدو عدوك قد يكون مساوياً في السوء لعدوك المباشر أو حتى أسوأ منه.

أما بالنسبة لليبيا، فأنا لم «أدعم» قط التدخل الغربي، وهي شائعة مغرضة. كل ما قلته – عندما كانت بنغازي على وشك السقوط وقوات القذافي على مشارفها، بعد أن وعدها القذافي في خطابه المهلوس الشهير بالفظاعات، وكان لديه التفوق العسكري الذي يمكّنه من ارتكاب مجزرة هائلة – قلت آنذاك، في أواسط آذار/مارس 2011، عندما لم يكن هناك أي بديل عن التدخل الغربي لمنع اجتياح المدينة، أنه لم يكن بمقدوري أن أعارض ذاك التدخل، في تلك اللحظات وتلك الظروف. وفي خلال أيام قليلة جداً تم تحطيم سلاح الجو الليبي وفك الحصار عن المدينة. عندها قلت إنه يجب الآن معارضة استمرار التدخل الغربي المباشر، ولكن لا يجوز الاكتفاء بذلك المطلب، بل تجب المطالبة بتسليح الانتفاضة الليبية كي تتمكن من مواصلة المعركة وإسقاط النظام.

في سورية، لم يتكرر سيناريو بنغازي، أي مدينة محاصرة مهددة بمجزرة على طريقة ما جرى في حماة سنة 1982. وقد رأيت أن التدخل الغربي المباشر في غير مصلحة الانتفاضة السورية، كما أن الغربيين لن يتدخلوا على أي حال لأن سورية ليست دولة نفطية. ويبقى هنا أيضاً موضوع التسليح: كنت مع تقديم السلاح للمعارضة السورية لأنني كنت مقتنعاً ومنذ اليوم الأول أن إسقاط نظام بشار الأسد سلمياً أمر مستحيل. وكنت أتمنّى بالأخص مدّ المعارضة بسلاح مضاد للطيران. وقد رفض الغرب تقديم ذلك السلاح. في الواقع، وضعت أميركا فيتو على إدخال سلاح مضاد للطيران إلى سورية. وقد أتاحت لحلفائها الإقليميين أن يسلّموا بعض الأسلحة لبعض جماعات المعارضة والجيش الحرّ، ولكنها حرّمت تسليم أي سلاح مضاد للطيران لأي كان في المعارضة. لذا، فالولايات المتحدة، وكل الأنظمة العربية والغربية التي تملك سلاحاً مضاداً للطيران ولم ترسله إلى المعارضة السورية، تتحمّل قسطاً من المسؤولية في المذبحة الفظيعة التي تعرّض لها الشعب السوري مع تدمير سورية ومدنها، وكلها جرائم ارتكبها نظام الأسد بصورة رئيسية بواسطة سلاح الجو مع سيطرته الكاملة على السماء فوق البلاد. ولو مُنع النظام من استخدام الطيران لما دُمّرت سورية، ولربما اضطر النظام إلى إجراء مفاوضات جدّية مع المعارضة وتقديم تنازلات حقيقية. إن بشار الأسد مدين بصمود نظامه، بصورة رئيسية وبالترتيب، لإيران وروسيا وأميركا.

المحور الرابع: مصائر الثورة السورية

سنخصص المحور الأخير للثورة السورية. على الأرض، ولأكثر من 9 أشهر، يبدو أن الوضع جامد. هناك تقدم للثوار يتبعه تقدم للنظام وهكذا. هناك أخبار عن تراجع ما لدولة البغدادي. هل عندك تصور لما ستؤول إليه الأوضاع السورية؟

لا أعتقد أن هناك جموداً على الأرض. بعد هجمة النظام في حلب وهجوم حزب الله والقوات الإيرانية في الجنوب، هناك تقدم للنظام وحلفائه. في المقابل، تدخلت أميركا فقط بعد تمدد داعش إلى الأراضي العراقية، وبتنسيق غير مباشر مع النظام، كما أقرّ به بشار الأسد. والحال أن تمدد داعش سمح للنظام بأن يصعّد هجومه في المناطق التي لا تتواجد فيها داعش. ومن المعروف بالطبع أن النظام لم يحارب داعش قط قبل تمددها في العراق.

وهناك أيضاً انقلاب في الموقف الغربي من نظام بشار الأسد. لم تعد هناك مطالبة بتنحّيه. وقد عادت أجهزة الإعلام الغربية تجري مقابلات معه. والاهتمام الأميركي الحالي منصبّ على إيران، من أجل صفقة شاملة تتضمن وقفاً للحرب في سورية بحيث تُجبر إيران نظام الأسد على قبول صفقة مع الائتلاف، وربّما يأتي معاذ الخطيب رئيساً لحكومة «اتحاد وطني» مع بقاء بشار الأسد رئيساً للجمهورية. هذا سيناريو محتمل. ولو تم، سيؤدي إلى انسلاخات في قوى المعارضة، في صفوف السياسيين والقوى المقاتلة. هناك أيضاً إشارات لتحول في الموقف السعودي. ونحن نجتاز اليوم بكل وضوح مرحلة انتقالية حاسمة.

إن النظام السوري ساقط لا محال في المدى الطويل، إن لم يكن المتوسط، وقد باتت أسسه هشّة للغاية. أما اليوم، ونظراً للإخفاق التاريخي الذي أصيبت به الثورة السورية، يجب أن نعترف بأنه ربح المعركة، حتى لو أنه لم يربح الحرب. فإن محاولة المعارضة إسقاط النظام عسكرياً باءت بالفشل، ولا آفاق لها بسبب الموقف الغربي. وكل ما استمرت الحرب الدائرة كلما ساءت الأمور وتفاقم صدام الهمجيات. أرى أن الأولوية الآن لتوقف القتال وعودة اللاجئين، والعودة إلى ظروف تسمح باستعادة النشاط السياسي في البلاد. هذا أقصى ما أتمناه واقعياً اليوم: أن يتوقف النزيف والدمار. أما على المدى الطويل، فأحتفظ بالأمل (وهو يختلف عن التفاؤل). وأملي في أنه لا تزال هناك طاقة شبابية قادرة على العمل، وقد التجأ قسم هام منها إلى خارج البلاد. أملي في إعادة بناء قوة شبابية تقدمية علمانية. ومن أجل إتاحة ذلك، يجب طي صفحة هذه الحرب المدمّرة وفتح صفحة جديدة. بات واضحاً أن النظام لن يسقط بالحرب الآن، فكل ما يستطيع إيقاف هذه المذبحة المروعة والسماح بعودة اللاجئين هو شيء إيجابي في نظري، ولو كنا ممتعضين من بقاء النظام.

حتى لو اقتضى ذلك صفقة مع بشار الأسد؟

حتى لو اقتضى ذلك صفقة بين المعارضة الرسمية وبشار الأسد. هذه الصفقة ستكون بين طرفين منهكين: نظام متهالك ومعارضة جمعت بين المأساة والمسخرة. بالتالي لو تم عقد صفقة أوقفت القتال وأمّنت عودة اللاجئين، ستدشّن مجالاً سياسياً مختلفاً موضوعياً عن النظام القديم. مثل هذه الصفقة، في الوقت الحالي، خير من استمرار التقتيل والتدمير. ولنكن واضحين: مثل هذه الصفقة لن تكون انتصاراً، بل ستمهد للتحضير لأشكال مغايرة من العمل والنضال.

ولكن الكلام عن إخفاقات قد يحبطنا جميعاً. هل تندم إذن على ما حصل؟ هل نقول يا ليتنا لم ندخل هذه الانتفاضات بخواتيمها الكارثية، من مصر إلى سوريا واليمن والبحرين وليبيا؟

طبعاً لا. هذا قول سطحي وقصير النظر.لا يقاس نجاح الثورات بإخفاقاتها العملية الآنية. خذ مثالاً تاريخياً جميلاً: كومونة باريس. عندما بدأت كان ماركس مراقباً عن كثب، ورأى أنها محكوم عليها بالفشل بالنظر لموازين القوى؛ ومع ذلك أيّدها بالكامل. وقد جرى قمعها بمجزرة رهيبة. فهل قال: كان يجب ألا يقوموا بالثورة؟ بالطبع لا. عليك على الأقل أن تحترم الشهداء اللذين سقطوا. والحقيقة أن تجربة كومونة باريس الرائعة، بقيت في التاريخ مرجعاً ألهم ثورات أخرى عديدة، وباتت جزءاً من التراث الثوري العالمي، بل هي أهم في نظري من الثورة الروسية، لأنها تجربة ديمقراطية في العمق، ابتكرت النموذج المساواتي التحرري الأصيل الذي نطمح إلى الاسترشاد به. وتجد لتلك التجربة صدىً في المبادئ التي أعلنت في مناطق الحكم الذاتي في كردستان-سورية.

تمر اليوم الانتفاضة العربية بمرحلة ثورة مضادة، ولكن التراث الثوري الذي خلقته منذ 2011 سيبقى ويعيش. وهو لن يدوم على طريقة كومونة باريس وحسب. فالفارق يكمن في الظرف التاريخي: إن سحق كومونة باريس جاء على عتبة دخول فرنسا في استقرار بورجوازي ديمقراطي مديد، نتيجة عقود من التنمية الاقتصادية والاجتماعية سمحت بحلول النظام الجمهوري الحديث نهائياً محل النظام الملكي. أما الأمر فمعاكس عندنا لانسداد آفاق التنمية منذ عقود طويلة. لذا، فما يجري في بلداننا، وكما لم أنفك أؤكد منذ بداية الانتفاضات، إنما هو سيرورة ثورية طويلة الأمد ستستمر عقوداً. ومازلنا في مرحلتها الأولى، أو الثانية بالأحرى. قامت في سورية تجربة رائعة للغاية عند بداياتها الديمقراطية الحقيقية التي دامت شهوراً، وستبني الشبيبة على تلك التجربة في مواصلتها للسيرورة الثورية حتى الفوز بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المصدر: الجمهورية http://aljumhuriya.net/33298

اقرأ أيضا