الماركسية حية وتتطور، ولا غنى عنها

بقلم: سعيد الريشة

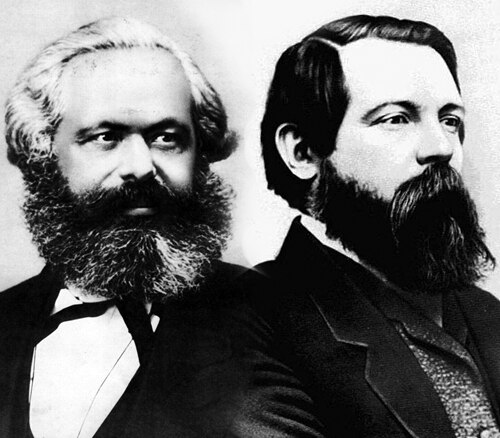

تثير النضالات بشكل دوري نقاش صلاحية الماركسية من عدمها. وفي الوقت الذي ترتفع أصوات من داخل تلك النضالات، رافضة للماركسية بمبرر تقادُمها وعدم صلاحيتها لفهم مستجدات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يكون المستفيدون من الوضع القائم، أي الرأسماليون، هم من يعترفون بقوة ماركس ونظريته. هذا ما كتبه المؤرخ الماركسي البارز إيريك هوبسباوم عن الموضوع: “مع ذلك، نؤكد أن ماركس، هو من جديد المفكر الحقيقي للقرن الحادي والعشرين”، مقدِّما كمثال موقف جورج سوروس، أحد أغنى الرأسماليين، من كارل ماركس: “ذلك الإنسان اكتشف شيئا عن الرأسمالية منذ 150 عاما علينا أن نلحظه، والحق أنه قام بذلك”. [1]

مرة أخرى، مع نضالات جيل- زد أثيرت هذه الموضوعة الرافضة للماركسية، ومستتبعاتها من أشكال النضال والتنظيم. في تعليق على أحد المقالات المنشورة بصفحة المناضل- ة على الفايسبوك ورد ما يلي: “نفس أدوات التحليل الخاصة بسبعينات القرن العشرين، أليس هناك تفكير في مجرد تغيير هذا التحليل الذي تجاوزه الواقع إلى تحليل أكثر ملموسية وواقعية بدل اجترار مصطلحات كراسات الشيوعية المفلسة”. هذا نموذج من نماذج كثيرة، تنادي بـ”إفلاس” خطاب الماركسية، دون أن تكلف نفسها تبيان مظاهر هذا الإفلاس، ودون الاجتهاد للتقدم بـ”تحليل أكثر ملموسية وواقعية”، والذين يتقدمون بما يسمونه جديدا، إنما يقومون بتسخين حساء بارد.

لماذا بالضبط حصر التقادم في الماركسية؟

الذين ينتقدون الكتابات الماركسية بخصوص نضالات جيل- زد يحصرون هذا النقد على الماركسية، دون الالتفات إلى غيرها من الخطابات القائمة داخل حراك جيل- زد.

توجَّه حراك جيل- زد إلى المَلكية بالمراسلات والمناشدات للتدخل من أجل الاستجابة للمطالب ومعاقبة الفاسدين. أليست الأنظمة المَلكية أكثر قِدما من الماركسية؟ أليس نَهجُ استجداء المَلكية أكثر قِدما من الماركسية؟ فلمَ هذا الكيل بمكيالين؟

قِسم من الخطاب السياسي الذي جرى ترويجه، في الندوات التي نظمها شباب جيل- زد على منصة ديسكورد، تعود إلى زمن قبل ظهور الماركسية. وضمن هذا الخطاب ذلك الخاص بالمعارضة الليبرالية التي تنتقد الاحتكار واقتصاد “الريع”، وتطالب برأسمالية التنافس الشريف، وقانون “دعه يعمل دعه يمر”، الخاص بآدم سميث، الذي توفي نصف قرن قبل ظهور البيان الشيوعي. فلماذا إذن الماركسية هي وحدها المنعوتة بالتقادم، وليس أفكار آدم سميث الأكثر رواجا من أفكار الماركسية؟

في حقل التنظيم انتعش خطاب اللاتسيس ورفض التحزب، وهو ليس بخطاب جديد، بل قديم قدم الماركسية ذاتها. كان اللاسلطويون/ التحرريون، أبطال هذا الخطاب. فلماذا لا يُرفض بمبرر تقادُمه كما تُرفض الماركسية بمبرر تقادمها؟ أليس في ذلك كيلا بمكيالين؟

إن شباب جيل- زد شغوف جدا بالمعرفة، لذلك نظَّم نقاشات مطوَّلة جدا، تناهز الساعتين لكل نقاش، أستُقبل فيها أساتذة وخبراء اقتصاد ليبراليون، ولم يشتكِ أي من الشباب من أن مفاهيم هؤلاء الأساتذة أكل عليها الدهر وشرب. وكان الغائب الوحيد هم الماركسيون، وفي مقال سابق [2]، قلنا بأن ذلك ليس عيب شباب جيل- زد، بل العيب في اليسار الجذري الذي لا يوحي بالثقة لأولئك الشباب، ودعونا إلى وحدة فعل اليسار كي يكتسب تلك الثقة.

تسخين حساء بارد

حقل التنظيم، هو الأكثر ترددا في خطاب من يرفض الماركسية بمبرر أنها تقادمت، وأن الجيل الجديد قادر على اجتراح أشكال جديدة من التنظيم خارج “مقولات التنظيم اللينيني الكلاسيكي”، ودعوات للشباب من أجل “بناء تنظيماتهم الخاصة” خارج التنظيمات اليسارية القائمة.

طبعا ليست هذه أول مرة يُقترَح فيها هذا، لذلك أسميناه “تسخين حساء بارد”. فقد سبق لليسار الماركسي اللينيني في سبعينيات القرن العشرين، أن اجترح مفهوم “الطليعة التكتيكية”: “كنا ننادي بكون الحركة الطلابية هي مقدمة تكتيكية للحركة الجماهيرية…” و”لقد شكَّلت الحركة الطلابية بالتحامها مع حركة التلاميذ المقدمة التكتيكية للحركة الجماهيرية مرحليا” [3]. وكان اليسار السبعيني قد خلص إلى هذا التقييم: “إن المعارك التي خاضتها الشبيبة المدرسية منذ سنة 1970، وخاصة نضالاتها المجيدة في سنة 1972 أثبتت بشكل قاطع صحة الدور الذي كنا- وما زلنا- نسنده للحركة الطلابية في شن النضال السياسي ضد النظام، إن ذلك يتجلى بشكل واضح في كون الحركة الطلابية قد تمكنت وعبر التحامها من تعميق أزمة الحكم وإحكام عزلته”.

طبعا لم يكن اليسار السبعيني بهذا يتخلى عن الماركسية وأشكال التنظيم الماركسية بمبرر تقادُمها، ولكن بمبرر غياب الشرط الذاتي (أي الحزب البروليتاري الثوري) اعتبر بناءَ التنظيم الطلابي مدخلا لبناء الحزب الثوري، وكان ذلك خطأه إذ خلط بين النقابة الجماهيرية وبين الحزب، بينما الدعوات الحالية تريد أن تُحِل التنظيمات الذاتية محلَّ الحزب الذي ترفضه مبدئيا بمبرر كلاسيكيته، وتريد من الشباب أن يحلوا محل الطبقة الرئيسية في المجتمع، وذلك ما أسماه الماركسيون سابقا بـ”الاستبدالية”. طبعا يفعل السياق فعله في هذا الفرق بين اليسار السبعيني ودعاة التجديد الحاليون: فقد كان اليسار السبعيني يعمل في سياق عالمي ثوري، بينما يعمل دعاة التجديد في سياق تراجع الحركة العمالية إثر هزائمها التاريخية. ولأن دعاة التجديد يرفضون أن يروا في الهزيمة التاريخية للحركة العمالية واقعا ظرفيا يستوجب العمل بجد من أجل إعادة بنائها وضمنها إعادة بناء اليسار العمالي، فإنهم يقترحون سبلا بديلة: التخلي نهائيا عن تلك المهمة والبحث عن سبل تبدو لهم أسهل: أشكال التنظيم الأفقية، التنظيمات الذاتية وحدَها… إلخ.

التنظيم الذاتي والحزب

بتوهم إمكان الاستعاضة عن الحزب بالتنظيم الذاتي، بدل تكامل عضوي لأدوارهما، تعيد دعوات “التجديد” اقتراف نفس خطأ اليسار السبعيني، ويكون بذلك “التجديد” مجرد بعث للقديم الذي ثبت خطأه.

الحزب (كما النقابة) مؤسسة ثابتة، وتشتغل في كل الظروف؛ جزرا كانت أو مدَّا. أما التنظيمات الذاتية للجماهير فإنها تظهر في أوقات النشاط الكثيف، حيث ينخرط الناس في النضال والسياسة. ولأن هذا الانخراط بطبيعته مؤقت، فإن تلك التنظيمات الذاتية أيضا بدورها مؤقتة، وتنتفي بمجرد أن ينتفي النشاط السياسي والنضالي. إذ ليس بمستطاع الناس أن يعيشوا طيلة سنوات في وضع توتر ونشاط مفرطين، فضغط شروط الحياة المادية والاجتماعية الملموسة، هي التي تحدد تراجع النشاط الجماهيري السياسي. يستلزم تنظيمٌ ذاتيٌّ دائمٌ وجودَ جماهير نشيطة بشكل دائم، وهذا أمر غير مضمون في ظل الرأسمالية، بل مستحيل عمليا بما هو ظاهرة دائمة لإنه معرض لحركات صعود وهبوط ظرفية.

ليس بإمكان العمال أن ينخرطوا في إضراب دائم، لذلك فإن لجنة الإضراب، وهي شكل من أشكال التنظيم الذاتي، تكون مؤقتة بفترة الإضراب، بينما المكتب النقابي وخلية الحزب بالمصنع، ثابتة. وإعلان التعارض بين الاثنين، يعادل إحلال المؤقت محل الثابت/ الدائم.

في حراك شغيلة التعليم نهاية سنة 2023، ظهرت التنسيقية الموحِّدة لهيئة التدريس، وجرى النظر إليها على أنها بديل عن التنظيم التقليدي: النقابة. وفي الطرف المقابل، رأت قيادات نقابات قطاع التعليم في تلك التنسيقية الموحِّدة منافسا لها. وكلا الرأيين كانا خاطئين، وكانا من أسباب هزيمة حَراك التعليم. كانت التنسيقية الموحِّدة، وهي تجميع للجموع العامة التي يعقدها المدرسون- ات داخل أماكن العمل (المدارس)، شكلا من أشكال التنظيم الذاتي للمدرسين- ات في أوقات النشاطية الكثيفة (الإضراب والاحتجاج)، بينما كانت النقابة ذلك التنظيم الثابت/ الدائم. وبدل التعاون بين التنظيمين أدى التضارب والتنافس بينهما إلى تقسيم جسم الشغيلة، وعندما انتفى الحراك انتفت معه التنسيقية الموحِّدة، فشلت محاولة تحويلها إلى نقابة.

تنظيم دائم لفئة عمُرية عابرة!

لذلك، فدعوة الشباب بعدم التحزب، وحثهم بالمقابل على إنشاء تنظيماتهم الذاتية يعادل بدوره إحلال المؤقت (تنظيمات الشباب الذاتية) محل الثابت/ الدائم (الحزب والنقابة). إن وصف الحزب والنقابة بـ”التقليدية” و”المتقادمة” لن يحل هذه المعادلة الصعبة، إنما سيجعلها أكثر صعوبة، والأمَرُّ لأن ذلك سيدفع الشباب إلى اقتراف أخطاء سابقيهم.

الشباب ذاتهم عبارة عن فئة عُمرية عابرة، ما أن يمر الشاب من فترة الدراسة والبحث عن العمل، حتى تنتفي سمات الشباب الأساسية: شبه تفرغ للنضال، وينخرط في الالتزامات المهنية والاجتماعية. لذلك فالدعوة إلى تنظيم ذاتي لفئة عُمرية عابرة يعادل من يدل على مكان شيء بناءً على سحابة. بعد فترة الشباب ينخرط الناس في العمل، وهذا يستدعي أدوات نضال أكثر ثباتا، مثل الحزب والنقابة. لذلك فالمهمة المطروحة ليس تنفير الشباب من الحزب والنقابة، وإنما استثمار فترة العنفوان والنشاطية من أجل تربية كوادر تقوي الحزب والنقابة.

الحزب والنضال الجماهيري

الحزب ليس غاية في حد ذاته. لا حياة للحزب خارج النضال الجماهيري. وهنا تفيدنا الماركسية “المتقادمة/ التقليدية”، أكثر من المحاولات العقيمة للاتيان بجديد. كان هدف كتاب لينين “ما العمل؟” واضحا: إعداد حركة جماهيرية سياسية واسعة ومستقلة للطبقة العاملة، ولم يكن لكراسة “ما العمل؟” هدف آخر. ولا شك أنها لم تستهدف بلورة نظرية عامة حول علاقة الطبقة / الحزب، تقضي بوجوب خضوع الأولى للثاني في الأمد الطويل ووضعها تحت تحكمه الأبوي.

لم يكن الماركسيون الثوريون يرون في تنظيم الحزب حجر فلاسفة الثورة، أو الفاعل الوحيد، بل كانوا يعون دوره الضروري في إطار حركة جماهيرية واسعة لملايين الناس، وهو ما عبَّر عنه ليون تروتسكي بشكل بليغ في مقتطفه التالي من كتاب “تاريخ الثورة الروسية”: “بدون منظمة قائدة، تتبخر طاقة الجماهير مثل بخار غير محبوس في اسطوانة مكبس. لك الحركة لا تأتي من الاسطوانة ولا من المكبس، بل من البخار”.

إن من يرفض الحزب كمن يريد أن تنشأ الطاقة من البخار ذاته، دون إقحامه في الأسطوانة والمكبس، وهذا هو شأن “العَفَوية”، ومن يريد أن يقتصر على الحزب وحده، كمن يريد أن تنشأ الطاقة عن الأسطوانة والمكبس وحدهما دون البخار، وهذا شأن “البلانكيين”. وكلا الصفتين ليستا من صفات الماركسية الثورية.

ما يُتَّهم به الماركسيون يوجد فقط في أذهان من يتهمونهم. ففي حقل التنظيم ليس هناك ما يدل على تمسك أعمى بأشكال التنظيم اللينينية كما برزت في بداية القرن العشرين، بل بروحها، التي يمثلها الفصلين الثالث والرابع من “ما العمل؟”. وفي مقال نُشر سابقا بموقع المناضل- ة ما يشير إلى عكس ما يُتَّهم به الماركسيون من التمسك الأعمى بما أثبت التاريخ والتجرية عدم صلاحه، شارحا المعنى الحقيقي للعودة إلى لينين: “بهذا المعنى، يجب أن نعود إلى لينين… يجب أن يكون القصد إعادة بناء هيمنة مفقودة، والنضال من أجل تعزيز الحركات الحقيقية المنخرطة في نضالات حقيقية. هذه عملية تاريخية مديدة، لأن الكثير قد ضاع. ولكن هذا يبدأ الآن، بالسياسة، بالذكاء التكتيكي، بتجريبية لينينية سليمة، وبكل التوسطات التكتيكية اللازمة، استنادًا إلى أساس متين من المبادئ والحس الاستراتيجي العميق… نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العودة إلى لينين، ولكن بمعنى أوسع وأعمق، أي تجاوزُه. ليس فكريًا، بل عمليًا. وبعبارة أخرى: من خلال السياسة، إعطاء مضمون وحياة للبرنامج والاستراتيجية والمبادئ. إنجاز المهمة التاريخية ليس لزمن آخر، بل لعصرنا”. [4]

لا يدعي الماركسيون- ات الثوريون- ات أنهم سيبنون الحزب وحدهم- هن، فهم- هن ليسوا بعصبويين- ات ويسعون إلى أن يكونوا مُسهمِين- ات إلى جانب كل اليساريين- ات الجذريين- ات في بناء ذلك الحزب، وهذا ما أقره المؤتمر السابع عشر للأممية الرابعة (فبراير 2018: “تتمثل مهمتنا اليوم في بناء أحزاب مفيدة للصراع الطبقي، أي أحزاب قادرة على تجميع قوى وتقرير تحركات يكون لها وقع وتدفع قدُما النضال الطبقي، على أساس مقاربة وبرنامج نضال طبقي. والهدف النهائي لتلك الأحزاب هو التخلص من النظام الرأسمالي القائم، حتى إن كان هذا الهدف معبَّرا عنه بصيغ عامة جدا. ويوجب هذا المنظور على قوى الأممية بأن تكون جزء لا يتجزأ وصادقا في بناء تلك الأحزاب وقيادتها، وألا يكون الاستقطاب الهدفَ الوحيد، أو الانتظار للتنديد بخياناتها المحتمَلة. هدفنا الاستراتيجي هو بناء أحزاب ثورية جماهيرية ومنظمة أممية جماهيرية”.

الماركسية لم تعَد صالحة كأداة تحليل؟

في إحدى البرامج التلفزية القناة الثانية، قال أحد الشباب: “حركة جيل- زد حركة جديدة تستدعي أدوات تحليل جديدة”. لكن لحدود الساعة لم يقدِّم أحد أداة تحليل جديدة، كل ما هنالك هي أدوات التحليل “القديمة” نفسها: علم الاجتماع/ الاقتصاد البرجوازي والماركسية. وفي حين تُرفَض الماركسية، يجري استقبال ممثلي علم الاجتماع/ الاقتصاد البرجوازي على نطاق واسع، رغم أنه أقدم من الماركسية.

ما الذي تقادَم في الماركسية؟ هذا ما لا يتقدَّم أحد من منتقديها بمثال واحد عنها:

* هل التحليل الطبقي هو الذي تقادَم؟ بماذا يعوضونه إذن؟ بتحليل الانسجام الطبقي؟ لكن هذا أكثر قِدما من الماركسية. بتحليل التوافق والتعاون الطبقي؟ هذا أيضا أعرق من الماركسية، وقد أبانت تهافته.

* هل الحل النهائي، أي الاشتراكية، هو الذي تقادَم؟ لكن بماذا يبدولنه؟ بمجتمع المنافسة الحرة حيث ينتفي الاحتكار والريع؟ هذا أيضا أكثر قدما من الماركسية؟

تنتهي كل محاولات رفض الماركسية إما إلى إعادة بعث ما هو أقدمُ منها، أو بمحاولة خلطها بما هو أقدم منها. في برنامج بصيغة أخرى، أبان أحد الشباب على أن أدوات التحليل الماركسي لا غنى عنها،: “الإشكال في مجمله إشكال طبقي. إننا في مجتمع طبقي، أي هناك فقير وهناك غني. الذين يناضلون حاليا هم الفقراء وما تبقى من الطبقة المتوسطة… في الرأسمالية المتوحشة التي طغت عالميا أصبح كل شيء بالمقابل نقدا”. بعد هذا التحليل الصائب المعتمِد أدوات التحليل الطبقي قام بخلطها بأدوات تحليل ليبرالية عندما تحدث عن البدائل الاجتماعية: “ما يلزمنا هو محاربة الفقر… المشروع الحقيقي هو محاربة الفقر، فكلما قلصنا الفوارق الطبقية، سنسير جيدا إلى الأمام”. [5]. طبعا نحن لا نعتبر هذا الخلط/ الانتقائية أمرا جينيا عند الشباب، فتلك خطوة أولى، وعند تقدُّم التجربة النضالية سيتخلص الشباب من الأوهام الليبرالية، ويحافظون على الفكرة الماركسية الحية: الصرع الطبقي.

التاريخ غني بمحاولة خلط الماركسية بأيديولوجيات أخرى، تحت دعوى تجديدها، ولكنها كلها تنتهي إما بالتضحية بجانبها المادي العلمي لصالح المثالية، أو التضحية بجانبها الثوري لصالح إلإصلاحية، أو التضحية بحاملها الاجتماعي الرئيسي، أي الطبقة العاملة، لصالح تجميعات طبقية أخرى.

سبق لماركسيين وغير ماركسيين أن أكدوا أ إسهام الماركسية أمر لا يمكن إهماله، وهو يتجاوز مجرد الحاجيات المباشرة للصراع الطبقي. هذه روزا لوكسمبورغ قالت: “ولكن ما خلقه ماركس، وهو كلّ جبار كإنجاز علمي، يتخطى المتطلبات البسيطة للصراع الطبقي الذي خلق تلبية لأغراضه. فقد أعطى ماركس بتحليله المفصل والشامل للاقتصاد الرأسمالي وبطريقته في البحث التاريخي التي تجد مجالاً للتطبيق لا حدود له، أعطى أكثر بكثير مما تستدعيه الحاجة المباشرة لخوض الحرب الطبقية عملياً” [6]. أما سارتر فقد أجاب منتقدي كتابه “المادية والثورة” بمبرر أنه تجاهل ماركس بالآتي: “نقدني بعض الناس بسوء نية أنني لم أذكر ماركس في هذه المقالة. لذلك أقول في تحديد إن نقدي لم يتعلق بكارل ماركس. إنه موجَّه نحو الماركسية الاسكولائية (الشبيهة بمدرسة العصور الوسطى المسيحية) في سنة 1949”. وأعلن سارتر أن “الماركسية هي الفلسفة المعاصرة التي لا يمكن تجاوزها” طالما ظلت الظروف التاريخية التي أنتجتها (أي الرأسمالية) قائمة. لكن دعاة التجديد، وبفقر نظري بائس، يُعلنون باستخفاف بأن الماركسية تجاوزها الواقع.

هل يرفضون الماركسيون القديم؟

هؤلاء الذين يرفضون الماركسية (وكل مستتبعاتها) بمبرر أنها قديمة، إنما يرفضون صيغتهم الخاصة بالماركسية، وهي التي أسماها لينين: “الكتُبية القديمة”، فهؤلاء كانوا يحفظون الصيغ الماركسية عن ظهر قلب دون معرفة مضمونها الفعلي، وعندما اصطدموا بالواقع الذي يحتاج إلى الماركسية الحية، وليس إلى الماركسية الكُتبية، وعجزوا عن فهم الواقع، انقلبوا ضد ماركسيتهم الكُتبية، ظنا منهم أن المشكلة في الماركسية ذاتها.

بمَ يستبدلون الماركسية بشعارات فارغة، نعم تنضح حماسا لكنها عقيمة، ويصدق عليهم قول حنة ارندت: ” أفكارا ومشاعرا كان ماركس قد أمل في أن يحرر الثورة منها، مرة وإلى الأبد” [7]

رغم ذلك، فالماركسية لا ترفض القديم، فهي في جزء كبير منها نتاجُ تمثُّل القديم تمثلا نقديا، ونبذ كل ما هو مضر منه. هذا ما قاله لينين في خطاب له أمام المؤتمر الثالث لاتحاد الشبيبة الشيوعية (2 أكتوبر 1920): “عندما نسمع، في كثير من الأحيان، ممثلي الشباب وبين المدافعين عن التعليم الجديد، يهاجمون المدرسة القديمة، قائلين أنها كانت مدرسة حشو آلي، فإننا نقول لهم إنه ينبغي لنا أن نأخذ عن المدرسة القديمة ما كان صالحا. ينبغي لنا أن نأخذ عن المدرسة القديمة أسلوب إرهاق ذاكرة الشباب بكمية مفرطة من المعارف، تسعة أعشارها لا تفيد والعشر الباقي مشوه. غير أن ذلك لا يعني البتة أننا نستطيع الاكتفاء بالاستنتاجات الشيوعية والشعارات الشيوعية المحفوظة غيبا. ما هكذا تبنى الشيوعية. فلا يمكن للمرء أن يصبح شيوعيا إلا بعدما يغني ذاكرته بمعرفة جميع الثروات الفكرية التي ابتدعتها الإنسانية”. هكذا كان يُعلم أحد الديناصورات (أي لينين) الشبابَ: يدعوهم إلى عدم نبذ القديم، بل باستخلاص كل ما هو مفيد منه ونبذ الضار.

إن من ينصح الشباب بالعمل من أجل بناء مجتمع جديد دون الاعتماد على ما تراكم من المعرفة البشرية، كمن يوصي طلاب الفيزياء بدراسة الحركة دون دراسة نيوتن وآينشتاين. ويكون هذا الناصح مجرد مشعوذ، يخفي جهله تحت عبارات “رفض القديم”.

وخير نصيحة للشباب، هي نصيحة قدَّمها أحد “القدامى” لشباب عصره، وهو ارنست ماندل: “ادرسوا العلوم الإنسانية- ليس الكتب الضخمة، فلا حاجة لأن يقرأ الجميع الأجزاء الثلاثة من “رأس المل”، وإن كنتُ أحبذ ذلك، إلا أن هذا سيكون إكثارا في الطلب. لكن حاولوا استيعاب الخطوط العريضة الأساسية في نظرية التفسير العلمي للتاريخ.. لكن افعلوا ذلك بعقل علمي، عقل ماركس، عقل “شكوا في كل شيء”، لكن بطريقة بناءة، اي اعتبروا مؤقتا كل ما تم البرهنة عليه أمرا محصَّلا، على أن تظلوا منفتحين على إمكانية بروز وقائع جديدة تستطعي إعادة النظر جزئيا في ما تم اعتبراه أمرا محصلا في السابق” [8]. نفس النصيحة توجهت بها نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى شباب جيل- زد: “إذا أردتم إتقان نضال… لا بد من المعرفة، يجب ألا اتكلم دون معرفة، بل يجب أن أطلع وألخص وأكتب” [9].

==============

إحالات

[1]- إريك هوبزباوم (مارس 2015)، “كيفية تغيير العالم، حكايات عن ماركس والماركسية”، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، ص 39.

[2]- 25-10-2025، https://www.almounadila.info/archives/26303.

[3]- “الندوة التحضيرية للقطاع الطلابي، http://www.30aout.info/الندوة-التحضيرية-للقطاع-الطلابي.html.

[4]- هنريك كاناري (10-11-2024)، ” هل ستحدث ثورات في القرن الحادي والعشرين؟”، https://www.almounadila.info/archives/24579.

[5]- 17-10-2025، https://www.youtube.com/watch?v=ARvYuqrdqXY&t=3120s.

[6]- https://www.marxists.org/arabic/archive/rosa/1903/stagnation.html.

[7]- حنة إرندت (2015)، “في العنف”، ترجمة إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، ص 22.

[8]- أبراهام السرفاتي وإرنست ماندل وعبد الله الحريف (1996)، “الاشتراكية أي مستقبل؟”، مطبعة النضال الديمقراطي، الدار البيضاء- المغرب، الطبعة الأولى.

[9]- نبيلة منيب (25-10-2025)، https://www.facebook.com/reel/1151362659770950.

اقرأ أيضا