الصراعات الطبقية بالمغرب – ابراهام السرفاتي

تعريفا بالمفيد لشباب اليوم المناضل من إنتاج ابراهام السرفاتي، ستصدر تباعا بموقع المناضل-ة ترجمة فصول كتاب الصراعات الطبقية بالمغرب الصادر عام 1987 بتوقيع مجدي ماجد عن منشورات حوار بهولندا. كتب ابراهام القسم الأول من هذا الكتاب وأعاد نشره ضمن كتاب له بعنوان ” في سجون الملك”. في حين أن الجزء الثاني هو من تأليف المناضل عبد الله الحريف.

الباب الأول:1955-1965،التفكيك العسكري والسياسي للقوى الشعبية و توطيد بنيات اضطهاد دولانية جديدة

في متم العام 1955، والمغرب في غمرة البهجة بوجه سلطة استعمارية كانت أسسها مهددة بالانهيار، كانت القوى المتواجهة كما يلي:

– كان حزب الاستقلال يوسع صفوفه، و يسعى إلى فرض نفسه بما هو تجمع عريض لسكان المغرب بالمدن والقرى، وكل الطبقات مختلطة ظاهريا، في كنف البرجوازية الوطنية.

لكن هذه البرجوازية الوطنية ذاتها لم يكن ممكنا اعتبارها طبقة متجانسة، لا من حيث تطلعاتها الاقتصادية و لا فيما يخترقها من إيديولوجيات. لم يكن التجار الكبار، الذين كان لهم تأثير أكيد على صعيد قيادته السياسية، يطمحون سوى إلى الحصول على حصتهم من الدورات الاقتصادية التي كانت محتكرة من قبل المصالح الأجنبية ( الفرنسية أساسا، وإلى حد بعيد) دون أي سعي إلى تغيير الجوهر.

وكان المثقفون الذين اضطلعوا بدور حاسم في البلورة الإيديولوجية و السياسية حول البرجوازية الوطنية يتشكلون من:

– فيما يخص الجيل القادم إلى النضال في سنوات 1920 و1930: من قدامى تلاميذ الجامعات التقليدية التي كانت شكلت دوما الجهاز الإيديولوجي لنظام الحكم المخزني.

– مثقفين أصغر سنا ممن تمكنوا من تحصيل تكوين بالجامعات الفرنسية، وكان عددهم آنذاك قليلا، انتظروا في الغالب بفرنسا انفراج أزمة نظام الحماية للعودة للاندماج على نحو كثيف في رفاهية الدواوين الوزارية الناعمة حيث نسي أغلبهم بسرعة تحاليلهم السياسية السابقة ضد النظام الاستعماري.

– مثقفين آخرين متحدرين من الجامعات التقليدية المغربية في سنوات صعود النضالات الشعبية من أجل الاستقلال، وغالبا ما انضموا إلى المقاومة المسلحة أو حتى اضطلعوا فيها بدور قيادي.

في المجمل، بقي عدد ضئيل جدا من هؤلاء المثقفين وفيا للالتزامات السابقة، لكن حتى بالنسبة لهؤلاء كانت الموجة الوطنية بوجه عام بالغة القوة لدرجة تعذر أن يتبينوا فيها الخميرة الأولى للصراع الطبقي، هذا باستثناء عناصر نادرة ثاقبة الفكر مثل عبد الكريم بن عبد الله [1]. هذا، علاوة على العصبوية التي طالما طبعت، ولا زالت، مناضلي اليسار الجذري المغربي، ما يفسر أخطاء أبرز قادة هذا اليسار المتحدر من المثقفين، الذي شارك في قمع محاولات بعض أنوية المقاومة الساعية إلى مواجهة هذا التيار المهيمن داعية إلى التيقظ و مواصلة النضال.

في هذا السياق جرى بمهارة استعمال التمزقات الداخلية للمقاومة المسلحة منذ الأشهر الأولى لعام 1956 من طرف المخابرات الفرنسية التي عملت، بتعاون وثيق مع الأنوية الأولى لما سيشكل لاحقا الألوية الخاصة للشرطة المغربية، على تأجيج تلك التمزقات التي غذاها المخبرون المندسون داخلها، هذا التدمير الذاتي للمقاومة، حتى الضربات الأخيرة الموجهة من طرف مخابرات الشرطة المغربية ذاتها في يونيو-يوليو 1956 التي صفت جسديا ما تبقى من المنظمة الراديكالية الهلال الأسود و دفعت قسرا إلى شبه سرية ما تبقى من قادة المنظمة السرية المرتبطين بحزب الاستقلال و استبعادهم سنوات عديدة عن الحياة السياسية، بعد أن باتت المنظمة ذاتها مفككة.

لم يكن الشعب ذاته، المجرد من كل سلاح سياسي و أيديولوجي بوجه هذا الوضع الجديد، يتوفر كبنيات تنظيمية خاصة به، إذا استبعدنا ذلك التكتل بقيادة البرجوازية المتمثل في حزب الاستقلال، سوى على منظمات المقاومة المسلحة بالمدن و جيش التحرير بالقرى من جهة، ونقابات عمالية منظمة بقوة في الاتحاد المغربي للشغل من جهة أخرى.( نشير إلى أن الطبقة العاملة ظلت، رغم وجود هذه المنظمة النقابية القوية، منزوعة السلاح سياسيا وإيديولوجيا، بسبب غياب حزب شيوعي حقيقي، وهذا أمر صحيح حتى اليوم).

سبق أن اشرنا إلى الكيفية التي جرت بها تصفية المقاومة المسلحة بالمدن. وقد تطلب تفكيك جيش التحرير وقتا أطول، بالأقل فيما يخص جيش التحرير بالجنوب. يجب توضيح أن جيش التحرير، الذي تشكل في 1955، سنة النضال الأخيرة تلك، كان يضم عمليا قطاعين كبيرين مختلفين: جيش التحرير بالجنوب الذي تشكل انطلاقا من منظمات المقاومة الشعبية الأشد ارتباطا بالقرى، في مناطق الحماية الفرنسية و كان يغطي أساسا تادلة و الأطلس الأوسط من جهة و الأطلس الكبير وسوس و الأطلس الصغير من جهة أخرى. وكانت نواة جيش التحرير بالشمال قد تشكلت بسيرورة مماثلة انطلاقا من قبائل الريف والأطلس المتوسط و بحفز من مقاومين كان أبرزهم عباس المساعدي، العامل و المقاوم بالدار البيضاء المتحدر من تادلة. لكن هذه النواة استندت، لتحضير هجوم أكتوبر 1955 و للتسليح الكثيف لقبيلة إغزيناين [اجزناية] التي كانت رأس حربته، على الدعم المادي الذي جاء قسمه الأعظم من قيادة حزب الاستقلال بالخارج، لا سيما علال الفاسي.

هذا ما أتاح لتلك القيادة، و عبرها لأشخاص كانوا مرتبطين مباشرة بالملك (أشهرهم عبد الكريم الخطيب)، جر عدد من أطر جيش التحرير بالشمال إلى إعلان الولاء للملك في الأشهر الأولى لعام 1956 من أجل تفكيكه، أو بالنسبة لقسم من أطره إلى الاندماج في الجيش الملكي الذي كان قيد التشكل. وكان الأنفذ بصيرة من قادة جيش التحرير بالشمال، عباس المساعدي، الذي كان يعارض تلك العملية و يسعى إلى مواصلة الكفاح من أجل تحقيق كامل أهداف جيش التحرير، تعرض للاغتيال قرب فاس في مايو 1956 من طرف عناصر قريبة من قيادة حزب الاستقلال.

نشير إلى أن مجمل قادة هذا الحزب كانوا متفقين على استبعاد كل عقبة بوجه هدف”الوحدة الوطنية” هذا تحت ظل حزب الاستقلال والملك، لكن حزب الاستقلال لن يكون سوى ضحية تلك المهزلة الدامية والمأساوية.

هكذا جرى دمج ما تبقى من جيش التحرير بالشمال في الجيش المغربي الجديد المتشكل، انطلاقا من أنويته الأصلية المكونة من ضباط مغاربة و فيالق مغربية خاصة (الكوم) بالجيش الفرنسي و بنسبة ضئيلة من ضباط مغاربة قادمين من الجيش الاسباني.

منذ البداية وُضع هذا الجيش، الذي سيغدو القوات المسلحة الملكية، تحت القيادة الشخصية للأمير ولي العهد الحسن، و أفلت كليا من كل رقابة من الحكومات المتعاقبة. لكن مشاعر الحرمان المترتبة عن ذلك لدى القبائل الريفية التي ظلت وفية لتطلعاتها الجلية خلال حرب الريف المجيدة في سنوات 1920 ستنبعث في السنوات اللاحقة.

وسيتطلب تفكيك جيش التحرير بالجنوب وسائل أخرى. لكن يجب إدراك أن ضعفه الأساسي كان سياسيا. إذ كان يعبر، ببنيته ذاتها، وبمواصلة كفاحه من 1956 إلى 1958، ضد وجود الجيش الفرنسي بالجنوب إلى جانب جيش التحرير الوطني الجزائري وبالاستناد أيضا إلى الشعب الصحراوي المنتفض ضد المحتل الامبريالي، تطلعات الجماهير الفلاحية بتلك المناطق، هذه التي لم يكن نضال التحرير يقف لديها بتاتا في حدود بين الشعوب العربية- الأمازيغية للمنطقة المغاربية بل تريد استمراره حتى الطرد الكامل للامبريالية. لكن جيش التحرير لم يكن يتوفر لهذه الغاية على أي برنامج سياسي، ولا حتى أيديولوجية مبلورة قد تشكل أساسا له. وكانت الملكية، بوجه هذا الفراغ الإيديولوجي، تقدم نفسها بفضل دعم كل الجهاز السياسي لحزب الاستقلال (يمينه ويساره اللاحقين على السواء) بما هي البنية السياسية القادرة دون غيرها،حسب زعمها، على تحقيق تلك الأهداف، مع الأخذ بالحسبان الوقائع التي يتوجب التعامل معها، أي الجيش الفرنسي و خلفه الامبريالية.

نشير على الفور إلى أن هذا الموقف يعطي مفتاح كل السياسة المتبعة من قبل الملكية و الطبقات السائدة المغربية منذ العام 1956 حتى ضم مدينة الداخلة مؤخرا في أغسطس 1979. تقوم تلك السياسة، فيما يخص تحرير المنطقة من النير الامبريالي، على الوقوف المنهجي ضد كل تحرير فعلي من قبل الجماهير الشعبية بالمنطقة من شأنه الإضرار بمصالح الامبرياليين ومن ثمة حلفائهم المغاربة، لكنها عند حلول اللحظة تحقق أهدافا للوطنية البرجوازية المغربية عندما، وبقدر ما، يحين الوقت، بتواطؤ مع الامبريالية، لتقوم هذه بإسناد المهمة إلى أفضل دركي لها بالمنطقة (و هذا معنى أخذ الوقائع بالحسبان).

على هذا النحو، تمكن الأمير ولي العهد، في يوليو 1956، من فتح طريق أكادير إلى تندوف بقصد دعم لوجيستي للجيش الفرنسي ضد جيش التحرير الوطني الجزائري. وهذا برفع العوائق التي نصبها جيش التحرير المغربي و سكان سوس. كما تدخل الملك محمد الخامس شخصيا، في نوفمبر 1957، ليوقف تدخل جيش التحرير بالجنوب الذي كان يدعم انتفاضة ايت باعمران، وينقذ على هذا النحو الجيش الاسباني من رمي مخز بالبحر من مدينة ايفني التي واصل احتلالها حتى العام 1969.

وفي فبراير- مارس 1956 قام الجيش الملكي بالتغطية العسكرية شمال وادي درعة لعملية ايكوفيون سيئة الذكر، المنظمة بتعاون الجيشين الفرنسي والاسباني ضد الشعب الصحراوي المنتفض وضد جيش التحرير المغربي بالجنوب في كلميم. وفي الآن ذاته كان محمد الخامس في محاميد الغزلان بدرعة يقوم بالتغطية السياسية بتأكيد دعمه للسكان الصحراويين !

و من قبيل المكافأة، وتطبيقا لبند سري في اتفاق مدريد يوم 7 ابريل 1956، الذي كان يشترط لهذا الجلاء التصفية المسبقة لجيش التحرير، أعادت اسبانيا إقليم طرفاية منذ 1 ابريل التالي.

و بعد التحجيم التدريجي لجيش التحرير بالجنوب على هذا النحو، و تقطيعه، ثم تفكيكه أخيرا، لم يكن يبقى لمقاتليه غير التشتت، ليلتحق المغاربة منهم بالقوات المسلحة الملكية أو بقراهم الأصلية و بعضهم بالمنفى أو بالسجن، بينما سار الآخرون، الصحراويون ، على طرق المنفى و المعارك اللاحقة لشعبهم.

بعد تحقيق تفكيك الجيوش الشعبية على هذا النحو، كان على السلطة، السلطة الفعلية للبرجوازية الكبيرة و كبار ملاكي الأراضي التي كانت في طور التهيكل حول الملك، و القائمة قبل كل شيء على التحكم الحصري بالجيش والشرطة، أن تحطم آخر صبوات المقاومة الشعبية بالقرى ضد سياسة بات مؤكدا، في أقل من ثلاث سنوات، أنها تستهدف التصفية النهائية لما كان تبقى من البنيات الجماعية القديمة للفلاحين، تمهيدا لطريق العلاقات الرأسمالية بلا أي عائق.

كان فعل السلطة هذا سهلا من الناحية السياسية بقدر ما كان يستند على التطلع المشترك لدى البرجوازية الكبيرة والمتوسطة إلى هذا التطور الرأسمالي (البرجوازية الكبيرة مدركة جيدا أن هكذا تطورا لم يكن ممكنا إلا بتواطؤ مع المصالح الامبريالية، فيما كانت البرجوازية المتوسطة تسعى إلى التمسك بحلم تطور رأسمالي، إن لم يكن مستقلا، فبالأقل ذاتيا). هذا فضلا على أن حتى التيارات السياسية والإيديولوجية، التي كانت آنذاك تعبيرا عن البرجوازية الصغيرة، لم تكن تتصور “التنمية” سوى عبر سبل تكنوقراطية مطابقة في العمق لتطور رأسمالية دولة. و لم يكن الأكثر تقدما من الساسة ممثلي تلك التيارات، وأكثرهم وعيا بضرورة أشكال سياسية “للتنمية” وليس فقط تقنية-اقتصادية، نقصد المهدي بنبركة، يتصور آنذاك تلك الأشكال السياسية سوى كاستنساخ للبنيات الديمقراطية القاعدية بأوربا الغربية (الكومونات). وكانت كل محاولة، غير واردة في تلك الأوساط، لإحياء البنيات الجماعية الفلاحية القديمة، ُتعتبر في الحال رجعية.

صحيح أن تلك البنيات قد تتيح، بفعل تقهقرها تحت عبء صعود النظام القايدي، هكذا تأويلا. و من جهة أخرى كان هذا اللبس ما طبع انتفاضة قبائل تافيلالت في العام 1957 بقيادةّ القايد الكبيرّ عدي اوبيهي. لكن حيثما تمكنت مقاومة الجماهير الفلاحية، لأسباب تاريخية قد يطول تناولها هنا، من المحافظة أكثر على طابعها الجماعي والمدافع عن الإثنية في الآن ذاته، اتخذت طابعا آخر مغايرا (رغم المحاولات الغوغائية بقصد الاحتواء لكن غير المجدية التي قام بها المحجوبي احرضان، رجل النظام القايدي بامتياز). وتلك كانت حالة انتفاضة قبائل ايت ورياغل بالريف من نوفمبر 1958إلى فبراير 1959، كونفدرالية القبائل ذاتها التي كانت قلب حرب الريف في سنوات 1920 وكانت أيضا قاعدة لوجيستية لجيش التحرير بالشمال في 1955-1956، لا بل حتى َمـّدته بمقاتلين.[2]

عند اندلاع هذه الانتفاضة، خريف العام 1958، كان التكتل السياسي المتمثل بحزب الاستقلال، الذي أتاحت حتئذ وحدته الداخلية حول”وحدة وطنية” مزيفة تحييد الجماهير الشعبية المدينية و القسم الأعظم من القرى، مخترقا بتناقضات بات تجاوزها متعذرا. والحال انه بالنسبة للحكم، يتعين قبل سحق انتفاضة الريف التأكد من تحييد القوة المنظمة الوحيدة التي كان استقلالها لا يزال خطرا على أهداف الطبقات الاجتماعية التي كان تعبيرا عنها، أقصد النقابات العمالية المتحدة في الاتحاد المغربي للشغل. وبواسطة مناورة سياسية مذهلة أدرك القصر، محاطا بمستشاريه السياسيين المغاربة والفرنسيين، سرها في سنوات 1955-1956 تلك – سر اللعب على حذر الساسة الإصلاحيين إزاء الجماهير الشعبية- أسند محمد الخامس في ديسمبر 1958 عبء الحكومة إلى من كان ضمن قادة حزب الاستقلال مرتبطا مباشرة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل و المعارض صراحة في الآن ذاته لجناح الحزب اليميني، عنينا عبد الله ابراهيم.

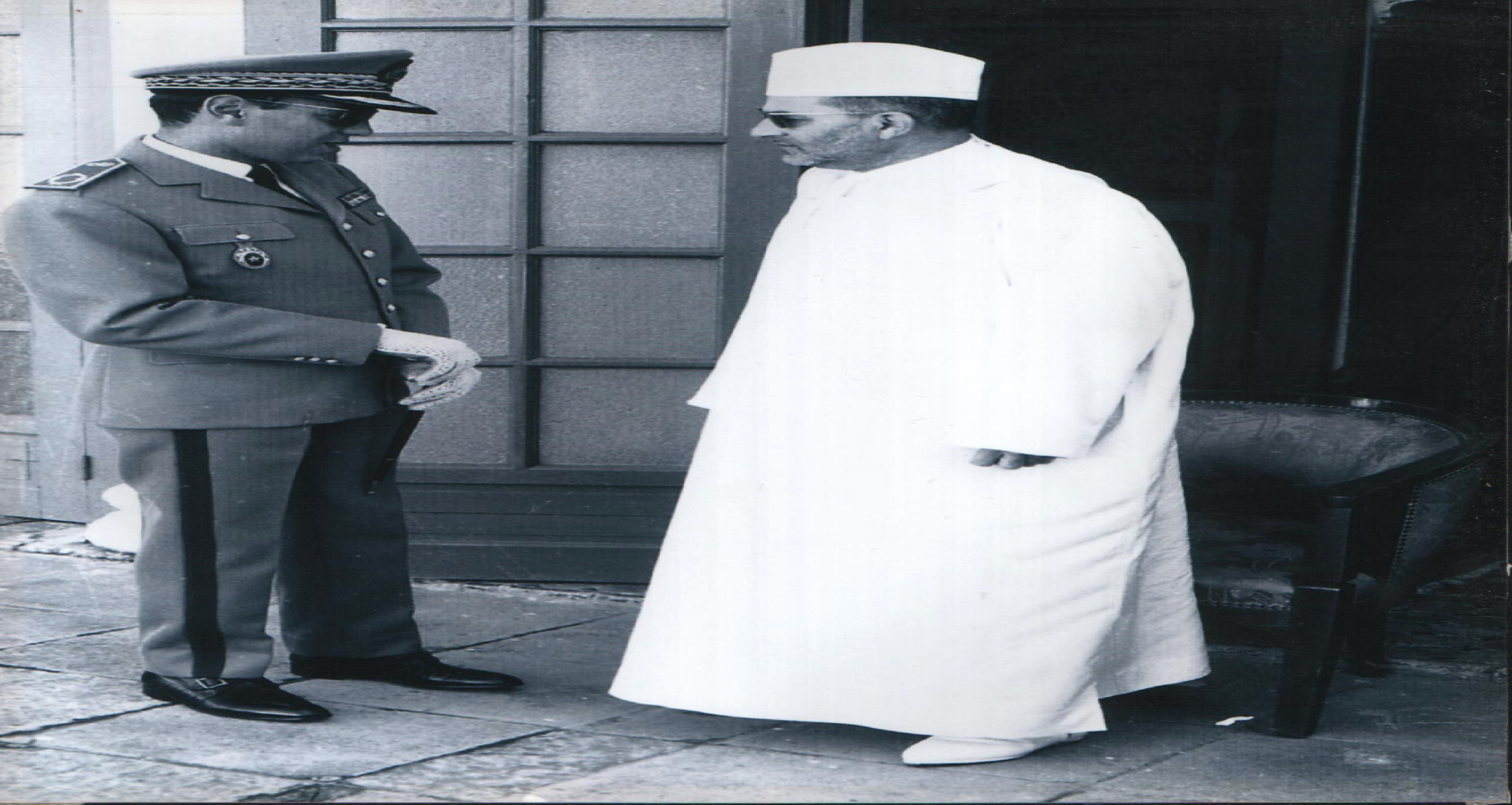

بعد فعل هذا، وسنرى لماذا كان الأمر كافيا، أصبح الحكم طليق اليدين لتحطيم الانتفاضة الريفية. و بأوامر مباشرة لمحمد الخامس، وباستناد إلى كل القوى السياسية بالبلد، كان ذلك في الميدان عمل القوات المسلحة الملكية التي يقودها بعين المكان الأمير ولي العهد الحسن ومن كان آنذاك الكولونيل أوفقير. كان القمع الممارس ضد هؤلاء الفلاحين المسلحين بالحجارة، و أولا ضد نسائهم وأطفالهم الباقين بالقرى، مرعبا ووحشيا لدرجة أن الباقين منهم أحياء لا يزالون بعد 15 سنة يرفضون أن يحكوا ذلك لأطفالهم. وبالمقابل في العام 1972، وبعد الموت المعروف لاوفقير، أثار الحسن الثاني ذكرى علاقته مع أوفقير خلال سنوات 1956-1960 بالتعابير التالية:” كان هو ضابطا شابا و أنا أعزبا أمضينا معا سنوات رائعة !”

بعد بضعة أسابيع من هذه “العملية”، كان عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد يطيران إلى تطوان بقصد أن يدرسا هناك “إعادة البناء الاقتصادي للشمال” !

هذا لأنه تحت ظل هذا الحكم الفعلي الذي أتينا على ذكر بطولاته من 1956 إلى 1959، ذلك الظل الذي يموهه بالمقابل، كانت ثمة “حكومات” مكونة من رجال غالبا ما كانوا متحدرين من القوى السياسية، حزب الاستقلال أساسا وحتى حصرا منذ ابريل 1958. لكن يجب توضيح أن الماسكين بحقائب الداخلية و الدفاع داخل تلك الحكومات كانوا دوما، حتى إن انتموا شكليا إلى حزب الاستقلال، رجالات مشدودين إلى القصر و إلى ذلك الحكم الفعلي الذي كانوا يمثلونه، وذلك بروابط إيديولوجية عميقة (كديرة، المحمدي) أو اقتصادية ( احمد اليازدي).

باستثناء تلك “المجالات المحفوظة”، كان لتلك الحكومات مع ذلك بعض الاستقلال لم تنعم به قط أي من الحكومات اللاحقة. استقلال كان ثمرة ميزان قوى آنذاك بين الطبقات السائدة التي تشهد إعادة هيكلة سياسية واجتماعية ( البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية و كبار ملاكي الأراضي) و الطبقات الوطنية المتوفرة على منظمة سياسية – البرجوازية الوطنية المدينية والقروية و البرجوازية الصغيرة المدينية) أو اجتماعية (الطبقة العاملة). وقد رأينا كيف جرى استبعاد الفلاحين الصغار والمتوسطين من كل إمكانية تعبير سياسي واجتماعي، مباشر أو مداور. كما كان ذلك الاستقلال الثمن الممنوح للقوى السياسية والاجتماعية الممثلة لتلك الطبقات الوطنية مقابل حيادها، إن لم يكن دعمها، إزاء ما قام به الحكم من المشار إليه أعلاه. (كان هذا الثمن يضاف إلى أسطورة “الوحدة الوطنية” حول الملك المشار إليها آنفا و كان يعطيها بعض القوام).

كان عمل تلك الحكومات من 1956 إلى 1959 هو ما تعتبره على هذا النحو القوى السياسية الإصلاحية عصرا ذهبيا للمغرب المستقل- عصرا ذهبيا سيمكن لاحقا جني ثماره، وأغلبها من طرف البرجوازية الكبيرة الكومبرادورية و كبار ملاكي الأراضي الذين يستغلون ويضطهدون، وهم ملتفون حول الملكية، الشعب المغربي.

ما الذي تبقى مكسبا مستمرا نسبيا للجماهير الشعبية من التدابير الحكومية لسنوات 1956-1960 (مكاسب وجب التذكير أن حقيقتها المباشرة تقع في حدود ميزان القوى و كفاحية تلك الجماهير)؟

لا شيء غير ما كان ثمرة مباشرة لتحركات الجماهير السياسية أي:

– مكاسب النقابات العمالية في القطاعات التي كانت منذ سنوات 1940 تشكل المعاقل الرئيسية للطبقة العاملة، أي مغربة الوضع الذي كان حكرا على الأوربيين وشموله الجزئي للمستخدمين المغاربة في الخدمات العمومية الكبرى (الكهرباء، سكك الحديد)، و قانون المنجمي لمستخدمي المقاولات المنجمية الكبيرة (لم يكن “قانون شغل” وزارتي الشغل لعبد الله ابراهيم والمعطي بوعبيد غير صدفة فارغة).

– أبواب التعليم العمومي التي فتحتها الحركة العميقة للجماهير الشعبية المدينية والقروية التي كانت تطالب بذلك التعليم. ( إن حصيلة دقيقة للمكاسب المنتزعة على هذا النحو و عواقبها و حدودها وضعتها دراسة نشرت بالعدد 20-21 من مجلة أنفاس).

– أما المكاسب الاقتصادية – الانجاز الكبير لوزارة عبد الرحيم بوعبيد في تلك السنوات- فقد تم احتواؤها بالكامل لأنها في الجوهر قابلة للاحتواء لفائدة البرجوازية الكومبرادورية و كبار ملاكي الأراضي خلال التوطيد اللاحق لسيطرة هاتين الطبقتين بدءا من سنوات 1960.

– المكاسب القانونية الهامة ( قوانين الحريات العامة، قانون الصحافة، قانون المسطرة الجنائية، إرساء الجهاز القضائي المطابق) جرى إفراغها من كل مضمون ديمقراطي منذ الإصلاحات القضائية لسنتي 1962-1963 واستعباد الحكم التام لذلك الجهاز القضائي خلال سنوات 1960 ذاتها، ما جاء لتتويجه قانون المسطرة في العام 1973.

كانت نهاية حكومة عبد الله إبراهيم مدعاة للرثاء (هذا ما يجعل هذا القسم يقف عند العام 1959).

فمنذ صيف 1959، استسلمت هذه الحكومة كليا في المجال الرئيسي الذي حاولت العمل فيه، أي المجال الاقتصادي، بالرضوخ في امتحان القوة الذي سارت فيه البرجوازية الكومبرادورية الكبيرة والرساميل الفرنسية من أجل خفض قيمة الدرهم. ولم تكن تلك الحكومة، من أكتوبر 1959 حيث تقرر ذلك الخفض إلى مايو 1960، سوى جثة مع وقف التنفيذ. وبلغت سادية الحكم( ضمن إهانات أخرى) جعل تلك الحكومة ترفع الدعوى القضائية التي ستفضي إلى منع الحزب الشيوعي المغربي، هذا الحزب الذي كان مع ذلك قد ترزّن لكن مرجعية الماركسية اللينينية و انتسابه إلى الحركة الشيوعية العالمية وحدها كانت شأنا غير قابل للتحمل لدى الطبقات السائدة.

تعريب جريدة المناضل-ة

من كتاب

Majdi Magid

Les Luttes de Classes au Maroc depuis l Indépendance

Editions Hiwar . Rotterdam-Pays-Bas

1987

————————-

هوامش :

1- لم يكن ما كان تبقى من الحزب الشيوعي المغربي، رغم مشاركة مناضليه في المقاومة المسلحة، يملك قط، بعد اتفاقات 2 مارس حول “الاستقلال”، أي تصور سياسي آخر غير ذلك التصور الخرافي حول “الوحدة الوطنية”، وكان عليه كما نعلم أن يكون، بحفز من علي يعته، المدافع المستبسل في جميع الظروف عن الملكية.

2- يجزم جون واتيربوري في كتابه “أمين المؤمنين” أن ايت ورياغل لم يشاركوا في جيش التحرير. لكن كامل كتابه مبني على شهادات تلقاها في سنوات 1960 من شخصيات سياسية مغربية كان لها، بفعل تغطيتها لمذبحة يناير 1959، مصلحة في بخس قدر دور ايت ورياغل في النضال التحرري. وخلاف ذلك كان سلوك د.م. هارت D.M. Hart المستند على سنوات بحث ميداني ( راجع كتابه The Aith Waryaghal of the Moroccan Rif صفحات 423-426 فيما يخص مرحلة 1953-56 و صفحات 426-432 فيما يخص انتفاضة 1958-59 )

اقرأ أيضا