فاعلون جدد، تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصالات

(مقتطف من كتاب الشعب يريد، بحث جذري في الانتفاضة العربية)

بقلم: جلبير الاشقر

في خضم حراك جيل زد 212 المغربي، المنبجس منذ متم الشهر الماضي، ولتخصيب النقاش بما سبق من استنتاجات من حركات نضالية جرى فيها استعمال الفضاء الرقمي بكثافة، نستأذن الكاتب جلبير الأشقر باقتطاف المقطع ادناه الذي يلقي ضوءا مفيدا على النشاط الرقمي عند اندلاع السيرورة الثورية بمنطقتنا .

فاعلون جدد، تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصالات

بيد أن ثمة منظمات ومؤسسات سياسية كانت موجودة سواء في فرنسا سنة ١٧٨٩ أو في روسيا في فبراير/ شباط ۱۹۱۷ ، وسواء كانت قائمة مسبقاً أو ولدت في خضم الحدث، وقد أفرز تضافرها قيادة جماعية للانتفاضة الطبقة الثالثة (Tiers état) ضمن مجلس طبقات الأمة (Etats généraux)، وكذلك النوادي السياسية في فرنسا؛ السوفيتات، علاوة على الأحزاب الثورية في روسيا. وفي كلتا الحالتين، كانت القوى السياسية المنظمة حاسمة في تطور الأحداث. بيد أن المنطقة العربية اتسمت قبيل سنة ۲۰۱۱، وكما سبق أن رأينا، بغياب قوى سياسية منظمة قادرة على دفع الاحتجاج الشعبي باتجاه الثورة وقيادتها لهذه الغاية. فالراغبون المحتملون لم يكونوا قادرين، والقادرون المحتملون لم يكونوا راغبين.

ولكي يشهد وضع كهذا إزالة المحاذير” على نحو يتيح للاحتجاج الجماعي أن يمر عبر “تحول نطاق، اقتضى الأمر تلبية الشروط التي عرفها علماء الاجتماع ماك آدم وتارو وتيلي كما يلي :

نقصد بـ تحول النطاق تغييراً في عدد ومستوى الأفعال الاحتجاجية المنسقة على نحو يفضي إلى احتجاج أوسع يشمل نطاقاً أوسع من الفاعلين ويمد جسرا بين دعاواهم وهوياتهم. … والغالبية العظمى من الأفعال الاحتجاجية لا تتجاوز أبداً السياق المحلي أو الفئوي أو المؤسسي الذي تنبع داخله. ولكن في الوقائع الكبرى للسياسة الاحتجاجية، بحكم التعريف تقريباً، يجب أن يحدث قدر معين من تحول النطاق على الأقل.

وفي جميع حالاتنا، نرى أحداثاً جديدة تلي اندلاع الاحتجاج، وفاعلين جدداً يلجأون إلى أشكال من الصراع جازف بها أسلافهم؛ ودعاوى وهويات أوسع تتبلور عبر التفاعل بين المحتجين”.33

ووفقاً لنمط بالغ الشبه بما وصفه علماء الاجتماع الثلاثة في كتابهم، ظهر في الانتفاضة العربية فاعلون جدد، فاعلون لجأوا إلى أنماط جديدة للفعل وأنشأوا تنسيقيات وطنية منتهجين مسارين مختلفين لبث المعلومات – الشبكات التفاعلية، والوساطة (brokerage) التي تنشئ صلات جديدة بين بؤر الاحتجاج. وبشكل ملموس، يتعلق الأمر هنا بدور الشبكات الشبابية التي تشكلت عبر استخدام الإنترنت، وراحت ترتجل تنسيقيات” للنضالات ضد النظم القائمة، ومن ثم اضطلعت فعلياً بدور قيادي في الانتفاضات.

وراح هؤلاء الشباب يتحدون القمع لهذا الغرض، متسلحين بغياب المحاذير لدى شباب لا يزالون قادرين على اقتحام السماء”، ومعتمدين على خبرتهم التقنية في التملص من المراقبة البوليسية. وتعزّز عزمهم بحكم كونهم الضحايا الرئيسيين للانسداد الاجتماعي – الاقتصادي للمنطقة العربية، مثلما أشرنا، في حين أن اتصالهم بالثقافة المعولمة، وهو اتصال أهم بكثير منه لدى الأجيال السابقة، يجعلهم يستاؤون بشدة من البؤس الثقافي الذي تفرضه النظم القمعية. وهو ذا العامل الذاتي الذي لم يكن بالإمكان أن يتوقع المرء مسبقاً الدور الذي لعبه بفعالية، ولا يزال حتى لو كانت القراءة اللاحقة السير الأحداث تتيح اليوم التعرف على علاماته المبكرة.

وفي صميم أغلب حركات الاحتجاج المشكلة للانتفاضة الإقليمية الكبرى، سواء في تونس أو مصر أو البحرين أو ليبيا (في المرحلة الأولى من الانتفاضة) أو سورية (الجان التنسيق المحلية، أو أيضاً في الاحتجاجات الجارية في المغرب (حركة ٢٠ فبراير) نجد شبكات متشابهة، تتكون في أغلبها من الشباب، وتستخدم مجمل وسائل الإعلام الاجتماعية (فيس بوك ويوتيوب خصوصاً، وتويتر بدرجة أقل) في إقامة الصلات والاتصالات والتنسيق، وكذلك في بث المعلومات.34 والاستثناءات لهذه القاعدة، أي البلدان التي لم تلعب فيها شبكات من هذا النوع سوى دور هامشي وليس مركزياً، هي تلك التي يحد فيها مستوى الفقر بشدة من استخدام الإنترنت (السودان، العراق موريتانيا، اليمن)، أو التي استحوذت فيها قوى سياسية منظمة على قيادة الاحتجاجات منذ مرحلة مبكرة (الأردن، موريتانيا، اليمن).

ويتعين هنا إبداء عدد من الملاحظات بشأن هذه الظاهرة في ضوء التعليقات الغزيرة التي أثارتها عن “ثورة الفيس بوك”. فقد زعم مثلاً أن الدور البارز لشبكات الشباب المستخدم للإنترنت يشير إلى أن قيادة الانتفاضة العربية في أيدي “الطبقة الوسطى“، إن لم يكن “الشبيبة الثرية” التي يُعد وائل غنيم نموذجاً لها. وغنيم هو مدير صفحة فيس بوك المعنونة “كلنا خالد سعيد”، على اسم الشاب الذي ضُرب حتى الموت على يد شرطيين بالملابس المدنية في الإسكندرية، في ٦ يونيو/ حزيران ۲۰۱۰. وقد أججت هذه المأساة بشدة غضب الشباب المصري على النظام، ممهدة لمظاهرات ٢٥ يناير / كانون الثاني ۲۰۱۱ ، وهو يوم عيد الشرطة في مصر. وكان غنيم هو أول من دعا إلى تلك المظاهرة، مسهماً بذلك في إطلاق الانتفاضة.

بيد أن وائل غنيم، وهو بالتأكيد شاب برجوازي ميسور الحال – كان قد أقام في دبي سنة ٢٠١٠ كمدير تسويق لشركة غوغل لمنطقة مينا – أقل تمثيلاً بكثير لأغلب مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية من خالد سعيد نفسه الذي لم يكن يحوز، بسبب تواضع إمكانياته المادية، على اتصال خاص بشبكة الإنترنت. وعلى غرار الجماهير الغفيرة للشباب المنتمين إلى أوساط اجتماعية متواضعة، كان يتجوّل على الشبكة في مقهى إنترنت – مثل المقهى الذي كان داخله في اللحظة القاتلة عندما أمسك به الشرطيان. والحقيقة أن أعضاء شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية من الشباب الذين ارتجلوا دور منسقي الانتفاضة العربية ينتمون في غالبيتهم إلى الشرائح الوسطى أو الوسيطة لمجتمعاتهم – والتي ينبغي عدم الخلط بينها وبين الطبقة الوسطى – مع وجود نسبة عالية من طلاب التعليم العالي أو طلابه السابقين الذين رأينا مدى تأثرهم بالبطالة.

والأيديولوجيا المتفشية في صفوف غالبية أعضاء هذه الشبكات هي ليبرالية سياسية وثقافية ممزوجة بحس حاد بالعدالة الاجتماعية. إنها بشكل ما صيغة عربية لـ “الأعمدة الأربعة” البرنامجية التي عرفتها أحزاب الخضر في بداية الحركة في أوروبا نحو سنة ١٩٨٠، حينما كان الخضر الألمان حركة شبابية وجذرية. وثمة أعمدة ثلاثة مشتركة بين الحركتين – العدالة الاجتماعية، والديمقراطية القاعدية، واللاعنف – في حين أن العمود الرابع الأوروبي، وهو المبدأ البيئي، تحل محله في الحالة العربية قومية تقدمية معارضة للسيطرات الغربية والإسرائيلية. وتكمن حرية التعبير في صميم تطلعاتهم. ومثلما كتب حميد دباشي، إنهم يوسعون الفضاء العام الذي يُشكلونه بوصفه طريقة عمل الديمقراطية التي يطلبونها ؛ ولا يتعلق الأمر هنا بإيجاد اقتصاد سوق مفتوحة كتعبير عن الديمقراطية التي نعرفها في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. ولا يعني ذلك أن الانتفاضات هي عمل اشتراكيين ثوريين، ولكنه يعني أن الغاية الرئيسية على جدول أعمالها هي الفضاء العام وليست الملكية الخاصة ” .(35)

وعلى غير هوى طارق رمضان، الذي يعتبر المرجعية الإسلامية” شرطاً وعلامة لعدم مسايرة الغرب” (وحزب العدالة والتنمية التركي الذي يُعجب به رمضان إنما هو أفضل تفنيد لفرضيته الخاصة به ) 36 ، فإن هؤلاء الشباب يشاركون في غالبيتهم العظمى في “حضارة” تحرر عالمية. فهم يشعرون بأنهم أقرب إلى الساخطين” (indignados) في الميادين العامة الإسبانية منهم إلى السلفيين الذين ربما جاوروهم في الميادين العامة للمدن العربية، مثلما أن “الساخطين” أنفسهم قد تماهوا معهم إلى حد أنهم استلهموا نضالهم 37 . ويجمع بين الغالبية منهم أنهم ضحايا للبطالة وانعدام الأمان اللذين تفرزهما الرأسمالية المعاصرة.

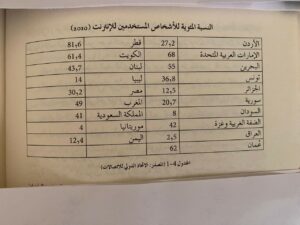

والحال أن بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات عن النسب المئوية لمستخدمي الإنترنت تبين، في حد ذاتها، أن جمهور الإنترنت في أغلب البلدان العربية أوسع بكثير من أن يقتصر على الشباب البرجوازي. وهذا هو ما تشير إليه البيانات المتاحة عن سنة ۲۰۱۰ ، أي عشية الانتفاضة الإقليمية الجدول (١-٤). وتتعلق هذه البيانات بنسبة الأفراد (معدل الاختراق ) المنتمين إلى السكان المشمولين بالإحصاء، معرفين بحسب القواعد المعتمدة من قبل المؤسسات المختصة في كل بلد. وبالنسبة لمجموع البلدان العربية، حسب المصدر ذاته، بلغت النسبة الإجمالية لمستخدمي الإنترنت ٢٤,٥% في سنة ۲۰۱۰ ، ومثلوا ۸۷ مليون شخص، وهو ما يشير إلى أن السكان المشمولين بالإحصاء يعادلون تقريباً مجموع السكان .38

النسبة المئوية للأشخاص المستخدمين للإنترنت (2010)

الجدول 4-1 المصدر : الاتحاد الدولي للاتصالات

ووفقاً لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي، فإن عدد مستخدمي فيس بوك في البلدان العربية في ديسمبر/ كانون الأول ۲۰۱۰ بلغ ۲۱٫٤ مليوناً، من بينهم ٤,٦ ملايين في مصر و ۱٫۸ مليون في تونس (بمعدل اختراق يبلغ %١٧,٦ في هذا البلد الأخير) 39.

وتراوحت أعمار ٧٥% من هؤلاء المستخدمين في المنطقة بين ١٥ و ٢٩ عاماً. وقد ارتفعت أعدادهم كثيراً منذ ذلك الوقت بتأثير الأحداث : فخلال الربع الأول وحده من سنة ٢٠١١ ، زاد العدد بنسبة قاربت ۳۰% وصولاً إلى ٢٧,٧ مليون مستخدم في بداية أبريل / نيسان 40 . ومثله في ذلك مثل مشهد التلفزة، ولكن بدرجة أقل لأنه لا يحتاج إلى نفس الإمكانيات المالية، يتسم مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية بالطبع بوجود كثيف للمواقع والمواضيع الدينية، التي يعكس تواتر زيارتها درجات “تدين” المجتمعات. ولذا، فلا عجب من أهمية الموضوعات الدينية في المشهد المذكور في مصر. بل تتمثل الجدة في الأهمية النسبية للمكانة التي تحتلها في مجمل المشهد في المنطقة المواقع والصفحات التي تعكس التطلعات التي أشرنا إليها أعلاه.

فقد فعل “الاستثناء الاستبدادي العربي” مفعوله ومثلما كان له دور كبير في كفالة النجاح الهائل للتلفزة الفضائية في المنطقة، فإنه يفسّر أيضاً أسباب نهم الشباب الثائر في استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة. فهي أتاحت لهم إنشاء شبكات تضامن مناهضة للحكومات، وتبادل الأفكار “الهدامة”. علاوة على ذلك، استطاعوا، من خلال استحداث “صحافة مواطنين” في (زمن يستطيع فيه كل شخص لديه هاتف خلوي ملائم أن يجعل من نفسه مصوراً وينشر تسجيلاته من الفيديو على الإنترنت)، أن يقوضوا جزئياً ما تمارسه وسائل الإعلام الرسمية من تعتيم على التطورات الهامة في الصراع الاجتماعي أو تشويه لها.

ولم تنتظر هذه الشبكات شهر ديسمبر / كانون الأول ٢٠١٠ لكي تنشط. ففي تونس مثلاً، كانت شبكات من هذا النوع هي التي نقلت الصور والمعلومات المتعلقة بانتفاضة الحوض المنجمي في قفصة سنة ۲۰۰۸ . وبالمثل، ولدت حركة شباب 6 أبريل في مصر من شبكات من النوع نفسه حاولت تنظيم إضراب عام تضامناً مع عمال المحلة خلال السنة ذاتها. وقد أجاد سامي بن غربية، مؤسس موقع نواة الاحتجاجي التونسي والمناضل المحنك في “فضاء المدونات”، أجاد التعريف بهذه الظاهرة في مقال لافت منشور على موقعه في سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۰ :

يعد حقل النشاط الرقمي في العالم العربي من أكثر ديناميات التغيير اتساماً باللامركزية واللاانتظام والقاعدية. هذا ما يجعله ممانعاً لمحاولات الاختراق والتوظيف من قبل المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة العربية، حتى تلك المتمرسة على تقنيات الاتصال الحديثة. فاستقلاليته جعلت منه كياناً جذاباً ومقاوماً في الوقت نفسه لكل أنواع الرقابة الحكومية أو التوظيف المسيس للمعارضة. لكن صفة الاستقلال تلك لا تعني بالضرورة انفصال أو انعزال هذا النشاط الرقمي عن محيطه. فالعديد من النشطاء الرقميين في العالم العربي يتعاونون مع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني …. ومعظم هؤلاء النشطاء مرتبطون أيضاً بعضهم ببعض. وهم يتعاونون في ما بينهم خلال الأحداث الكبرى، … كما ينسقون في ما بينهم عمليات الحشد والمناصرة لحملاتهم وقضاياهم …. إلى جانب كل هذا ، يرتبط النشاط الرقمي العربي بحركة النشاط الرقمي العالمي من خلال المؤتمرات والورشات التدريبية. أضف إلى كل هذا القدرة الذاتية التشبيكية الهائلة التي يتميز بها الإنترنت وخاصة مواقع الشبكات الاجتماعية خلاصة القول إن النشاط الرقمي العربي، يفعل ويتفاعل في سياق متعدد الأصعدة، بعضها محلي وقطري وبعضها الآخر قومي وعالمي 42.

وصياغة بن غربية سليمة: استقلال، ولكن ليس انفصالاً أو انعزالاً. ومما لا ريب فيه أن دور” النشاط على الإنترنت” كان حاسماً في “تحول نطاق” النضال وتطوره نحو انتفاضة معممة. وقد فعلت التكنولوجيات الجديدة الكثير في تيسير وتعجيل إنشاء شبكات ما كان ليتسنى إيجادها بدون تلك التكنولوجيات، بسبب القمع. وعززت هذه التكنولوجيات أيضاً شكلاً من التنظيم الديمقراطي المتماشي مع الأزمنة الحديثة. إذ يمكننا القول، بمحاكاة ماركس في كتابه بؤس الفلسفة: “المطبعة السرية تعطيك التنظيم التراتبي المركزي؛ والإنترنت يعطيك الشبكة المساواتية اللامركزية”. ولكن الاعتقاد بأن الشبكات “الافتراضية” يمكنها في حد ذاتها تنظيم ثورات ليس سوى وهم. ففعالية هذه الشبكات تتناسب طردياً مع حجم الشبكات الفعلية المبنية عبر عمليات التعبئة على الأرض.

والحال أن الانتفاضتين التونسية والمصرية ما كان لهما أن تكتسبا، في بضعة أيام، ما تمتعتا به من حجم استثنائي إلى حين إسقاط الطاغيتين لولا الخبرة المكثفة للنضالات التي شهدها البلدان خلال السنوات السابقة على الانتفاضة، ولولا شبكات الحركات السياسية والاجتماعية التي بنيت في خضم تلك النضالات والتي مهدت للانفجار الاجتماعي، ولولا الصلة بين الشبكات “الافتراضية “والشبكات الفعلية المتجسدة في نشطاء ينتمون لكلا المجالين معاً.

والتباين مع انتفاضتي ليبيا وسورية غني بالدلالات. ففي هذين البلدين الأخيرين حالت شراسة الدكتاتورية ووحشية القمع دون تراكم النضالات على مر السنين على الطريقة التونسية أو المصرية. ولهذا السبب لم تستطع حركات الاحتجاج فيهما – ولم يكن بوسعها – أن تكتسب سريعاً الحجم والانتشار الهائلين الكفيلين بشل الدكتاتوريتين، أو على الأقل التسبب بتفككهما. وقد تمكنت بالتالي الدكتاتوريتان من الإقدام على قمع دموي لحركات الاحتجاج، الأمر الذي حد من انتشارها وأجبرها على حمل السلاح دفاعاً عن النفس. وقد حدث اللجوء إلى السلاح بسرعة فائقة في ليبيا، حيث كان القمع واسع النطاق ودامياً منذ البداية؛ وحدث عبر سيرورة مطولة في سورية، حيث كان القمع تدريجياً في اتساعه (ولكن ليس في وحشيته). وفي اليمن، في المقابل، حيث لم تلعب الشبكات “الافتراضية” سوى دور محدود، كانت الشبكات الفعلية – السياسية والقبلية – هي التي جعلت التعبئة ضد صالح تجتذب بسرعة أعداداً كبيرة من الناس. وهذه الاختلافات لا تفسر كل شيء بالطبع (وسوف نقيم عوامل أخرى في الصفحات التالية)، لكنها تشكل مع ذلك جانباً هاماً من المشكلة.

وقد لخصت الأمر الناشطة المدافعة عن حرية التعبير الإلكتروني، جيليان يورك، تلخيصاً جيداً جداً في تدوينة منشورة في سبتمبر/ أيلول ٢٠١٠، في صدى لما كتبه بن غربية:

فُهمت النشاطية الرقمية بوصفها حركة مستقلة بذاتها، [طريقة) جديدة من التنظيم يتفرد بها العالم الرقمي الخاص بالقرن الحادي والعشرين. والواقع هو أن الأدوات الرقمية تتكامل مع النشاطية “التقليدية”، وذلك لعدة أسباب: فهي تتيح للمنظمين تعبئة أعداد كبيرة من الناس بسرعة؛ وتساعد في جذب الانتباه الإعلامي للقضايا، وبسرعة؛ وتتيح إقامة بوابة مركزية للمعلومات…

وتتعزز النشاطية التقليدية بالفعل عبر الأدوات الرقمية (أحياناً بشكل عظيم)، في حين أن الأنشطة الرقمية وحدها يمكن أن يعرقلها ضعف الروابط …

وبكلام آخر، “النشاطية الرقمية” وحدها عديمة الفائدة إلى حد بعيد، ولكن استخدام الأدوات الرقمية يمكن أن يجعل النشاطية التقليدية أقوى بما لا يقاس 43 .

وقبل عام من ذلك، اختتمت الصحافية الأمريكية كاريل ميرفي مقالاً كتبته من المملكة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۰۹ عن الدور السياسي للإنترنت في المنطقة بالسطور التنبؤية التالية :

ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن ما يحدث في الشرق الأوسط ليس سوى بداية ثورة رقمية، وأن هذه الثورة مازال لديها الكثير في جعبتها بالنسبة لنا جميعا في ما يتعلق بخبرات التعامل مع الإنترنت. وتشير كل هذه التغييرات التي جلبتها الإنترنت إلى المنطقة فيما يتعلق بالوعي الاجتماعي والوصول إلى المعلومات ومشاركة القاعدة الشعبية العريضة، إلى حتمية وجود عالم سياسي جديد في نهاية المطاف44.

والحال أن الحكومات الاستبدادية العربية أدركت الخطر جزئياً. فقد راحت تشن حملات قمعية ضد المدونين ونشطاء الإنترنت على الصعيد الإقليمي، إلى حد أنه، في أغسطس/ آب ۲۰۱۰ ، من أصل ۲۵۳ ناشطاً من نشطاء الإنترنت المستهدفين بالقمع في العالم، كان ۱۰۳ ، أي بنسبة ٤١ %، مركزين في المنطقة العربية. وهذا الرقم أورده سامي بن غربية في المقال المقتبس أعلاه، والذي حذر فيه من تدخل الولايات المتحدة وأوروبا وأدان كيلهما بمكيالين في مجال الدفاع عن الحريات، حيث أنهما يدينان قمع مستخدمي الإنترنت في إيران والصين بينما يلتزمان الصمت إزاء القمع الأكبر الذي يمارسه حلفاؤهما العرب 45.

ومع ذلك، فلم يكن بمقدور الحكومات ولا خبراء الفضاء الإلكتروني ولا الجامعيين ولا المناضلين على الأرض التنبؤ بأن تراكم الشروط الذاتية التي جرى تعدادها حتى الآن – أي خبرة النضالات الاجتماعية والسياسية، وانتشار شبكات الإنترنت، وبث الأنباء على نطاق واسع جداً عبر القنوات الفضائية على نحو يضخّم من قوة المثال- لم يكن بمقدور أحد أن يتوقع أن ذلك كله سيمتزج بتفاقم التناقض الأساسي الذي يعوق التنمية في المنطقة وبالعوامل المساهمة في التحديد التضافري” لهذا التناقض بحيث يطلق سيرورة ثورية إقليمية تفضي إلى إطاحة طاغيتين في غضون أقل من شهر ، وخلال أقل من شهر في كل حالة من الحالتين. وبحكم طبيعته غير المسبوقة، فإن “التغير الذاتي” الذي تحدث عنه لينين – ذلك التغيّر الذي أفرز، في الحالة العربية، “قدرة الطبقة الثورية على القيام بأعمال ثورية جماهيرية، قوية إلى حد أنها تحطم (أو تصدع) الحكم القديم” وتتمكن من “إسقاطه” في بعض بلدان المنطقة – قد أخذ الجميع على حين غرة.

المصدر :

الشعب يريد، بحث جذري في الانتفاضة العربية- الطبعة الثانية 2014

دار الساقي –بيروت

صفحات 163 الى 172

إحالات :

31- Doug McAdam, Sidney Tarrow and Charles Tilly, Dynamics of Contention (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001).

32 :المرجع ذاته، ص ۸.

33: المرجع ذاته، ص ۳۳۱-۳۳۲

34 :انظر:

Jeffrey Ghannam, Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings of 2011 (Washington, DC: Center for International Media Assistance, NED, 3 Feb. 2011).

35: Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London: Zed, 2012), p. 239 .

36 :Tariq Ramadan, The Arab Awakening: Islam and the New Middle East (London: Allen Lane, 2012).

ينتقد طارق رمضان إدوارد سعيد بصورة جوهرانية بامتياز حينما يأخذ على المفكر الفلسطيني كونه مقبولاً على نطاق واسع في الغرب، في حين أنه هو ذاته يفعل كل ما يستطيع لكي يجري القبول به في هذا الغرب، بل إنه نجح في ذلك على نطاق واسع وإن ظل مثيراً للجدل مثله، في هذا المقام، مثل سعيد).

37: انظر

Eric Toussaint, “The International Context of Global Outrage”, CADTM, 30 Dec. 2011, <cadtm.org/Breve-retrospective-des-mouvements>.

38 ITU, “Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,” : <http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html>.

39 : Dubai School of Government, Arab Social Media Report, vol. 1, no. 1, Jan. 2011.

40 : Dubai School of Government, Arab Social Media Report, vol. 1, no. 2, May 2011.

41 :انظر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، وبالأخص التقرير المعنون من الإنترنت إلى التحرير : ٢٥ يناير من واقع الفيس بوك والتويتر، تقارير معلوماتية، المجلد الخامس، العدد ٥٣ ، مايو/ أيار ٢٠١١.

42 :سامي بن غربية، الحراك الإلكتروني العربي : مواجهة القمع ومخاطر الاختراق، نواة، ۱۷ سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۰،

أدخلت تعديلات طفيفة على النص العربي في ضوء الأصل الإنكليزي). >http://nawaat.org/portail/2010/11/10/الحراك – الإلكتروني – العربي – مواجهة-الق

43 Jillian York, “The False Poles of Digital and Traditional Activism”, <http://jilliancyork. : com/201027/09//the-false-poles-of-digital-and-traditional-activism/>.

La Confiance dans la société numérique méditerranéenne. Vers un espace .med (IPEMED Palimpsestes, no. 7, July 2011). وانظر أيضاً هذا الملف الذي يخلص إلى الاستنتاج ذاته على ضوء الانتفاضة العربية:

44 :كاريل ميرفي، لماذا انتقل الجدل السياسي في الشرق الاوسط الى العالم الافتراضي؟”، المجلة، ١٣

نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۰۹

<http://www.majalla.com/arb/200911//article5510731>.

45 :بن غربية، “الحراك الإلكتروني العربي : مواجهة القمع ومخاطر الاختراق”

اقرأ أيضا