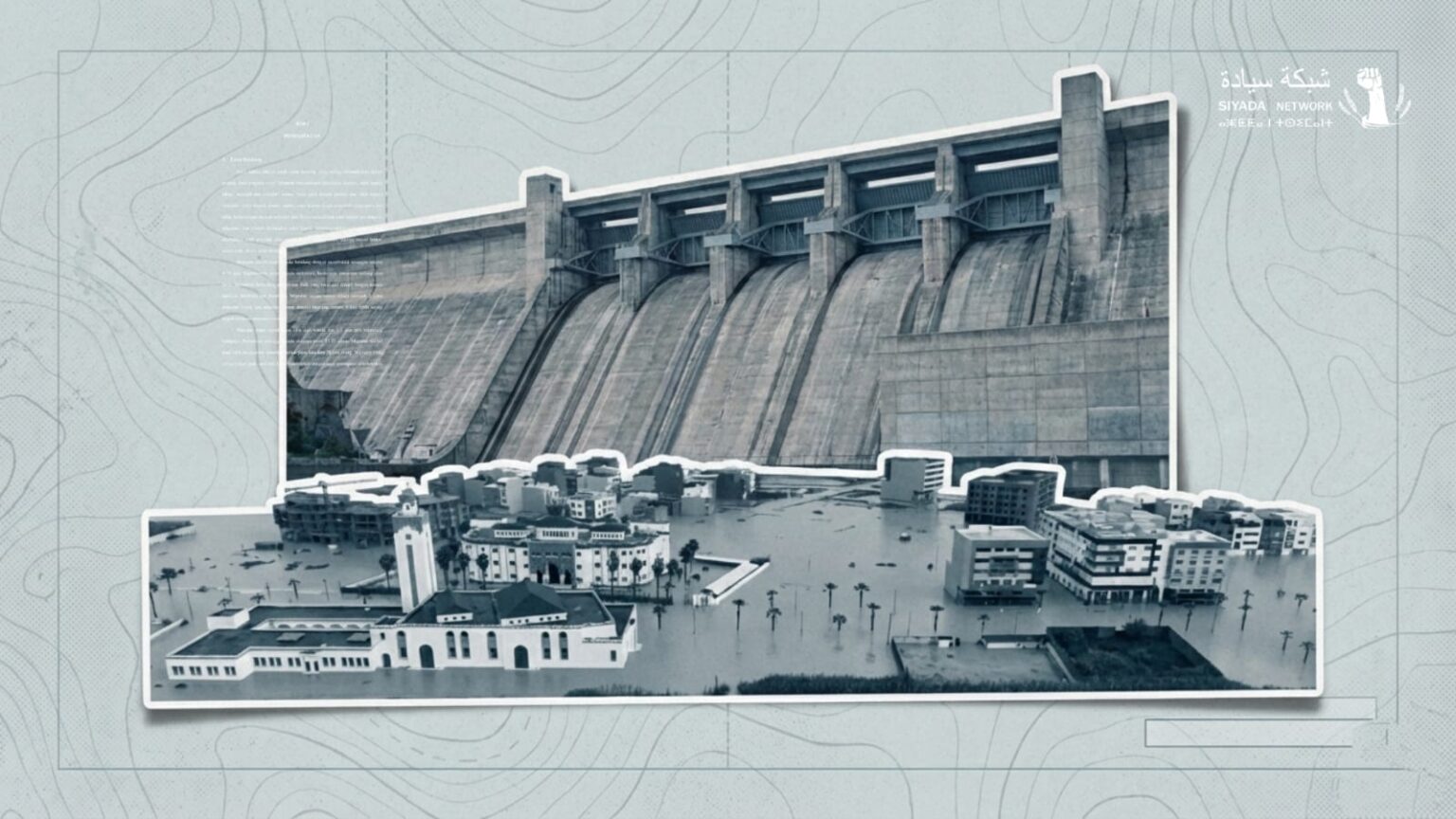

سياسة السدود في ضوء فيضانات المغرب الأخيرة

بقلم علي أموزاي

كوارث الطبيعة موجودة قبل البشر بوقت طويل جدا، وتمكَّن الإنسان من التكيف معها وتخفيف آثارها قرونا قبل صدور توصيات ملتقيات المناخ بخصوص التكيف والتخفيف. لكن منذ الثورة الصناعية (الرأسمالية)، وخصوصا في العقود الأخيرة، تفاقمت هذه الكوارث بفعل الأنشطة البشرية، أو بالأحرى بفعل نظام التراكم الرأسمالي اللامحدود والذي يتجاوز حدود تحمُّل الطبيعة والبشر على السواء.

أظهرت الفيضانات التي أصابت المغرب في العقد الأخير فداحة هذا النموذج من التراكم ومدى مفاقمته آثار كوارث الطبيعة تلك. المغرب، رغم هزالة مساهمته في الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة في الاحتباس الحراري (%0.2)[1]، إلا أنه، شأنه شأن بلدان الجنوب العالمي، أكثر تأثرا بنتائج تلك الظاهرة.

تصر الدولة على تأكيد انخراطها في الالتزامات الدُّولية حول المناخ، إلا أن هذا الانخراط لا يتعدى الإعلانات المبدئية، عندما ننتقل نزولا من مستويات الإعلانات السياسية إلى مستوى التنفيذ والتدبير اليومي للقطاعات التي تتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية. في ندوة نظمتها جريدة هسبريس حول الفيضانات الأخيرة وحقيقة وضع السدود، صرَّح محمد سعيد قروق، مهندس دولة متخصص في هندسة المياه، قائلا: “ما نعيشه اليوم، هو تغير في الميزان الطاقي للأرض… إذا لم نفهم أسس تغير المناخ عالميا، لا يمكن أن نشتغل جيدا في الميدان، أو نشتغل بمنهجيات لا تتوافق مع ما يقع.. ومهدنسو السدود يشتغلون بناء على ما يعرفونه عن النظام المائي المغربي، ولكن هذا الأخير تخلخل لأن النظام المناخي في القمة انقلب كليا”[2]، ولم يجد رشيد مداح، مدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز، ما يقوله سوى شكر الأستاذ قروق على شروحاته المستفيضة والتي استفاد منها كثيرا… وهذا يعني أن هذه أول مرة ينصت مدير السدود لمثل تلك الشروح!

لذلك عندما تقع الكارثة تتعامل الدولة معها بما يسمى في رطانة السياسة في المغرب بـ “العقل الأمن”، أي بتسخير “السلطة والقوات العمومية”. وهكذا تتعامل الدولة مع أحداث الطبيعة (الكوارث) بنفس المنهجية التي تعامل بها أفعال البشر (الاحتجاجات)، وهو ما أسماه بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (08 فبراير 2026): “التدبير السلطوي واللاديمقراطي للكوارث الطبيعية”.

منذ الثورة الصناعية (الرأسمالية)، وخصوصا في العقود الأخيرة، تفاقمت الكوارث الطبيعية بفعل الأنشطة البشرية، أو بالأحرى بفعل نظام التراكم الرأسمالي اللامحدود والذي يتجاوز حدود تحمُّل الطبيعة والبشر على السواء.

منذ زمن بعيد قُدِّمت سياسة السدود الكبيرة كحل لأزمة الماء في المغرب وطريق نحو تحقيق “الاكتفاء الذاتي”، ومؤخرا تقدَّم كحل لأزمة الطاقة، كونها تُنتج طاقة نظيفة (الطاقة الكهرومائية) وانخراطا في جهود التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها[3].

أظهرت الفيضانات الأخيرة التي ضربت شمال المغرب حدود هذا الخطاب. حدود محكومة بمنطق أولوية التراكم الرأسمالي وأسبقية سياسة التقشف النيوليبرالي، ما أسهَم في مفاقمَة آثار هذه الفيضانات. ما يضع سياسة تشييد السدود الكبيرة وجدواها الاقتصادية والبيئية موضِع تساؤل.

جدوى السدود في منع الفيضانات

عادة ما يجري تقديم سياسة السدود على أنها موجَّهة، فضلا عن توفير المياه، لـ”التحكم في الفيضانات والملاحة وجودة المياه والتحكم في الرواسب والطاقة”[4]. فما السبب وراء عدم قدرة سدود المغرب في أداء مهمة التحكم في الفيضانات؟ تلقي التقارير الرسمية بعض الضوء على هذا الوضع:

* مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب (أبريل 2023)

“كشفت وزارة التجهيز والماء عن وضع مثير للقلق حيث صرحت أن %3 من مخزون المياه بسدود المملكة غير قابلة للاستغلال بسبب التوحل، وأن الموارد الضائعة تقدَّر بأكثر من 1.6 مليار متر مكعب. ويقوِّض هذا الوضع بشكل كبير الجهود المبذولة ليس فقط في ما يتعلق بالتخزين، بل أيضا بتعبئة الموارد المائية. كما أن المجال الغابوي ليس كثيفا على نحو كاف بجوار مجاري المياه، مما يزيد من مخاطر التوحل. فالمشاريع المنجَزة لم تصاحبها عمليات إعادة التشجير لحماية الحوض المائي من التوحل. كما يظل تدبير التعرية وتدفقات الرواسب على مستوى الأحواض غير مُرض، مما يزيد من حدة التوحل ويجعل من المنشآت المائية بنيات عتيقة”.[5]

* المجلس الأعلى للحسابات (2018)

“إن توحل السدود لا يزداد إلا سوءا، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المائية. فوفقا للمعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، يقدَّر الحجم الإجمالي للتوحل بحوالي 2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي %12.72 من إجمالي سعة السدود المقدَّرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب”.[6]

يُعتَبر توحل السدود أحد المعضلات الكبرى التي تعيق أداء مهمة “امتصاص الصدمات المناخية”، ومنها ندرة المياه وفيضها على السواء. وهو ما أكده الخبير البيئي أيوب مرير لموقع “نيشان”، بقول: “إن الإشكال لم يعد مرتبطاً فقط بقوة التساقطات، بل بقدرة المنظومة المائية على امتصاص الصدمات المناخية”، مضيفاً أن عدداً من السدود في الأحواض الشمالية “فقدت ما بين %15 و%25 من سعتها الأصلية بسبب التوحل، وهو رقم مقلق حين نتحدث عن تدبير ذروة الفيضانات”.[7]

كيف يساهم التوحل في المعضلة؟ أظهرت الفيضانات الأخيرة أن السدود (خصوصا سد وادي المخازن) قد تجاوزت قدرتها الاستعابية. وسبق لتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية أن نبهت في تقريرها إلى أن توحل خزانات يؤدي إلى أن “يؤدي إلى فقدان سعة تخزينية تقدَّر بما يقرب 75 مليون متر مكعب سنويا”.

مرت أكثر من ثلاث سنوات على مجموعة العمل الموضوعاتية وأكثر من 8 سنوات على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ولم تبادر الدولة بأي جهد لعلاج هذه المعضلة، حتى طفت إلى السطح مرة أخرى مع فيضانات شمال المغرب. ويمكن تفسير هذا التقاعس بـ:

1- انشغال الدولة بمشكلة “ندرة المياه” حصرا، وهو ما يؤكده تقرير منشور على موقع القناة الثانية 2m.ma: “بينما كانت الآمال معلقة على قطرات المطر لإنعاش حقينات السدود وتجاوز سنوات الجفاف، تحولت “النعمة” في ظرف وجيز إلى “نقمة” مائية جرفت معها الأرواح والممتلكات”.[8] وفي التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية سنة 2026، وردت كلمة السدود مرتين فقط، وإحداها كما يلي: “شهدت سنة 2024 جفافا طويل الأمد أثَّر بحدة على إنتاج الحبوب وتوفر مياه السقي، حيث استقر معدل ملء السدود في مستوى متدنٍ تاريخيا (حوالي %30)”. وفي ندوة موقع هسبريس المشار إليها أعلاه، صرَّح رشيد مداح، مدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز، بما يفيد نفس الشيء: “بعد سبع سنوات من الجفاف، من الطبيعي أن نعمل كي لا نعيش نفس جفاف السنوات الفائتة، ونضمن تخزينا يمكننا من الحفاظ على الماء… التساقطات التي لم تكن منتظرة فاقمت إشكال تفريغ تلك الكميات الزائدة من المياه”.

التصريحات الرسمية عديدة جدا، وتُظهر أن الدولة تفكِّر بنظرة قصيرة لأمد جدا، وتركز فقط على جانب واحد من أزمة الماء (الجفاف)، لم تُدمج الخطر المعاكس، أي الفيضانات، في توقعاتها، رغم أن قاعدة بيانات العقد الأخير تبيِّن أنها محتمَلة بنفس احتمال وقوع الجفاف.

2- وأيضا توجيه جهودها إلى ما تسميه “الأوراش الكبرى” الموجَّهة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الأجنبية (بنية تحتية ضخمة: مدن صناعية وسكك حديد وطرق سيارة ومطارات كبرى… إلخ)، وأخرى موجَّهة لإظهار المغرب بلدا يترقى سلَّم البلدان الصاعدة القادرة على تنظيم ملتقيات دولية كبرى، على رأسها الملتقيات الكروية الدولية، التي خُصِّصت لها مليارات الدراهم، التي كان من الأجدر توجيهها لإحداث بنية تحتية موجَّهة لتفادي تفاقم آثار الصدمات المناخية. والمثال الأكثر حضورا هنا هو “الطرق السيارة لتحويل المياه بين الأحواض” الذي قُررت منذ سنة 2012، ولم تنفَّذ حسب تصريح محمد سعيد قروق. تفضل الدولة مشاريع ضخمة أخرى مكلِّفة مالية وغير ذات جودى اقتصادية وغير مفيدة اجتماعيا، وهو ما أكده المهندس المدني عبد الحفيظ باني: “إن المشروع كان مطروحاً للنقاش سنة 2010، في نفس الفترة التي عُرضت فيها ميزانيات مشاريع كبرى أخرى، من بينها القطار فائق السرعة طنجة–القنيطرة والطريق السيار مراكش–أكادير”، مضيفاً “أن الدولة اختارت آنذاك إعطاء الأولوية للبنيات التحتية الطرقية والسككية، في سياق لم يكن فيه الجفاف الحاد مطروحاً بقوة كما هو اليوم”.[9]

التقشف أحد أسباب عدم كفاءة السدود

في تقريره المنوه به أعلاه، ذكر المجلس الأعلى للحسابات: “عدم كفاية الموارد البشرية اللازمة لتدبير السدود”، مفصِّلا ذلك بقول: “على مستوى كل سد، يتم تحديد معظم مهام الصيانة والمراقبة والاختبارات في بطائق الصيانة الدورية المحددة في دليل طرق إجراء الصيانة الوقائية المسماة ‘MECEP’، والمُعَدة لكل نوع من أنواع المنشآت ولكل وحدة صيانة. ووفقا لمبادئ ‘MECEP’، فإن مهام رئيس السد والكهروميكانيكي والسابر (Auscultateur) وللمهندس المدني تُعَد متنافية. لذلك، لا يمكن ضمان التطبيق الأمثل للصيانة الوقائية ‘MECEP’ وسلامة السدود إلا من خلال وجود هؤلاء المتدخلين الأربعة. غير أنه لا يتم احترام هذه القاعدة في الوضع الحالي لتدبير السدود الذي يتميز بنقص حاد في الموارد البشرية”.

إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يقف في حدود إيراد الوقائع دون تفسيرها؛ فما الذي يقف وراء “النقص الحاد في الموارد البشرية”؟ وما الذي يمنع توظيف الكافي من شغيلة مراقبة السدود للسهر على أداء وظيفتها؟ رغم وجواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أسئلة المجلس بقول: “يقتضي الأمر تخصيص مناصب مالية إضافية للقيام بهذه المهمة”، إلا أن التقشف يوجِّه المالية العمومية بشكل أولوي إلى خدمة الديون وتجهيز بنية تحتية مسخَّرة لخدمة القطاع الخاص. وما دامت السدود الكبرى تضمن تدفق المياه إلى المزارع الرأسمالية الكبرى (الموجَّهِ إنتاجُها أساسا للتصدير)، فلا حاجة لإزعاج بنود الميزانية بنفقات حماية الناس من الفيضانات. فالناس ليسوا زبناء جيدين مقارنة بالشركات والرأسماليين. ولنقارن مثلا ما خصصه قانون المالية لسنة 2023 لميزانية مديرية الأرصاد الجوية: 84 مليون درهم مع مليارات الدراهم المخصَّصة لبناء ملاعب استقبال بطولة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030![10]

تتفاقم آثار الفيضانات مع سياسة توسع حضري يخدم بدوره الرأسمال العقاري دون تخطيط عقلاني يواكب الضغط السكاني على المدن، بموازاة استبداد يمنع السكان من مراقبة المجالس المنتخَبة والسلطات المحلية المكلَّفة بتدبير المدن. في التقرير الإخباري المنشور بموقع القناة الثانية، يشير الخبير البيئي مصطفى بنرامل، إلى أحد أسباب تفاقم الآثار الكارثية للفيضانات: “ساهم التوسع العمراني غير المنظم في الأراضي الفيضية، وردم المجاري المائية الثانوية، وضعف صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار داخل المدن، في تضخيم آثار الفيضانات”. لكن شأنه شأن خبراء المجلس الأعلى للحسابات لا يضع السياسات الاقتصادية للدولة (وللرأسمال) موضع اتهام.

فيضان اللوكوس نموذجا

فيضان حول اللكوس نموذج لقصور التوقع طويل الأمد واقتصار الدولة على التوقع الأحادي الجانب المحكوم بهاجس الجفاف. في ندوة هسبريس حول السدود، أكد المهندس محمد سعيد قروق أن حقينة سد وادي المخازن كانت، في سبتمبر 2025، %77، والنسبة المتبقية (أي %23) لم تكن كافية لاستيعاب الكم الهائل من الجريان الذي تسببت فيه أمطار يناير- فبراير 2026، وكان جواب رشيد مداح، مدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز، هو أن الهاجس الذي كان متحكما في الوزارة هو: “ألا نعيش نفس سنوات الجفاف الفائتة”، أي أنها كانت تنظر إلى الحقينة المرتفعة كنعمة، دون أن تتوقع تحولها إلى نقمة”. ولقصور التوقع علاقة بإهمال الدول للعمل الدراسي- العلمي الكثيف حول التغيرات المناخية وتأثرها على المغرب.

تتفاقم آثار الفيضانات مع سياسة توسع حضري يخدم بدوره الرأسمال العقاري دون تخطيط عقلاني يواكب الضغط السكاني على المدن، بموازاة استبداد يمنع السكان من مراقبة المجالس المنتخَبة والسلطات المحلية المكلَّفة بتدبير المدن.

هناك فيضان من الدراسات حول حوض اللوكوس تقدِّم قاعدة بيانات غنية يمكن اعتمادها لتوقع فيضانات حوض اللوكوس والتدخل الاستباقي للتخفيف من آثارها الكارثية. وللتوقع دور كبير جدا، كما أشار إلى ذلك المهندس محمد سعيد قروق: “في سنة 2012 قررت الدولة عبر قانونٍ تحويلَ الماءْ، وهذا لم تنفذه”.[11]

في دراسة منشورة سنة 2012 بعنوان “نمذجة الفيضانات في حوض سد وادي المخازن، المغرب”[12]، هدفَ YVES TRAMBLAY إلى “اقتراح طريقة لنمذجة الفيضانات قابلة للتطبيق في المغرب لحماية المنشآت الهيدروليكية، مثل السدود والخزانات”. نبَّه المؤلف، بعد إيراد خصائص حوض اللوكوس، إلى: “هذا التكوين، مقترناً بغلبة التربة غير المنفذة للمياه وارتفاع معدل هطول الأمطار، يساعد على حدوث فيضانات كبيرة”، و”تشكل مدينة قصر الكبير (200.000 نسمة) الواقعة على بعد 5 كيلومترات من السد منطقة سهلية معرضة بشدة للفيضانات”.

بحضور هذه المعطيات ما الذي يمنع من توقُّع الفيضانات من طرف الدولة وأجهزة الرصد؟ يشير YVES في دراسته إلى أحد تلك الأسباب: “مثل هذا التكوين للمناطق الممطرة يساعد على حدوث فيضانات كبيرة بسبب حدوث جريان مياه الأمطار في نفس الوقت في مختلف الروافد. ومع ذلك، نظرًا لانخفاض كثافة محطات قياس الأمطار بالنسبة لمثل هذه المساحة… من الصعب تحليل التوزيع المكاني لكثافة هطول الأمطار على نطاق حوض التصريف بأكمله بالتفصيل”، ويؤدي هذا حسب المؤلف إلى حالة “عدم اليقين الكبير بشأن هطول الأمطار (محطة واحدة لكل 1800 كم²)…”. في حوض اللوكوس كثيف الروافد والممتد على مساحة واسعة جدا، هناك أربع محطات بمعدل محطة واحدة لكل 1800 كم² فقط لقياس كثافة الأمطار! يبدو أن تشييد الملاعب ومناطق استقبال الاستثمارات الخاصة في طنجة والقنيطرة والناظور أهم بكثير لدى الدولة من تشييد محطات كافية لقياس الأمطار وضمان توقُّع أفضل للفيضانات.

وفي ديسمبر 2018 صدرت دراسة عن “مشروع التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية في المغرب العربي/ Projet CREM”، تحمل عنوان: “حالة قطاع المياه – المغرب”[13]. أشارت إلى ما يلي: “يؤثر التآكل على سعة خزانات السدود، حسب حالة أحواض الأنهار التي تغذي هذه الخزانات، ولكن أيضًا حسب مساحة أحواض الأنهار التي يتحكم فيها السد. وقد يعرض هذا التآكل جهود إدارة المياه السطحية للخطر، من خلال ترسب الطمي في خزانات السدود ومرافق نقل المياه”. مشيرة إلى: “تضرر سلامة السدود بسبب انسداد أجهزة تصريف المياه التي تشكل في بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة الممكنة لخفض منسوب المياه عند الضرورة”، منبهة إلى: “سيشكل الحد من ترسب الطمي في خزانات السدود في المستقبل تحديًا كبيرًا في إدارة الموارد المائية، ومن ثم فإن الأولوية الملحة هي تنفيذ برنامج تطوير مستجمعات المياه بوتيرة سريعة”.

صدرت دراسة أخرى سنة 2021 من تأليف جماعي تحت عنوان “آثار ديناميكية الغطاء النباتي على معدل الترسبات وتوافر المياه في سد وادي المخازن (المغرب)”[14]، ورد فيها: “وفقًا لمقياس تصنيف مخاطر المناخ القاسي، يمكننا أن نستنتج أن حوض النهر يمثل خطرًا مرتفعًا في الفترة الأولى [1999-2008] وخطرًا شديدًا في الفترة الثانية [2008-2013]. ويمكن تفسير ذلك بطبيعة المناخ شديد الأمطار في هذه المنطقة”. ولنا أن نتصور درجة الخطوة في الفترة الثالثة (التي لم تتناولها الدراسة) وهي فترة 2014- 2025، وهي فترة تميزت بتواتر منتظم للفيضانات الخطيرة (كلميم 2014، تارودانت 2019، طنجة 2021، طاطا 2024، آسفي 2025، الشمال 2026). وتناولت الدراسة، بدورها معضلة التوحل التي تقلص القدرة الاستيعابية لسد وادي المخازن: “تبلغ القدرة المتوسطة على إزالة الرواسب في حوض مستجمعات مياه نهر لوكوس حوالي 0.22. وهذا يشير إلى أن %22 في المتوسط من المواد التربة المتآكلة يمكن أن تنتقل إلى المصب وأن %78 من المواد التربة المتآكلة تعاد ترسيبها في حوض مستجمعات المياه”.

هناك دراسة أخرى من تأليف جماعي صدرت سنة 2022 تحت عنوان: “الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض لوكوس (المغرب): نهج لتحسين القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ”.[15] نبَّهت الدراسة إلى معضلة التوحُّل المشار إليها أعلاه، المعضلة التي تقلّْص سعة التخزين، ما يجعل السد عاجزا عن علاج قٌطبي أزمة المياه: الندرة/ الجفاف والوفرة/ الفيضان: “ستُفقد كميات كبيرة من المياه في البحر ولن تكون ذات قيمة. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض سعة التخزين في سد وادي المخازين، والتي تستمر في الانخفاض تحت تأثير ترسب الطمي في الخزان”[16].

اقترحت الدراسة حلا للمعضلة هو: “إن حل بناء سد تفر مباشرة أعلى سد وادي المخازن سيحسن إمدادات مياه الري بنسبة %20 ويقلل من كميات المياه التي يتم تصريفها إلى البحر بنسبة تصل إلى %50”[17]. ولحدود منتصف سنة 2025 لم يتم إنجاز هذا السد الذي يتوقَّع له تخزين “900 مليون متر مكعب”[18]. رغم أن السد بدوره لقي اعتراضا من طرف السكان وفاعلين مدنيين وخبراء بسبب “كلفته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتفعة”، واقترحوا بدلا من ذلك “بناء سدود تلية على أودية مجاورة (وكهان، زندولة، مغاري، خندق دار الحاج…) للمساهمة في التخزين والتحكم في الفيضانات وحماية الطريق الوطنية رقم 13 عبر إنشاء أرصفة دائرية تحيط بها والاعتماد على قنوات متعددة لنقل المياه عوض التخزين المفرط في منطقة بريكشة وعين بيضاء”.[19]

إلا أن الدولة “غير مهتمة” بالسدود التلية، فهي مشغولة بالأوراش الكبرى (وضمنها السدود الكبيرة) الموجَّهة لخدمة الرأسمال (والرأسمالي الزراعي الكبير)، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات: “يلاحَظ أن العديد من السدود التلية غير مشغلة، إما بسبب عدم اكتمال بنائها… أو بسبب توحُّلها”، وهو نفس ما أورده تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية (مجلس النواب): “يلاحَظ نسبة توقف مفاجئ في السنوات السابقة لمشاريع السدود الصغرى والحماية من الفيضانات”.

ليست الدراسات هي التي تنقص، بل رفض الدولة اعتماد توصيات ومقترحات تلك الدراسات فضلا عن روحها، ما دام المنطق التقني (اقرأ الاقتصادي/ الاجتماعي) هو المتحكِّم، وهو منطق تحسَّر عليه محمد سعيد قروق بقول: “هذا تحدثنا عنه بناء على أسس طبيعية- جوية وأبحاث أُنجزت منذ تسعينيات القرن العشرين… وهناك اليوم دراسات أخرى أكثر عمقا. لكن مدبِّرينا ومتخذي القرار لا يهمه هذا. بالنسبة لهم التكنولوجيا سيشترونها، وهذا مؤسف”.[20]

السدود الكبرى: صديقة للبيئة؟

تُقر الدولة المغربية التزامها بالمعايير البيئية وتبنيها للسياسات المناخية (التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها)، وهناك فيضان من الوثائق الرسمية بخصوص الموضوع. إلا أن الخطاب في واد والمنجَزات في واد آخر. وتشكل السدود الكبيرة وجها من أوجه هذه المفارقة. فقد أثبتت دراسات علمية عديدة أن السدود الكبيرة ليست بالضرورة صديقة للبيئة.

في دراسة بعنوان “انبعاثات غازات الدفيئة: بعض السدود أسوأ من محطات الفحم!”[21] تقول Céline Deluzarche: “للوهلة الأولى، يبدو أن السدود لا تقدم سوى مزايا: فهي توفر طاقة متجددة ورخيصة ولا تسبب انبعاثات غازات دفيئة. ولكن وراء هذه الصورة المثالية، تكمن آثار سلبية أقل إيجابية. أولاً، هناك الكمية الهائلة من الخرسانة المستخدمة. ثانياً، يتطلب بناؤها إزالة الغابات، مما قد يؤدي إلى جريان المياه وتدهور التربة. كما أن غمر الأراضي بالمياه يغرق أحياناً آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية أو الغابات، ويؤدي إلى انقراض أنواع من الحيوانات والنباتات. وأخيراً، فإن السدود، من خلال تغييرها لمجرى الأنهار، تؤدي إلى تراكم الرواسب التي يمكن أن تسبب انسداد المجاري المائية ونضوب المواد المغذية في المياه”. وفي دراسة بعنوان “انبعاثات غازات الدفيئة: بعض السدود أسوأ من محطات الفحم!” يوافقها Article de Jean-Luc Goudet الرأي: “وفقًا لفريق من جامعة ولاية واشنطن، فإن السدود المائية تصدر كميات كبيرة من غازات الدفيئة: ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكاسيد النيتروجين (NOx). وتكون العواقب على الغلاف الجوي بعيدة عن أن تكون ضئيلة، كما يوضح المؤلفون في بيان صادر عن الجامعة. على نطاق الكوكب، تعادل هذه الانبعاثات، من حيث تأثيرها على الاحترار، مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي 1.3٪ من الانبعاثات البشرية العالمية”.

كما تساهم السدود الكبرى في تدهور السواحل بمنع كميات هائلة من الرواسب من الوصول إلى البحر، ما يحرم السواحل من من الرمال لعقود طويلة ويفاقم تآكلها المستمر بسبب ارتفاع مستوى البحار.[22]

في حين تسير دول الجنوب- تحت حفز المؤسسات المالية العالمية- إلى المزيد من تشييد السدود الكبرى، تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى إزالتها: “في الولايات المتحدة الأميركية، تم إزالة 700 سد خلال السنوات العشرة الماضية، مما ظهر مفيدا جدا للتنوع الحيوي والمنظومات البيئية، واستعادتها لعافيتها.

والمثير حسب هذا Céline Deluzarche أن الدول المصنَّعة المتقدِّمة تعمل مرة أخرى على حصر بناء السدود الكبيرة الملوِّثة في بلدان الجنوب: “محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا الغربية لها تأثير مناخي يقترب من الصفر، في حين أن المحطات التي تم بناؤها في غرب إفريقيا تصدر غازات دفيئة أكثر من محطة الفحم”، ومرة أخرى يوافقها Article de Jean-Luc Goudet الرأي: “حتى الآن، كان يبدو أن السدود الأكثر انبعاثًا للغازات الدفيئة هي تلك الموجودة في المناطق الاستوائية والتي تم إنشاؤها مؤخرًا”.

وفي حين تسير دول الجنوب- تحت حفز المؤسسات المالية العالمية- إلى المزيد من تشييد السدود الكبرى، تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى إزالتها: “في الولايات المتحدة الأميركية، تم إزالة 700 سد خلال السنوات العشرة الماضية، مما ظهر مفيدا جدا للتنوع الحيوي والمنظومات البيئية، واستعادتها لعافيتها”.[23] في الوقت نفسه تقرر الدولة في المغرب (قانون مالية 2026) “الشروع في أشغال مشروع “كبير” لتحويل الفائض من المياه من حوض سبو إلى الجنوب، وإنهاء أشغال إنجاز سدود كبرى، ومواصلة إنجاز أخرى، بكلفة إجمالية تناهز 36 مليار درهم”.[24]

سياسة السدود كلفة اقتصادية عالية ونجاعة متدنية

جرى تمويل سياسة السدود الكبيرة عبر المديونية الخارجية، وحتى في فترة برنامج التقويم الهيكلي، حيث اقتُطع من ميزانيات الاستثمار، جرى الحفاظ على النفقات المخصَّصة لتشييد السدود ما زاد من ثقل المديونية تلك: “فخلال سنتي 1985 و 1986 فقط تم بناء واحد و عشرون سدا بتوجيه من البنك الدولي و بالاعتماد على القروض و هذا ما ساعد في ارتفاع مديونية البلاد التي قفزت في نهاية سنة 1986 إلى 17.24 مليار دولار امريكي”.[25] كما أسهمت سياسة السدود في مفاقمة عجز الميزان التجاري الفلاحي المغربي، وفي نفس الوقت تكريس حصته من قسمة العمل الدولية عبر “اقتناء المعدات والتجهيزات والعديد من المدخلات الفلاحية من الخارج”[26]. ورغم ذلك لم تساهم هذه السياسة في تحقيق “الأمن الغذائي”، إذ يُعتبَر المغرب مستوردا كبيرا للمواد الغذائية، راهنا بذلك سيادته الغذائية للأسواق العالمية التي تتحكم بها كبريات الشركات المتعددة الجنسيات.

رغم كل هذا المجهود التمويلي الجبار فسياسة السدود والمناطق المسقية، حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، “لا تغطي – في أفضل الأحوال- إلا %17 من المساحة المزروعة في البلاد، بحيث إن أكثر من %80 من الأراضي المزروعة تظل خاضعة لتقلبات أحوال الطقس. وبالتالي، عندما تصاحب تساقطات مطرية مناسبة تطور الدورة النباتية، يكون محصول الحبوب (ما يقرب من ثلثي المساحة المزروعة) جيدا، مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الإجمالي إلى الأعلى. لسوء الحظ، تعمل هذه الديناميكية أيضا في الاتجاه المعاكس: عجز في تهاطل الأمطار، محصول الحبوب ظئيل، انخفاض الناتج الداخلي الزراعي، يليه انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي… على مدى أربعين عاما… [يبرز] هذا الارتباط بين تطور الناتج الداخلي الإجمالي (الشامل للاقتصاد برمته) بالناتج الداخلي الفلاحي (حتى لو كان اتساع التغيرات يبدو أقل حدة خلال العشرين عاما الماضية)”.[27]

ويقدِّم نجيب أقصبي مثالا سد الوحدة نموذجا لما أطلق عليه “إننا على طرف نقيض من شروط الفعالية ودون الحد الأدنى من النجاعة”: “إن مثالا واحدا، وهو سد الوحدة، يكفي للتوضيح بطريقة معبرة أن هذه المشاريع الضخمة كانت ظروف ربحيتها (المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلخ) كارثية بكل بساطة. يُعد سد الوحدة الذي تم تشغيله سنة 1996، بسعة 3.8 مليار متر مكعب، أكبر منشأة هيدروليكية في المغرب، والثانية في أفريقيا. كان من المقرر أنه سيسقي 114 ألف هكتار في سهل الغرب. ومع ذلك، في عام 2021، لم تتم تهيئة ما يقرب من 100 ألف هكتار لتستفيد من الري. منذ ربع قرن إذن وعشرات الآلاف من الهكتارات قابلة للري ولكنها غير مروية، بسبب قصور في تهيئتها”.

جرى تمويل سياسة السدود الكبيرة عبر المديونية الخارجية، فخلال سنتي 1985 و1986 فقط تم بناء واحد وعشرون سدا بتوجيه من البنك الدولي وبالاعتماد على القروض وهذا ما ساعد في ارتفاع مديونية البلاد التي قفزت في نهاية سنة 1986 إلى 17.24 مليار دولار امريكي.

تلخص سياسة السدود بالمغرب نموذج التنمية المتبنى من طرف الدولة (والرأسمال)، نموذج محاوره الثلاثة تتلخص في: 1) تفضيل الملكيات الكبيرة وما تستبعه من استحواذ على الأرض؛ 2) أفقار صغار منتجي- الغذاء؛ 3) إنماء الرأسمال الزراعي الكبير. خلاصة توصل إليها A. BENHADI في دراسة له بعنوان: ” LA POLITIQUE MAROCAINE DES BARRAGES”: “قد تكون الحل التقني هو توسيع الوحدات الصغيرة عن طريق إعادة توزيع الأراضي و/أو تجميعها في وحدات تعاونية. سنرى أن هذا المسار، الذي لم يتم استبعاده تمامًا، لن يشمل سوى أقلية صغيرة جدًا من المزارعين. إنه هدف ثانوي للسياسة الزراعية… نوع الاستغلال الذي يفضله المسؤولون هو الذي يحقق أفضل عائد على رأس المال الكبير المستثمر: استغلال بالحجم الكافي لإدخال التقدم في شكل معدات وتقنيات متطورة، ومتكامل بقوة في السوق، أي الاستغلال الرأسمالي”.[28]

هناك دوما بدائل

السدود الكبرى ليست محض حلول تقنية لأزمة الماء بالمغرب، بل اختيار سياسي واعٍ يستجيب لنموذج تراكم رأسمالي موجَّه منذ البداية لإنماء برجوازية زراعية محلية، معيدة إنتاج سياسة كانت متبناة في عهد الاستعمار: “هيكلة مشاريع الري لخدمة أراضي المعمِّرين (1945- 1956”.[29] وبعد الاستقلال شكلت سياسة السدود الكبيرة أساسا ماديا للاستحواذ على الأرض، ما يسمى التركة الاستعمارية التي انتزعها المعمرون ودولة الحماية من المغاربة، التي جرى تمليكها للبرجوازية الزراعية الكبيرة.[30]

وُجهت السدود لتوفير المياه للمساحات المسقية، حيث تتركز الزراعات السوقية الموجهة بشكل كبير للتصدير. فالسدود هذه “لا تسقي سوى حوالي 15% من مجوع الأرضي الصالحة للزراعة”، بينما الـ %85، التي تضم 5.4 مليون هكتار مخصصة لزارعة الحبوب “خاضعة لتقلبات التساقطات المطرية ولا تغطي سوى 66%من حاجيات الساكنة من الماء الشروب مع تباينات كبيرة بين المناطق تترواح ما بين 0% و100%”.[31]

ما دام هذا المنطق، الذي يعطي الأولوية لمصالح الرأسمال الكبير، فإن الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية ستواتر تكرارا: سنوات نذرة/ جفاف وسنوات وفرة/ فيضان. وفي كلا الحالتين يتضرر السكان الكادحون/ ات: إما عطشا وغلاءً لمواد الاستهلاك الأساسية، أو موتا تحت فيض المياه.

ليست الحلول التقنية هي المعدومة، فقد اقترح سكان منطقة سد تفر تعويض السدود الكبرى بالسدود التلية، ويقترح خبراء بيئيون حلولا تقنية أخرى مثل “مكافحة توحل السدود وتلوثها، وصيانتها باستمرار، لضمان استدامتها”، و” غرس الأشجار في المناطق المحيطة بالسدود لتثبيت التربة وتقليل انجرافها إلى السدود، وبناء حواجز ترابية للتقليل من وصول الرواسب، ناهيك عن ضرورة تنظيف السدود بشكل دوري وإعداد مخطط لصيانتها من الرواسب المتراكمة”.[32]

هذه الحلول رغم كونها تقنية، إلا أنها في عمقها سياسية، مرتبطة بالاختيارات الاقتصادية للدولة والطبقات التي تخدمها الاختيارات تلك. هناك حاجة إلى نموذج تنموي مناقض للقائم حاليا، أي النموذج الموجَّه أساسا لتوفير الشروط المثلى لتراكم الرأسمال وضمان أرباحه. نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الحاجات البشرية والاعتبارات البيئية، هذا النموذج ليس سوى الاشتراكية البيئية.

- علي أموزاي – المغرب

المراجع

[1]- l’alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) (Août 2021), «Livre blanc» de plaidoyer de la société civile environnementale nationale pour L’alignement des politiques publiques et du plan de relance post Covid-19 du Maroc avec «Les objectifs de l’Accord de Paris et les exigences de développement durable et résilient», https://www.lodj.ma/attachment/2196682/.

[2]- هسبريس (10-02-2026)،”فيضانات المغرب: لماذا الإجلاء الجماعي؟ وما حقيقة الوضع في السدود؟”، https://www.youtube.com/watch?v=5jvvI-dSo0c.

[3]- Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable Département du Développement Durable (Octobre 2021), «Stratégie Bas Carbone à Long Terme MAROC 2050» https://unfccc.int/documents/403585.

[4]- «Rôle des barrages», https://www.icold-cigb.org/FR/barrages/role_des_barrages.asp.

[5]- مجلس النواب، مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، تقييم، الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021- 2026، السنة التشريعية الثانية 2022- 2023، دورة أبريل 2023.

[6]- المجلس الأعلى للحسابات التقرير السنوي برسم سنة 2018، “تدبير الملك العام المائي”، https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/التقرير-السنوي-للمجلس-الأعلى-للحسابا-2/.

[7]- كمال الهبريشي (05-02-2026)، “فيضانات اللوكوس تفتح ملف نجاعة السدود القديمة (تحليل إخباري)”، https://nichan.ma/334302/.

[8]- سلمى الركيبي (07-02-2026)، “خبير لـ2m.ma: فيضانات المغرب “إنذار بيئي” يتجاوز القدرة على الاستيعاب ويفرض “اليقظة الاستباقية””، https://2m.ma/ar/news/خبير-لـ2m-ma-فيضانات-المغرب-إنذار-بيئي-يتجاوز-القدرة-على-الاستيعاب-20260206.

[9]- عبد الصمد ايشن (02-02-2026)، “‘الطرق السيارة للماء’.. حلّ تقني كان سيجنّب المغرب الفيضانات”، https://howiyapress.com/الطرق-السيارة-للماء-حلّ-تقني-كان-سيجن/.

[10]- علي أموزاي (05-02-2026)، “فيضانات الشمال تكشف حقيقة ‘الدولة الفاشلة’”، موقع أطاك المغرب: https://attacmaroc.org/فيضانات-الشمال-تكشف-حقيقة-الدولة-الفا/.

[11]- ندوة هسبريس، مرجع مذكور

[12]- YVES TRAMBLAY (Mai 2012), «MODELISATION DES CRUES DANS LE BASSIN DU BARRAGE MAKHAZINE, MAROC», Institut de Recherche pour le Développement Hydrosciences-Montpellier, France, https://www.researchgate.net/publication/280638503_Modelisation_des_crues_dans_le_bassin_du_barrage_Makhazine_Maroc.

[13]- Projet « CREM », Coopération Régionale pour une Gestion Durable des Ressources en Eau au Maghreb (Décembre 2018), «Etat des Lieux Secteur Eau –Maroc», http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-economique/agriculture/ressources-en-eau-et-lutte-contre-la-secheresse/etat-des-lieux-du-secteur-de-l-eau-au-maroc.

[14]- O. BASSAIRATE, M. CHIKHAOUI, M. NAIMI, M. SABIR (28/07/2021), «Effets de la dynamique de la végétation sur le rythme d’envasement et la disponibilité de l’eau dans le barrage Makhazine (Maroc)», https://www.researchgate.net/publication/355466002_Effets_de_la_dynamique_de_la_vegetation_sur_le_rythme_d’envasement_et_la_disponibilite_de_l’eau_dans_le_barrage_Makhazine_Maroc.

[15]- Ikram Benchbani, Karima Sebari and Mahmoud Zemzami (2022),“Integrated water resources management in the Loukkos basin (Morocco): an approach to improve resilience under climate change impact”, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234603024.

[16]- IBID

[17]- IBID

[18]- أيوب صدور (18-05-2025)، “‘سد تفر’ في إقليم وزان .. مشروع استراتيجي يواجه التكلفة والتهجير”، https://www.hespress.com/سد-تفر-في-إقليم-وزان-مشروع-استراتيجي-ي-1560543.html.

[19] – المرجع نفسه.

[20]- ندوة هسبريس، مرجع مذكور

[21]- Céline Deluzarche (02-12-2019), «Émissions de gaz à effet de serre : certains barrages sont pires que des centrales à charbon !», https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-emissions-gaz-effet-serre-certains-barrages-sont-pires-centrales-charbon-64636/.

[22]- الصغير محمد الغربي (15-07-2020)، ” السدود تساهم في تآكل الشواطئ بالمغرب العربي”، https://www.aljazeera.net/science/2020/7/15/السدود-تساهم-في-تآكل-الشواطئ-في-المغرب.

[23]- د. ناجي قديح (15-01-2018)، “السدود وتغير المناخ.. المخاطر المنسية!”، جريدة بيان اليوم https://bayanealyaoume.press.ma/السدود-وتغير-المناخ-المخاطر-المنسية/.html.

[24]- محمد حميدي (07-11-2025)، “المغرب يقبل على إتمام سدود و”مشروع كبير” للربط المائي خلال 2026″، https://www.hespress.com/المغرب-يقبل-على-إتمام-سدود-ومشروع-كبير-1651545.html#:~:text=وفي%20هذا%20الصدد،%20من%20المقرر,يقدر%20بـ4.14%20مليار%20درهم..

[25]- العربي الحفيظي (16 مارس 2020)، “سياسة السدود بالمغرب،تدعيم للاستحواذ على الارض و خدمة للرأسمال الصناعي”، موقع أطاك المغرب https://attacmaroc.org/سياسة-السدود-بالمغرب،تدعيم-للاستحوا/

[26]- المرجع نفسه.

[27]- نجيب أقصبي (أبريل 2024)، “الاقتصاد المغربي تحت سقف من زجاج، من البدايات إلى أزمة كوليد- 19″، ترجمة نور الدين سعودي، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية- عدد 36، سلا- المغرب، ص 152- 153

[28]- A. BENHADI, «LA POLITIQUE MAROCAINE DES BARRAGES», Centre national de la recherche scientifique, Centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM), https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/collection/item/66575-la-politique-marocaine-des-barrages?offset=47.

[29]- إبراهيم أيت إزي (يناير 2026)، “سياسة السدود بالمغرب (1912- 1999)، فصل في كتاب “التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر”، تحت إشراف الطيب بياض ونور الدين العوفي، كتاب النهضة، “كرسي اقتصاد التنمية”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس، بدعم من أكاديمية المملكة المغربية.

[30]- العربي الحفيظي، مرجع مذكور.

[31]- نفس المرجع.

[32]- إسماعيل التزارني (18-03-2025)، “هدر واستنزاف وتوحل للسدود.. تحديات تواجه السياسة المائية بالمغرب”، موقع العمق المغربي https://al3omk.com/1051237.html.

المصدر شبكة سيادة على الرابط التالي : https://h1.nu/1pfyM

اقرأ أيضا