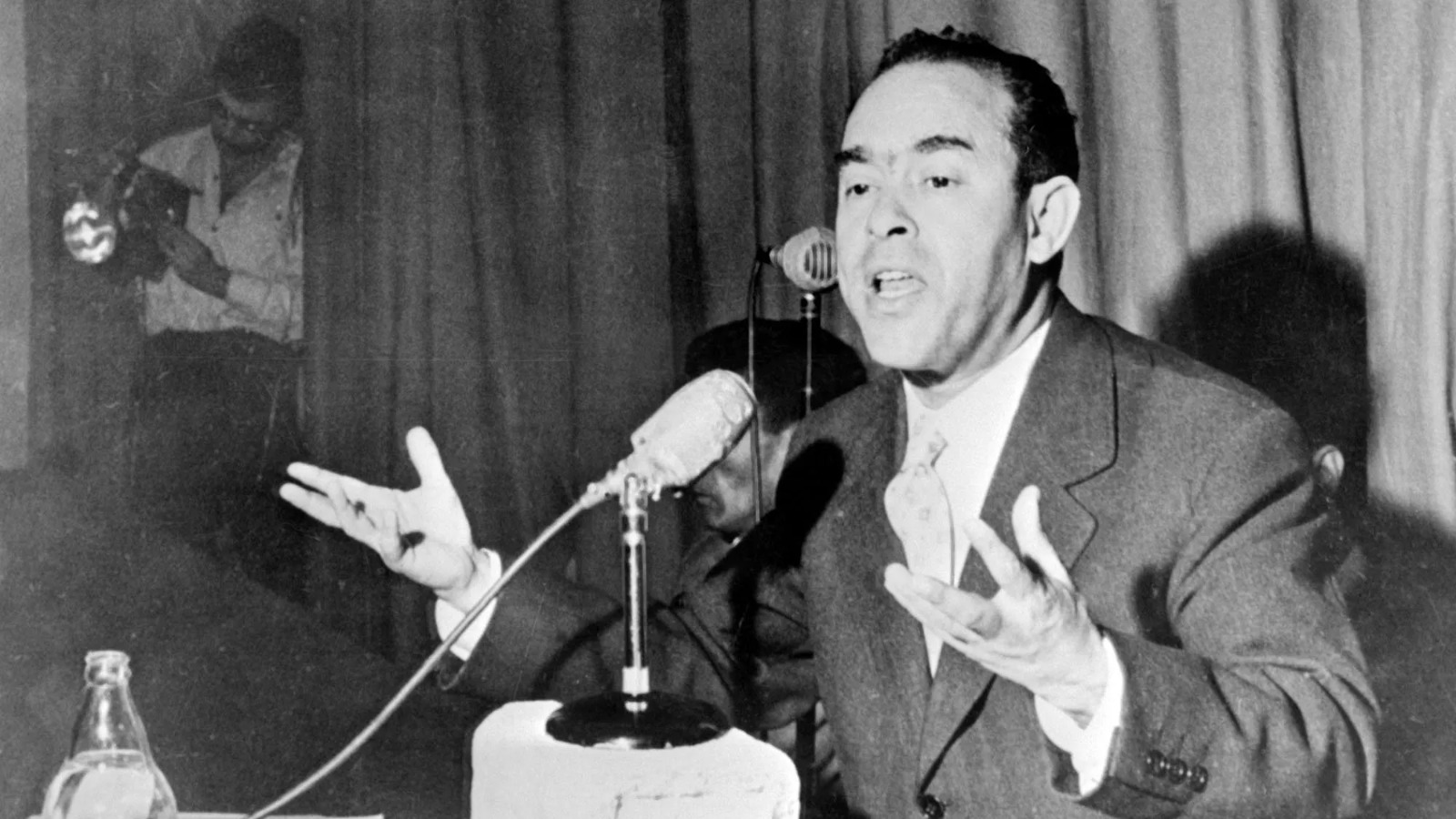

المهدي بن بركة (فصل من كتاب وجوه الثورة الأفريقية، من كينياتا إلى سانكارا)

بقلم: سعيد بوعمامة

ترجمة: جريدة المناضل-ة

هل تكون أفريقيا بمثابة أمريكا اللاتينية الخاصة بأوروبا؟

-المهدي بن بركة

في “أفريقيا بعد الاستقلال”، ديسمبر 1963.

كان مسار المهدي بن بركة (1920-1965)، على غرار مالكولم إكس، مطبوعا بتطورات سريعة. لم يكف تفكيره السياسي، بحفز من الأحداث العالمية، عن الاتساع والتعمق، واستكشاف الإمكانات التي يتيحها تحرر البلدان المستعمرة التدريجي. حدا به هذا الاستكشاف الجغرافي والسياسي والأيديولوجي إلى تغيير تدريجي لتفكيره، فلم يعد يفكر في إطار الأمة المغربية وحدها، بل في سياق المنطقة المغاربية برمتها. ثم بدأ يفكر في إدراج نضالات المنطقة المغاربية في إطار القارة الأفريقية الأوسع. وأخيراً، إلى النظر إلى أفريقيا من منظور أممي. هذا المسار النضالي هو ما جعله شخصية بارزة وقوة دافعة لوحدة “القارات الثلاث”، التي سترى النور رسمياً في العام 1966. جعله هذا الموقف الاستراتيجي في قلب النضال ضد الإمبريالية، المقترن بنزاهة فكرية لا تتزعزع وتصميم لا يلين على الدفاع عن المقهورين، رجلاً خطيراً بالنسبة لأقوياء هذا العالم، على غرار أوم نيوبي ولومومبا ومالكولم إكس.

<<< محرك المغرب الجديد >>

ينتمي المهدي بن بركة، على غرار معظم الشخصيات البارزة في حركات الاستقلال، إلى تلك الأقلية الصغيرة من أطفال الطبقات الشعبية الذين تمكنوا من دخول المدارس الاستعمارية، الحكر تقليدياً لأبناء النخبة. دخل الشاب المهدي، ابن البقال الصغير، المدرسة في سن التاسعة “بالوقوف مديدا أمام مدرسة النبلاء”، ما أثار تعاطف زوجة المدير التي “تدخلت لصالحه لدى زوجها”(1). كان مسار المهدي الدراسي مسار تلميذ مجتهد، كما يؤكد المتخصص في الشؤون المغربية إنياس دال: “حصل على المرتبة الأولى في البكالوريا بدرجة “ممتاز” في وقت لم يكن فيه المغرب يسجل سوى حوالي عشرين خريجًا في السنة (2).”

كان المغرب الذي درس فيه المهدي بن بركة في ظل نظام حماية منذ 30 مارس 1912. استدعى السلطان مولاي عبد الحفيظ، الذي واجه تمردا شعبيا، القوات الفرنسية.” تحرر من شعبه، لكنه أصبح أسيرًا لمن حرروه”، كما يعلق المؤرخ جيرمان عياش، وقع السلطان معاهدة حماية “تركت له عرشه، لكن لغرض وحيد هو إضفاء شرعية على السلطة المطلقة التي استولت عليها فرنسا في البلد (3)”. اندلعت حركة احتجاج شعبية في فاس عقب توقيع الاتفاقية، لكن الجيش الفرنسي قمعها بدموية.

واصلت القبائل المقاومةَ بعد انتهاء التمرد الحضري، واستمرت في ذلك لفترة مديدة. وبلغت ذروتها في انتفاضة الريف التي قادها عبد الكريم الخطابي الذي أعلن قيام الجمهورية. يقول المؤرخ بيير فيرميرين(4): “استغرق الأمر 22 عامًا من الحرب لإخضاع جميع القبائل البربرية لسلطة السلطان التي باتت محمية من قبل نظام الحماية”. ومع نهاية “التهدئة” في عام 1934، انتهى عصر المقاومة الريفية والقبلية. وحان زمن الوطنية الحديثة، الذي انخرط فيه المراهق بن بركة.

تمثل المحفز الذي أدى إلى ظهور هذا الوطنية الجديدة في رد الفعل على الظهير الصادر في 16 مايو 1930 الذي فرضته فرنسا على السلطان الشاب محمد بن يوسف. ينص هذا الظهير، الذي وصفه معارضوه بـ “الظهير البربري”، في مادته الثانية على أن القانون العرفي ينطبق على القبائل البربرية في القضايا المدنية والتجارية والمتعلقة بالممتلكات المنقولة أو العقارية، وينص في مادته السادسة على أن القانون الجنائي لهذه القبائل يخضع حصريًا للسلطة القضائية الفرنسية. وبذلك، أصبح ثلثا سكان المغرب خارج نطاق سلطة السلطان. وانهارت الوحدة القانونية للأمة، وفقد نظام الحماية آخر بقايا السيادة الوطنية.

رد الشعب المغربي، في مواجهة الرغبة الفرنسية في الحد من سلطة محمد بن يوسف، بتعلقه الحماسي بالسلطان، الذي جعلته الظروف، أكثر مما جعلته اقتناعاته، رمزًا للمقاومة الاستعمارية.

بدأ الشاب مهدي نشاطه النضالي في هذا السياق، مع ظهور أولى المنظمات الوطنية. كان ينشط بالفعل، في سن الرابعة عشرة، في كتلة العمل الوطني، أول حركة سياسية نشأت في ظل نظام الحماية”، كما يذكر الأكاديمي ريمون جان (5). كما كان، في سن السابعة عشرة، عضواً في الحزب الوطني الجديد لتحقيق الإصلاحات (الذي أصبح بعد بضع سنوات حزب الاستقلال) الذي تأسس في 23 يوليو 1937. وكان أصغر أعضائه سناً. لم يكن الحزب الجديد يطالب بعد بالاستقلال. بيد أنه أكد على طابع نظام الحماية المؤقت. وعلى الرغم من طابع المطالب المعتدل، قامت حكومة الجبهة الشعبية بحل الحزب وقمع كوادره ونفي زعيمه، علال الفاسي، إلى الغابون.

وصل المهدي بن بركة إلى الجزائر في عام 1940 لإعداد شهادة البكالوريوس في الرياضيات. كانت الجزائر آنذاك عاصمة فرنسا الحرة، ولكنها كانت أيضًا معقلًا لحزب الشعب الجزائري (PPA) بقيادة مصالي حاج. وعندما عاد إلى المغرب في عام 1942، كان نزعته الوطنية قد اتسعت لتشمل شمال إفريقيا. “متأثرًا بعمق بهذه التجربة [الجزائرية]، كما تذكر الصحفية والكاتبة زكية داود، لم يفصل أبدًا مستقبل المغرب عن مستقبل المنطقة المغاربية برمتها، وخاصة الجزائر، التي كانت عزيزة على قلبه (6)”.

في 11 يناير 1944، بعد شهر من تأسيس حزب الاستقلال، نُشر بيان المطالبة بالاستقلال الذي كان بن بركا، البالغ من العمر 24 عامًا، أصغر الموقعين الستين عليه. تطالب المادة الأولى من البيان بـ “استقلال المغرب في كامل أراضيه تحت رعاية جلالة السيد محمد بن يوسف – نصره الله وأيده(7)”. كان القمع، مرة أخرى، رد الإدارة الاستعمارية الوحيد. فتم اعتقال العديد من قادة الحزب، بمن فيهم بن بركة، بتهمة “التخابر مع العدو”.

أُطلِق سراح المهدي بن بركة من السجن في مارس 1945، ليجد نفسه في حزب مفكك التنظيم. وسرعان ما أصبح المنظم الرئيسي للحزب. في الفترة ذاتها، أصبح أستاذًا للرياضيات في المعهد المولوي، وبالتالي مدرسًا لولي العهد. فقد كانت أول خريج مجاز في الرياضيات في المغرب. سمحت له هذه الوظيفة بضمان “التواصل بين القصر والحزب” بعلاقات وصفتها زكية داود بأنها “وثيقة ولكنها ملتبسة(8)”. يلخص الصحفي والمؤرخ جان لاكوتور المكانة السياسية التي تبوأها بن بركة منذ تلك الفترة بوصفه ” محرك “المغرب الجديد (9). من جانبه، يعتبره الجنرال جوان «عدو فرنسا الأول (10)».

دفع تقدمُ الحركة الوطنية السريع الملكَ إلى توضيح مواقفه المؤيدة للاستقلال. حيث طالب، في خطابه في طنجة في 10 أبريل 1947، بإلغاء نظام الحماية وبدء عملية تؤدي إلى الاستقلال. وكان ذلك بمثابة رفض صريح للاتحاد الفرنسي، واعتراف بالحركة الوطنية ودعم لها، واستراتيجية لتولي قيادة هذه الحركة. يصف برنارد كوبيرتافوند، الأكاديمي المتخصص في شؤون المنطقة المغاربية، هذا التحالف بين قوتين متباينة المشاريع:

كل طرف يحتاج إلى الآخر: ترى الحركة الوطنية شعبية الملك المتنامية وتحرره الحذر ولكن التدريجي من وصي عليه، خرج في الواقع من معاهدة عام 1912 ليصل إلى الإدارة المباشرة؛ لا يمكن للملك، وإلا فقد مصداقيته، أن ينفصل عن حركة وطنية تجمع قوى بلاده الحية ونخبة شبابه، وهو بحاجة إلى هذه القوة المعارضة لفرض التغييرات على فرنسا(11) “.

استمر تحالف الحركة الوطنية والملك، الذي كشف عنه خطاب طنجة، في السنوات التالية، ما أدى إلى قمع استعماري مشتد. تم وضع بن بركة قيد الإقامة الجبرية في 28 فبراير 1951؛ وتم عزل السلطان في 20 أغسطس 1953 ونفيه إلى مدغشقر. أصبح الرجلان، في أنظار المغاربة، رمزين لا ينفصلان عن الاستقلال.

ومع اندلاع الانتفاضة المسلحة في الجزائر عام 1954، دفع الخوف من مواجهة على جبهتين فرنسا إلى البحث عن مساومة. تنص محادثات إيكس ليبان، في نهاية أغسطس 1955، على عودة الملك و”الاستقلال في ظل الترابط”. في نفس الفترة، تم الإعلان عن تشكيل جيش تحرير المغرب العربي (ALM) الذي يضم الجزائريين والمغاربة، والذي تجسد في عمليات عسكرية اعتبارًا من سبتمبر 1955. في 3 أكتوبر 1955، صدر بيان عسكري في مؤتمر صحفي عقده علال الفاسي باسم جيش التحرير المغربي ومحمد خيدر باسم جبهة التحرير الوطني الجزائرية. أعلن البيان عن إنشاء “قيادة موحدة” لـ “جيش تحرير المغرب العربي” وحدد هدفاً يتمثل في: “تحقيق الاستقلال الكامل لدول المغرب العربي وعودة السلطان الشرعي للمغرب إلى عرشه في الرباط (12)”. ومن أجل حماية المستعمرة الجزائرية بشكل أفضل، عجلت باريس باستقلال المغرب. في 16 نوفمبر، فعاد السلطان المنفي إلى البلاد واستقبله حشود من الجماهير المبتهجة.

كان بن بركة أحد الأطراف الفاعلة الرئيسية في عودة الملك إلى المغرب والاستقبال الحافل الذي حظي به. بعد بضع سنوات، عندما أصبح الملك أداة لتنفيذ الاستراتيجية الاستعمارية الجديدة لفرنسا في المغرب، لم يخف بن بركة مرارة شعوره بقول: «نحن في الواقع من أعادنا هيبة الملكية (13). وبالمثل، في عام 1962، في تقييمه النقدي الذاتي لمفاوضات إيكس ليبان وعودة الملك، أعرب بن بركة عن أسفه لتقديمه «تسوية إيكس ليبان» على أنها انتصار كامل على الاستعمار. بارتكاب هذه «الخطأ»، تضاءلت اليقظة وتمكنت فرنسا من التقدم في عزل الوطنيين الجزائريين من جهة وإعداد المغرب للاستعمار الجديد من جهة أخرى:

“لا يمكن لأحد أن يزعم أنه لم يكن لالتقاء حركتي التحرير الجزائرية والمغربية، والوضع المحتمل أن ينجم عنه، دور في تغير السياسة الفرنسية المفاجئ. وكذلك، ليس من قبيل الصدفة أن السلطة الاستعمارية أدركت فجأة الأثر الفعلي لعودة الملك، في اللحظة التي بدأ فيها المناضلون – مجرد بداية – يدركون، خلف الرمز، المعنى الحقيقي للنضال الوطني. ثمة مصادفة تعطي للسياسة الاستعمارية، عند تحليلها، قوة لم نكن ندركها في ذلك الوقت (14)”..

<<< الجرار والروح التعاونية >>>

كان الحزب الوطني، بأعضائه الذي يعدون عند الاستقلال بمئات الآلاف، القوة السياسية الوحيدة المهمة على صعيد البلد. بالنسبة للسلطان، الذي اتخذ لقب الملك عند عودته إلى العرش، كان حزب الاستقلال فاعلا لا غنى عنه. بيد أن العكس صحيح أيضاً، إذ أن من بات يُدعى محمد الخامس أصبح، بفضل هالته كمناضل من أجل الاستقلال، رمزاً لا يمكن المساس به في نظر الوطنيين. كان الخطاب المشترك خطاب وحدة وطنية. فمن الاستقلال حتى 20 مايو 1960، تاريخ منح محمد الخامس نفسه سلطات كاملة بانقلاب، شارك حزب الاستقلال في حكومة الوحدة الوطنية.

يعتقد بن بركة أن ملكية دستورية ممكنة ومرغوبة. أعلن الملك، عند عودته إلى البلد، عن إحداث فورى لمجلس وطني استشاري، وعهد برئاسته إلى بن بركة في نوفمبر 1956، ووعد بانتخاب مجلس تأسيسي في أجل قريب. حاول بن بركة التنظير لتقييد السلطات الملكية بالاستناد إلى ماضي المغرب قبل الاستعمار. ووفقًا له، كان السلطان في الماضي يحصل على سلطته بتفويض من المجتمع مع حقوق وواجبات محددة. ويوضح في عام 1958 أن “كل هذا تغير مع الحماية. فالسلطان، الذي يُقدم على أنه ملك مطلق، تُفوض إليه جميع السلطات، حتى تلك التي تخص المجتمع، مثل السلطة التشريعية. (15)” دون أن يدرك أنه يستسلم لإضفاء طابع مثالي على ماضي ما قبل الاستعمار، يعتزم بن بركة إعادة الوصل مع هذا الماضي مع تحديثه.

على الصعيد السياسي، كان بنبركة يعتقد أيضًا أن تحالف الملكية والوطنيين من جهة، واتحاد الطبقات الاجتماعية المختلفة من جهة أخرى، الذي ميز النضال من أجل التحرر الوطني، يمكن أن يستمر فيما بعد الاستقلال السياسي. وكان يعتبر هذه “الوحدة الوطنية” أحد الوسائل الأساسية التي تتيح للمغرب الفكاك بسرعة من التبعية الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار.

مفعما بالتفاؤل بإمكانات المغرب الجديد، ارتمى رئيس المجلس (التي أصبح “استشاريا”) في العمل على جميع الجبهات. واعتبارًا منه أن “الحزب قد أنشئ للقيام بمهمة اجتماعية إلى جانب المهمة السياسية التي أخذ على عاتقه”، دعا دون كلل المناضلين إلى القيام ب”أعمال إغاثة “والنهوض بدور اجتماعي” من خلال بناء دور الحضانة والمدارس ودور الأيتام (16). وانتقد كوادر منظمته ممن يعتبرون الاستقلال “مثل الشواء الذي يسعى كل واحد للحصول على قطعة منه(17)”.

انخرط بن بركة، بنفس الطاقة، في عمليات “تعبئة شعبية” واسعة النطاق منذ صيف 1957، فكان العقل المدبر لعملية “طريق الوحدة” التي حشدت 12000 شاب من جميع أنحاء البلد. بنى هؤلاء الشباب، في غضون ثلاثة أشهر، طريقاً بطول ستين كيلومتراً يربط بين المناطق الإسبانية والفرنسية السابقة في جو من التعبئة الشعبية يعيد إلى الأذهان المبادرات الجماهيرية الصينية. كان الشباب، في هذا المشروع الضخم، يتناوبون بين العمل في بناء الطريق ودروس محو الأمية والتربية المدنية والقراءة الجماعية وتعلم الحرف اليدوية والسينما والتدريب العسكري. “ثم يتم تنظيم الشباب في جمعية بناة الاستقلال، كما تذكر زكية داود، وهي جمعية كان مفترضا أن تُـكوِّن كوادر جديدة من حزب الاستقلال في أفق الانتخابات الجماعية والبلدية، وأن يطلقوا مشاريع مماثلة في مناطقهم عند عودتهم إليها(18)”.

وتم تصميم عملية الحرث في خريف عام 1957 على نفس النموذج بهدف إقناع صغار المزارعين بإزالة أسوارهم للسماح بمرور الجرار.

وكما هي حال طريق الوحدة، يندرج المشروع في إطار قصير الأجل وطويل الأجل في آن واحد، حيث يحقق نتائج سريعة وواضحة، ويؤدي إلى تحول هيكلي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. يؤكد بن بركة، في عودة إلى هذه العملية في عام 1959، على أن “عملية الحرث عنصر مهم في برنامج تغيير هياكل ريفنا. فهي توفر للنظام الزراعي التقليدي الموروث من الأجداد ميزة مزدوجة: الجرار وروح التعاون (19)”.

تذكر هذه الصيغة بتلك الشهيرة التي أطلقها لينين مُعرفا الشيوعية بأنها «السوفييتات زائد الكهرباء»، أي سياسة لا تفصل بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتربط التغيير الاجتماعي بالتطور التكنولوجي. لكن الإلهام الصيني هو الأشد جلاء. زار بن بركة الصين في أبريل 1957 على رأس وفد من المجلس الاستشاري، ثم في عام 1959 مع وفد من حزبه. عاد مفتونًا بالتعبئة الجماهيرية والإصلاح الزراعي. كما استلهم من النموذج الكوبي. يعلق المؤرخ رينيه غاليسو قائلاً: “ما أثار حماسه في كوبا هو محو الأمية الذي يحلم به للمغرب (20).” فتضاعفت حملات محو الأمية بمبادرته.

أوهام صراع في نطاق مغلق

لم تلق هذه التعبئات الشعبية المستمرة استحسان كبار ملاك الأراضي الذين كانوا يخشون من تطور التطلعات إلى إصلاح زراعي.

كما لم ترُق للبرجوازية المغربية المتخوفة من هذا التحريك للجماهير الأشد فقرا. وكان هذا الخوف كبيرا بقدر ما كان هذا العمل “من أسفل” يجد امتدادا في جهود الوزراء المقربين من بن بركة. سعى عبد الرحيم بوعبيد، وزير الاقتصاد منذ عام 1956، ثم وزير الزراعة ونائب رئيس المجلس في عام 1958، إلى وضع خطة اقتصادية. ودافع عن سياسة تصنيع هجومية، وأخرج المغرب من منطقة الفرنك، وخلق الدرهم المغربي، وسعى بوجه خاص إلى فرض إصلاح زراعي. مع هكذا مشروع، المحفز من أعلى ومن أسفل، لم يتأخر ظهور صنوف من المقاومة والعرقلة والتخريب من قبل كبار ملاك الأراضي والبرجوازية المغربية والقصر، ولكن أيضًا من قبل الجناح المحافظ في الحكومة وحتى الجناح اليميني في حزب الاستقلال.

لم يكن للمواجهة مع القصر، ومع جناح الحزب اليميني، إلا أن تفضي إلى القطيعة. أدرك بن بركة، في يونيو 1959، قبل حدوث القطيعة الفعلي، حتمية تفجر الاجماع الوطني النسبي الذي ساد فترة ما قبل الاستقلال. وأوضح قائلاً: “ليس المقصود بالنسبة لنا إنهاء الاستغلال الذي نشأ في فترة الحماية فحسب، بل أيضاً ما كان قائما من استغلال الانسان المغربي لأخيه الإنسان (21)”.

وجد التخلي عن أسطورة الوحدة الوطنية ومراعاة مصالح الطبقات تعبيرا عنهما في انقسام الحزب وتأسيس جناحه اليساري، في نوفمبر 1959، للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. دعا الحزب الجديد، من بين أمور أخرى، إلى “توطيد الاستقلال”، و”جلاء القوات الأجنبية وتصفية آثار الاستعمار على الصعيد العسكري والاقتصادي والتقني”، و”إصلاح زراعي، وهو شرط لرفع مستوى معيشة الجماهير الفلاحية”، و”مساندة الشعب الجزائري الذي يناضل من أجل تحرره (22)”. لم تجر القطيعة مع وهم الاجماع بنحو سهل وسريع. بل كانت مؤلمة وتدريجية. ظل بنبركة، إبان هذه الحقبة الانتقالية، بين عامي 1956 و1960، متمسكا بخط تسوية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والتحالف مع القصر، ولو على حساب التنازل عن المبادئ في بعض الأحيان.

ثمة حادثتان يوضحان هذا الموقف جيدًا. جرى أولهما في أعقاب الاستقلال. فقد دعا عبد الكريم الخطابي، زعيم ثورة الريف في سنوات 1920، من القاهرة حيث كان لاجئًا، إلى مواصلة الكفاح المسلح حتى تحرير مجمل المنطقة المغاربية. احتج قسم من أعضاء جيش التحرير المغربي على بقاء قوات فرنسية على الأراضي المغربية، بمقتضى اتفاقيات إيكس ليبان، بينما كانت فرنسا تكثف حربها في الجزائر. قرر الفرع الجنوبي لهذا الجيش مواصلة الكفاح المسلح. دعم بن بركة عندئذ إخضاع المقاومة وكفل القمع المترتب عن ذلك. وقامت القوات المسلحة الملكية الناشئة بإسكات جيش التحرير المغربي عن طريق الاخضاع أو العنف.

الحادثة الثانية مرتبطة بتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ساند رئيس الحكومة، الاشتراكي عبد الله إبراهيم، التشكيل السياسي الجديد. غضب القصر، وطالب الحكومة بحل الحزب الشيوعي المغربي. لخص موريس بوتان، أحد محاميي الحزب الشيوعي المغربي الذي سيصبح لاحقًا محاميًا لعائلة بن بركة، موقف الأخير على النحو التالي:

إنه يعلم أن السلطة الملكية – مولاي الحسن – غاضبة من إنشاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتعتزم تطبيق سياسة “فرق تسد”، وبالتالي عرقلة عمل الحكومة الاشتراكية بإجبارها على رفع دعوى قضائية ضد الحزب الشيوعي المغربي. لذلك، وبغاية تسهيل مهمة الحكومة وتجنيبها هذه الإهانة، طلب بن بركة، الذي كان دائمًا براغماتيًا، من قادة الحزب الشيوعي المغربي أن يحلوا حزبهم بأنفسهم! لكنهم رفضوا هذا الاقتراح (23).

وحذر عبد الله العياشي، أحد قادة الحزب الشيوعي المغربي، بشكل تنبؤي قائلا: “اليوم نحن الضحايا، وغدًا سيأتي دوركم (24)”.

في 23 مايو 1960، أقال الملك حكومة عبد الله إبراهيم مستعيضا عنها بـ “حكومة ملكية” بقيادة الملك نفسه وابنه الحسن، الذي عُيّن نائباً للرئيس. كان ذلك ببساطة انقلاباً تم تبريره بـ “الحرص على الحفاظ على استقرار السلطة ووحدة الأمة (25)”. دفنت الحكومة الجديدة الإصلاح الزراعي، وتقربت من ديغول، وبدأت في قمع مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وبعد عامين أوضح بن بركة، في تقييمه للفترة 1956-1960، التي شارك فيها هو وأنصاره في السلطة، قائلا:

“هل من حاجة إلى التذكير بالمعارك المتعددة التي اضطررنا لخوضها من سنة 1956 و1960، دون أن يعرف الشعب شيئًا عنها. وكلها كانت تدور بين جدران منازل أساطين حزب الاستقلال أو داخل القصور الملكية، دون أن ينفذ صداها إلى الخارج. […] لم نقل قط للشعب أننا كنا فاقدين لوسائل تنفيذ برامجنا. فلا غرابة إذن من أن يتهمنا البعض اليوم بأننا كنا نتوفر على سائر السلطات طيلة سنوات 1956 إلى 1960، بينما كنا فاقدين لجوهر السلطة، هذه هي الحقيقة (26).

تم ببساطة استبعاد الشعب المغربي ومناضلي حزب الاستقلال من النقاش. كان ذلك “الخطأ القاتل” في “الصراع في نطاق مغلق”، كما قال بن بركة في نفس التقييم.

“مبعوث الثورة المتجول”

لأسباب أمنية، لجأ بن بركة للمرة الأولى إلى المنفى في باريس من يناير 1960 إلى مايو 1962. وعاد بعد انتهاء هذا المنفى إلى البلد أشد تصميماً من أي وقت مضى للمشاركة في المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. استقبله حشد متحمس من عشرات الآلاف من الأشخاص. وعبر بقوة، قبل أيام قليلة من المؤتمر، في 20 مايو 1962، عن التزامه الأممي، وهو التزام تعزز بفضل اللقاءات العديدة التي أجراها خلال إقامته في الخارج: “حركتنا جزء من نضال عالمي يمتد من الصين إلى كوبا (27)”.

غدا بن بركة، بشعبيته وراديكاليته، عدو القصر اللدود أكثر من أي وقت مضى. ونجا، في 15 نوفمبر 1962، من محاولة اغتيال. وبعد بضعة أشهر، في يونيو 1963، تم اعتقال العديد من مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحت ذريعة ما يسمى بـ “المؤامرة” ضد الملك. وفي 16 يوليو، جاء دور أعضاء المجلس لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ليُسجنوا. قرر بن بركة، الذي كان في زيارة لمصر، عدم العودة إلى المغرب. وحُكم عليه غيابيا، في محاكمة “مؤامرة يوليو”، بالإعدام مع أحد عشر من قادة حزبه ومناضليه.

أصبح بن بركة، بين عامي 1960 و1965، شخصية ذات مكانة دولية. استفاد من منفاه لتقييم تجربته السياسية، وكرس طاقة كبيرة لتحليل هذه المرحلة الجديدة من الهيمنة التي يمثلها الاستعمار الجديد. ليس هذا الأخير بنظر بن بركة مجرد ظاهرة سياسية، بل يجب فهمه في إطار التحولات التي طرأت على الرأسمالية الغربية:

“ولم يكن هذا الاتجاه الجديد مجرد اختيار في السياسة الخارجية للدول الأوروبية، بل هو تعبير عن تطور عميق في أسس الرأسمالية الغربية ذاتها، نتيجة لما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تغيير في أوروبا تحت تأثير مشروع مارشال، والتداخل المتزايد للاقتصاد الأمريكي مع الاقتصاد الأوروبي. مما جعل هذا الأخير يفقد خصائص القرن التاسع عشر التي كانت تميزه، ويحاول التشبه برأسمال الولايات المتحدة . فمن الطبيعي إذن أن ينهج نفس الأسلوب فتبحث أوروبا عن “أمريكا لاتينية” خاصة بها (28)”.

المفاهيم مستمدة من التحليل الماركسي، ونطاق التفكير عالمي، وقاعدة المقاومة هي القارات الثلاث. فهم بن بركة، انطلاقا من إدراكه استحالة الاستقلال الحقيقي إلا بتوسيع نطاق التضامن بين الشعوب المضطهدة على المستوى الدولي، أهمية بناء جبهة القارات الثلاث.

يجب أن يتجسد هذا التضامن أولاً على الصعيد القاري. انخرط بن بركة بشغف في توضيح النقاش حول الوحدة الأفريقية. وعشية مؤتمر أديس أبابا، المقرر عقده في مايو 1963، وبينما كان نكروما يستعد للدفاع عن وحدة فورية وكاملة للقارة، وكان زعماء دول آخرون، مثل سنغور، يدعمون على العكس من ذلك اتحادًا شكليًا دون مضمون ملموس، كان بن بركة يخطط لنشر مجلة أفريقية نظرية وسياسية، سيكرس العدد الأول منها لإثبات «أولاً، أن الاتحاد السياسي مستحيل حالياً بسبب آثار الاستعمار التقليدي؛ ثانياً، أن الاتحاد ممكن وضروري في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية والتجارة (29) “. تميز في الآن ذاته عن مثالية الزعيم الغاني وعن “واقعية” ذات ملامح تخريبية تدافع عنها الأنظمة الاستعمارية الجديدة.

يتمثل الموقف الأممي أيضا، بنظر بن بركة، في رفض استغلال النزعة الوطنية لأغراض إمبريالية. وقد ندد بمطالب المغرب الترابية، وبالعدوان العسكري الذي شنه الحسن الثاني على الجمهورية الجزائرية الوليدة في أكتوبر 1963. تندرج «حرب الرمال» هذه، بنظره، في استراتيجية الإمبريالية الشاملة. في الواقع، كان النظام الجزائري، في السنوات الأولى من الاستقلال، داعماً لجميع حركات التحرير، من الرأس الأخضر إلى جنوب إفريقيا، ومن الكونغو إلى أنغولا. وأصبحت الجزائر “مكة الثوريين”، على حد تعبير أميلكار كابرال، وإلى جانب كابرال نفسه، التقى فيها تشي جيفارا وبن بركة ونيلسون مانديلا وسامورا ماشيل ومالكولم إكس وغيرهم كثير. كانت الجزائر أيضًا مكانًا لتنظيم مساعدة ملموسة للثوريين الأفارقة. في 16 أكتوبر 1963، دعا بن بركة إلى إدانة العدوان المغربي الذي اعتبره “خيانة […] لحركة التحرر العالمية:

“من واجبي، بصفة متحدث باسم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومعبر عن تطلعات الجماهير المغربية، أن أعلن هنا أن الشعب المغربي لن يقبل أبدًا الدخول في صراع مسلح مع شقيقه الشعب الجزائري. […] هذا الإمبريالية لا تقبل أن تفشل خطتها في الجزائر، التي سمحت لها في أماكن أخرى بتشويه السلطة في البلدان المستقلة حديثا، بإرساء أداة مطيعة في هذه البلدان، تحت ستار ما يسمى بالحكومة الوطنية، من أجل الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والتقنية والثقافية. وهذا، بالمناسبة، جوهر الاستعمار الجديد (30)”.

بات الانتقال من مناهضة الاستعمار إلى مناهضة الإمبريالية مكتملا في فكر بن بركة السياسي. وقد رأينا ذلك في مؤتمر الشعوب الأفريقية الثاني، المنعقد في تونس في يناير 1960، حيث دعا إلى توسيع نطاق التضامن ليشمل جميع حركات التحرير في العالم، ولا سيما الحركات التقدمية الحقيقية في الغرب (31). وقد لقي التقرير الذي عرضه في هذا المؤتمر، بعنوان “خصائص حركات التحرير في أفريقيا”، اهتمامًا خاصًا “لأنها كانت بلا شك المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم من العالم الثالث عرضًا نظريًا منهجيًا وواضحًا حول سبل ووسائل النضال الحقيقي ضد التخلف (32) “.

خلف بن بركة انطباعًا قويًا في تونس لدرجة أنه انتُخب، بعد بضعة أشهر، في المؤتمر الثاني للتضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا، المنعقد في كوناكري في أبريل 1960، عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا (OSPAA) التي تأسست في عام 1957. كان توسيع نطاق منظمة التضامن بين شعوب آسيا وأفريقيا ليشمل أمريكا اللاتينية قراراً اتخذته اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الذي عقد في غزة في ديسمبر 1961. وظل هذا القرار لعدة سنوات “طي الكتمان بسبب الصراع الصيني السوفيتي”، كما أوضح بن بركة في عام 1965 (33). ومرة أخرى، كانت مهارة بن بركة التكتيكية، وإصراره على التضامن الملموس، هما اللذان أتاحا للزعيم المغربي تحييد آثار الصراع الصيني-السوفيتي المُشِلَّة للنضالات المناهضة للإمبريالية إبان المؤتمر الخامس لمنظمة التضامن بين الشعوب الآسيوية والأفريقية الذي عقد في أكرا في مايو 1965. و يروي هو نفسه مناقشات هذا المؤتمر وقراراته على النحو التالي:

“كنا نخشى أن يكون هذا المؤتمر فرصة أخرى لظهور الصراع الصيني السوفيتي. […] نجحنا في تغيير توجه المؤتمر منذ اليوم الأول، ومنع المواجهة التي لن تعود بأي فائدة على الحركة الثورية التحررية، وذلك بتشكيل كتلة من حركات تحررية متجانسة (الجزائر، غينيا، غانا، مالي، تنزانيا، الجمهورية العربية المتحدة، المغرب، فيتنام). […] لقد نجحنا في جعل المؤتمر يركز اهتمامه على القضايا الراهنة: نضال الشعوب ضد الاستعمار. […] بالإضافة إلى القرارات السياسية التي وصلتكم عبر وفد الجبهة، أود أن أسجل أن النتيجة الأهم هي الإعلان عن انعقاد مؤتمر منظمة القارات الثلاث في هافانا في يناير 1966(34)”.

دور بن بركة، المعترف به بإجماع، في قرار توسيع منظمة التضامن بين الشعوب الأفريقية والآسيوية لتشمل أمريكا اللاتينية بتشكيل منظمة ثلاثية القارات، عاد عليه بانتخابه رئيسًا للجنة التحضيرية. وبهذه الصفة، كثف رحلاته لتجنب التقلبات وترسيخ مكتسبات مؤتمر أكرا. ففي يوليو، كان في بكين وموسكو، وفي سبتمبر في القاهرة، وفي أكتوبر في هافانا وكوناكري وبيروت، إلخ. وأصبح، على حد تعبير جان لاكوتور، “مبعوث الثورة المتجول (35)”.

هذه الثورة، بنظر بنبركة، ذات طبيعة دولية بالفعل. في سبتمبر 1965، اجتمعت اللجنة التحضيرية في القاهرة لتحديد أهداف مؤتمر منظمة القارات الثلاث. وتم تبني مقترحات الزعيم المغربي: “مساعدة حركات التحرر الوطني، ولا سيما الحركة الفلسطينية؛ وتكثيف النضال، بما في ذلك النضال المسلح، في القارات الثلاث؛ ودعم كوبا؛ وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية؛ ومعارضة الأسلحة النووية والفصل العنصري والتمييز العنصري”. ويذكر رونيه غاليسو أن الهدف النهائي هو “التحرير الكامل”، قبل أن يؤكد أن “السبب العميق لخطف بن بركة واغتياله يكمن في هذا الزخم الثوري لمنظمة القارات الثلاث (36)”.

زمن الاغتيالات

أصبح الرجل، الذي نجح في تحييد آثار الصراع الصيني السوفيتي السلبية على التضامن الدولي، والذي يحظى بمشروعية في بكين وموسكو والجزائر وكوناكري وأكرا على حد سواء، أصبح خطراً مميتاً على الإمبريالية.

في 29 أكتوبر 1965، ذهب بن بركة إلى موعد مع المخرج السينمائي جورج فرانجو نظمه الصحفي فيليب بيرنييه. كانت غاية اللقاء إنتاج فيلم عن الاستعمار. كان الأمر فخاً. أمام مطعم ليب في باريس، أجبره شرطيان فرنسيان على ركوب سيارة. ولم يُرَ بعد ذلك. وفقًا لأحمد بخاري، العميل السابق في المخابرات المغربية، فإن جثة بن بركة التي تعرضت للتعذيب قد “أُذيبت في حوض مملوء بالحمض(37)”. ورغم أن هذه الفرضية موضع خلاف، فإن الرغبة في إخفاء الجثة أمر مؤكد. وعلى غرار لومومبا، ظل بن بركة حتى بعد وفاته مصدر قلق لخصومه. مع اختطاف بن بركة واغتياله، حاولت الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب إيقاف الزخم الأممي الذي يمثله.

عُقد مؤتمر منظمة القارات الثلاث بتكريم لرئيس لجنتها التنظيمية الذي، كما أكد فيدل كاسترو، “أدى، بثباته وعمله الشخصي، دوراً حاسماً في تنظيم هذا المؤتمر الأول لمنظمة القارات الثلاث (38) “. اتخذ 612 مندوبًا يمثلون 87 منظمة من القارات الثلاث قرارات ترقى إلى مستوى توقعات المهندس الرئيسي لهذا الاجتماع، على الرغم من الصراع الصيني السوفيتي الذي أدى إلى إبطاء العمل والقرارات بشكل كبير:

1) تطبيق التدابير الرامية إلى جعل الكفاح المسلح ضد “العنف الإمبريالي” فعالاً،

2) تعزيز التضامن الفعال بين حركات التحرر الوطني وتنسيق،

3) تقديم المساعدة المعنوية والسياسية والمادية لهذه الحركات، ولا سيما تلك التي تقاتل بالسلاح ضد الإمبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد،

4) تنظيم حملة مستمرة ضد سياسة العدوان الإمبريالي المتزايدة في العالم (39).

شهدت السنوات التي أعقبت مؤتمر منظمة القارات الثلاث تزايد عمليات اغتيال القادة التقدميين، والانقلابات التي حرضت عليها أو دعمتها القوى الاستعمارية القديمة والولايات المتحدة. ومن بينهم اغتيال الأمينين التنفيذيين الآخرين للجنة التحضيرية لـ “المجلس الأول للثوريين والمتمردين في العالم الثالث (40) “: تشي جيفارا في عام 1967 وأميلكار كابرال في عام 1973.

المصدر:

Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine de Kenyatta à Sancara. La Découverte ,Paris ,2014-2017

إحالات

1- Hassan AOURID, Un destin inachevé, Zamane, n° 26, dé- cembre 2012, p. 39.

2- Ignace DALLE, Les Trois Rois. La monarchie marocaine de l’indépendance à nos jours, Fayard, Paris, 2004, p. 85.

3- Germain AYACHE, Les Origines de la guerre du Rif, Presses de la Sorbonne, Paris, 1981, p. 54.

4- Pierre VERMEREN, Histoire du Maroc depuis l’indépendance, La Découverte, Paris, 2010, p. 7.

5- Raymond JEAN, Problèmes d’édification du Maroc et du Maghreb. Quatre entretiens avec El Mehdi Ben Barka, Plon, Paris, 1959, page d’introduction non numérotée.

6- Zakya DAOUD, «Ben Barka, son rôle dans l’évolution du Maroc», Recherches internationales, n° 77, 2006, p. 135.

7- Cité in Claude-Gérald PALAZZOLI, Le Maroc politique, de l’indépendance à 1973. Textes, Sindbad, Paris, 1974, p. 140-141.

8- Zakya DAOUD, «La vie, l’itinéraire d’un homme», in René GALLISOT et Jacques KERGOAT (dir.), op. cit., p. 17.

9- Jean et Simone LACOUTURE, Le Maroc à l’épreuve, Seuil, Paris, 1958, p. 149.

10- Cité in Maurice BUTTIN, Ben Barka, Hassan II, De Gaulle. Ce que je sais d’eux, Karthala, Paris, 2010, p. 36.

11- Robert CUBERTAFOND, Le Système politique marocain, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 157-158.

12- Communiqué reproduit in Attilio GAUDIO, Guerres et paix au Maroc. Reportages, 1950-1990, Karthala, Paris, 1991, p. 58-59.

13- Mehdi BEN BARKA et Abderrahim BOUABID, Interview à Jeune Afrique, avril 1963.

14- Mehdi BEN BARKA, Option révolutionnaire au Maroc. Écrits poli tiques 1957-1965, Syllepse, Paris, 1999 [rééd.), p. 243.

15- Mehdi BEN BARKA, Préface in Mohamed LAHBABI, Le Gouvernement marocain à l’aube du xx siècle, Éditions Techniques nord-africaines, Rabat, 1958, p. 4.

16- Mehdi BEN BARKA, «Nos responsabilités, Conférence devant les cadres du parti de l’Istiqlal, 19 mai 1957, in Option révolutionnaire…, op. cit., p. 33.

17- Ibid., p. 36.

18- Zakya DAOUD, Ben Barka, son rôle dans l’évolution du Maroc », loc. cit., p. 140.

19- Raymond JEAN, op. cit., p. 15.

20- René GALISSOT, Henry Curiel. Le mythe mesuré à l’histoire, Rive- neuve, Paris, 2009, p. 157.

21- Raymond JEAN, op. cit., p. 5.

22- Mehdi BEN BARKA, Option révolutionnaire…, op. cit., p. 67.

23- Maurice Butin, op. cit., p. 107.

24- Abdallah SAAF, Ben Barka et les communistes », in René GALLISOT et Jacques KERGOAT (dir.), op. cit., p. 110.

25-Claude-Gérald PALAZZOLI, op. cit., p. 70.

26- Mehdi BEN BARKA, Option révolutionnaire…, op. cit., p. 244-245.

27-Mehdi BEN BARKA, Allocution à Rabat (20 mai 1962), cité in Mehdi ELMANDJIRA, Ben Barka, l’internationaliste, in René GALLISOT et Jacques KERGOAT (dir.), op. cit., p. 179.

28-Mehdi BEN BARKA, Option révolutionnaire…, op. cit., p. 229-230.

29- Mehdi BEN BARKA, Lettre à Mehdi Elmandjra, Accra le 1 janvier 1963, cité in Mehdi ELMANDIRA, loc. cit., p. 178.

30 -Mehdi BEN BARKA, «Appel au sujet du conflit algéro-marocain », in Option révolutionnaire…. op. cit., p. 157-158.

31- Mehdi BEN BARKA, «Caractéristiques des mouvements de libération en Afrique», Rapport présenté à la 2ª conférence des peuples africains, Tunis, 25-29 janvier 1960, in Option révolutionnaire…, op. cit., p. 155.

32- COMITÉ POUR LA VERITÉ SUR L’AFFAIRE BEN BARKA, Mehdi Ben Barka. L’homme, son rôle, son action, Cahiers du Témoignage Chrétien, Paris, 1966, p. 23.

33 Mehdi BEN BARKA, Rapport rédigé par Mehdi Ben Barka à l’intention du président de la Répu- blique d’Algérie (10 juin 1965), in René GALLISOT et Jacques KERGOAT (dir.), op. cit., p. 142.

34- Ibid.

35- Jean LACOUTURE, Le Nouvel Observateur, nº 52, 10-16 novembre 1965, p. 7.

36- René GALISSOT, Après Bandung, du Caire et d’Alger à La Havane, Ben Barka et la Tricontinen- tale, in Bachir BEN BARKA (dir.), Mehdi Ben Barka en héritage. De la Tricontinentale à l’altermon- dialisme, Syllepse, Paris, 2007, p. 153 et 155.

37- Ahmed BOUKHARI, Le Secret Ben Barka et le Maroc. Un ancien agent des services spéciaux parle, Michel Lafon, Paris, 2002.

38- Fidel CASTRO, « Discours de clôture de la Conférence Tricontinentale» (15 janvier 1966), in Révolution cubaine: 1962-1968, Maspero, Paris, 1968, p. 100.

39- Jean-Jacques BRIEUX, «La “Tricontinentale” », Politique étrangère, vol. 31, nº 1, 1966, p. 27.

40 Ibid., p. 43.

اقرأ أيضا